文化講座

「粽と柏餅」「甘夏」

毎年いっしょです。

新緑の5月、桜の4月に続きなんとなくウキウキする月ですね。

もちろんゴールデンウィークがあるからでしょう。

皆様はいろいろ計画を立てお出かけのことと思います。私は今年もどこに行く予定もありません。なぜならばこの時期いつもながらこれから始まる講座の準備に時間を費やさなければならないからです。

5月5日はこどもの日、端午の節句です。

皆様は端午の節句の食べ物と言ったら何を思いますか?

粽に柏餅ですか。

黄白の「おこわ」を召し上がったことはありますか。

意外とご存じない方が多いようです。私には3人の兄がいます。

端午の節句になると母がいつも作っていた記憶があります。

白は普通のもち米の「おこは」、黄色はクチナシで色をつけていたようです。

二つの「おこわ」の上にはに黒豆の茹でたものがのります。

楽しみだったのが、「おこわ」でおにぎりを作ってもらい、黒豆で目、鼻、口をつけてもらうことでした。学校から帰っておやつにおにぎりをほおばるのがうれしくて一目散に家に帰った覚えがあります。

なぜ黄白のおこわなのかと思い調べてみましたが、このあたり(名古屋)の風習のようで詳しいことはわかりませんでした。

粽と柏餅は東西の文化の違いだそうです。

もともと平安時代に中国から端午の節句が伝来したときに粽が伝えられ、全国に広がっていきました。その後江戸時代に端午の節句が五節句の1つになってから、縁起のいい柏餅が江戸の主流となり、伝統を重んじる上方は粽を伝承したのです。関東では柏餅、関西では粽を食べる傾向が幕末にほぼ定着していたようです。

では粽と柏餅の由来は!!

柏餅が日本のオリジナルな祝い餅である一方、粽は中国の行事とセットで日本へ伝わってきた習慣だそうです。

因みに柏餅のいわれは、柏の木は新しい芽が出るまで落ちないということから、家督、家系が絶えない、縁起の良いものとされ節句を祝うおもちを柏の葉に包んで食べるようになったのが柏餅の始まりといわれているようです。

粽のいわれは

餅団子を茅(ちがや)の葉で包んだものを粽と言います。粽には「難を避ける」という縁起的な意味があるのだそうです。これは中国の故事からきています。

参考までにその故事とは

「中国が戦国時代だった頃に楚国という国があり、屈原(くつげん)という人がおりました。賢人だった屈原は、楚国王(そこくおう)の乱行ぶりに我慢ができず、ある日、王を諌めようと忠告しました。しかし、それは王の逆鱗にふれてしまい、屈原は江南の地へ流刑されてしまいます。そして屈原は王を慕いながら、ベキラ川へ身を投げてしまったのです。里の人々は屈原を哀れんで、毎年、屈原の命日である五月五日に、竹づつに米を入れたものを水に流し、屈原の霊を弔います。ところが漢の時代に、里の者が川のほとりで屈原の幽霊に出会います。幽霊曰く、里の者が毎年供物を捧げてくれるのは有り難いが、残念なことに、私の手許に届く前に蛟龍(こうりゅう)という悪龍に盗まれてしまう。だから、今度からは蛟龍が苦手にしている楝樹(れんじゅ)の葉で米を包み、五色の糸で縛ってほしい。と言ったのである。里の者は、あいわかった、と承知して、以来、楝樹(れんじゅ)の葉で米を包み五色の糸で縛って川へ流したので、無事に屈原の元へ供物が届いたのでした。めでたし、めでたし」

これが粽の始まりと言われています。屈原の故事から、中国では五月五日の節句には、節物として粽を作り、親戚や知人に配るという習わしが生まれました。そして日本へ端午の節句行事とともに伝わり、今日に至ったというわけです。

参考:端午の節句/柏餅と粽の由来(http://www.shufu2.jp/season/tango/02.html)

写真の絵はシャドーボックスという技法の作品で友人が作ったものです。

シャドーボックスとは?

"17世紀のヨーロッパで流行したデコパージュの技法の1つで、 その後アメリカに伝わり、立体的に発展してできたハンドクラフトです。

デコパージュとはフランス語で、切り抜く、切り裂くなどという意味です。紙に描かれた模様や絵の切り抜きを貼って物の表面を飾り、コーティング剤を塗り重ねていく工芸です。17世紀中頃、ヨーロッパで広まり、フランス上流階級の婦人の間で流行しました。"

友人はとても器用な方でこんな細かい作業を楽しんで、今ではお稽古の日が待ち遠しいようです。作品もどんどん増えて行っているようです。私にはまねのできない才能です。

先日野菜ソムリエ協会のVMCに参加しました。

"もっと東北!たべて応援"「仙台味噌×野菜」というテーマでした。

その中でMISO DE SMILEといって宮城県仙台市明成高等学校調理科の皆様の取り組みで、とてもかわいい即席味噌汁のお話を聞くことができました。

豊かな食環境『みんなの気持ち』をつくることを目指して考案された即席みそ汁です。

早速私たちも作ってみました。

スプーンに仙台味噌をのせお麩で顔を作り、若芽で髪の毛をつくりました。

それぞれ個性のある顔でしょ!!とても楽しかったです。

皆様は満開の桜を堪能されましたでしょうか。

寒さのせいで結構長く楽しむことができましたね。

花冷えどころか冬を思わせるような寒さで、ダウンコートが離せない状態での花見だったことと想像いたします。

そんな中でも蕾がだんだんとふくらみ花を咲かせてくれる生命力、自然ってすごいですね。

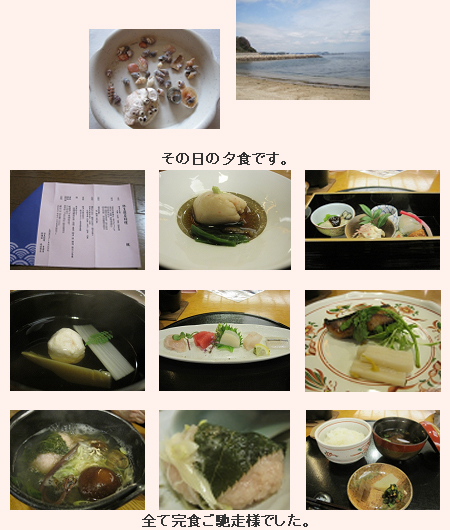

人気のない海もなかなかいいものですね。

友人に誘われ三河湾リゾートリンクスに行く機会がありました。

今はもう秋ならず、春でしたが寒いせいもあり、人っこ一人いませんでした。

ちょうど引き潮で色とりどりの貝殻がうちあげられていました。ついつい気持ちは子供。

貝殻集めに集中してしまいました。

4月に入り甘夏がお庭にある方からたくさん送っていただきました。

ちょうどいい時期と思い、今回は甘夏にスポットを!!

以前柑橘類の時にさらりとお伝えしたかと思いますが、改めて主役としてのご登場です。

『甘夏』 夏ミカンの1つ夏橙ともいいます。

かっては温州ミカンに次ぐ柑橘でしたが、グレープフルーツなどの輸入柑橘の進出、中晩柑橘類の多様化により、生産、消費とも減少しつつあります。

| 【分 類】 | ミカン科 ミカン属 |

|---|---|

| 【原産地】 | 日本(大分県) |

| 【美味しい時期】 | 3月~5月 出荷の多いのは4月 |

| 【栄養/機能性】 |

・ビタミンCとシネフィリン ...ビタミンCを多く含み含有量は100g中38㎎です。 ビタミンC、シネフィリンともに風邪予防に効果があるといわれています。 ・クエン酸 ...クエン酸はエネルギーを作り出し、老廃物を排泄する成分で、疲労回復と動脈硬化を予防するといわれています。 ・ペクチン ジョウノウにはペクチンが多く含まれていて、整腸作用があり、便秘やお腹を壊しているときに効果があるといわれています。 ・皮 ...皮を陰干ししたものを夏皮といい香料の原料になります。また飲用すれば胃健に効果があるといわれています。 お風呂に入れれば肩こり、腰痛、リュウマチ、神経痛に効果があるといわれています。 |

| 【種類】 | 川野夏橙(甘夏) クエン酸が少なく、甘味があり甘夏の主力品種。 新甘夏(サンフルーツ) 川野夏橙の枝変わりとして発見されたもの。果皮がきわめてなめらかで、糖分は甘夏より若干多い。 |

| 【主産地】 | 愛媛県 鹿児島県 熊本県に続き和歌山県 |

| 【見分け方】 | ・ヘタ枯れがないものを選びましょう。 ・果皮に凹凸が少なく、なめらかなものを選びましょう。 |

| 【保存方法】 | ・直射日光が当たらないところを選びましょう。 ・冷蔵庫は乾燥して皮がしぼんでしまうので、入れるときはしっかりとラップに包んで入れましょう。 ・冷やしすぎると低温障害を起こすので気をつけましょう。 ・箱のまま保存する場合はできるだけ外気に触れないよう隙間を塞いで保存した方が長持ちするでしょう。 |

| 【用途/調理】 | 皮もジョウノウも厚いので剥きにくいので、上と下をナイフで皮の部分をスライスするように切り落としてから剥くとやりやすい。 また、オレンジやグレープフルーツのようにナイフで皮を剥き、くし型に房をきりだすと食べやすい。サラダ、和え物、ママレード、ピールなど。 |

参考資料:

旬の食材百科(http://www.foodslink.jp/syokuzaihyakka/syun/fruit/amanatu.htm)

野菜と果物の品目ガイド 農経新聞社

今回は甘夏のピールをご紹介いたしましょう。

「甘夏のピール」

材料 2人分

| 甘夏 | ...3個分 | |||||

| 皮 | ...約330g~400g | |||||

| 水 | ...大さじ1.5 | |||||

| 砂糖 | ...400g | |||||

| グラニュー糖 | ||||||

作り方

| 1. | 皮の外側のオレンジ色の部分をピーラーで薄く剥きます。 |

| 2. | 1個を8等分して皮と実をナイフを使って外します。(実の部分は食べるか、ママレードに使います) |

| 3. | 1/8の皮を楕円形に切ります。 |

| 4. | ボールに熱湯と冷水を別々に用意し、3の皮を3分ずつ交互につけることを3回繰り返します。(アクと苦みをとるため) この時熱湯も冷水もぬるくなってきたら取り替え必ず熱湯、冷水につけます。 1回ごと変えた方がよいでしょう。 |

| 5. | 最後にたっぷりの冷水につけて一晩さらします。 |

| 6. | 分量の砂糖を3等分します。 |

| 7. | 厚手の鍋に1/3の砂糖と分量の水(大さじ1.5)を加え、弱火でトロッとするまで煮詰めます。 |

| 8. | 5の甘夏の皮の水気を切ったものを7に加えフタをしてとろ火で煮ます。(この時いつも鍋を振り動かしているように、箸やスプーンで絶対にかきまわさないように注意してください。) |

| 9. | 煮詰まったら次の1/3の砂糖を加え、とろ火で静かに皮がやわらかくなるように煮詰めます。この時必ずフタをして煮ます。(鍋のフタの水滴は鍋の中に入り水分の足しにします。差し水は厳禁です。) |

| 10. | 最後に残りの1/3の砂糖を加え、今度はフタをしないで汁気がなくなるまで仕上げ煮します。(カラカラになるまで煮詰めますが、その間鍋はいつも振り動かします。) |

| 11. | ボールなど器にグラニュー糖を入れ、煮上がった皮をお箸でつまみだし、手早く熱いうちに砂糖をまぶし別皿にとってさます。(網みのようなものに並べた方が良い。) |

P.S.

長く保存する場合は、最後に加える砂糖を少し多めにして固く仕上げ、ビンなどに入れて保存するといいでしょう。グラニュー糖もいれておく方がいいでしょう。

ピールを食べた後のグラニュー糖は他のお菓子作りに利用しましょう。