文化講座

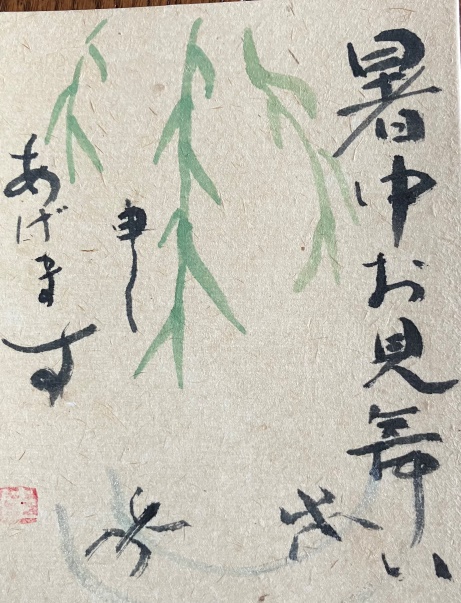

「暑中お見舞い申し上げます」「青パパイヤ」

暑い日が続いていますが皆様、体調は大丈夫ですか。今年の夏は特に暑く梅雨が終わるどころかいつ梅雨があったのと思うくらい、夏が早く来てしまったような気がいたします。

どこに行っても「暑いですね」「暑いですね」という言葉しか聞かれません。

そんな暑い中、八百津に鮎を食べに行ってきました。

ゴマ豆腐 朴葉寿司

(なかは鮭です)

はものすり身

鮪 平目

鮎の塩焼き から揚げ

枝豆だんごのあんかけ

春巻の中には鮎が一匹 熱々をほおばりました。

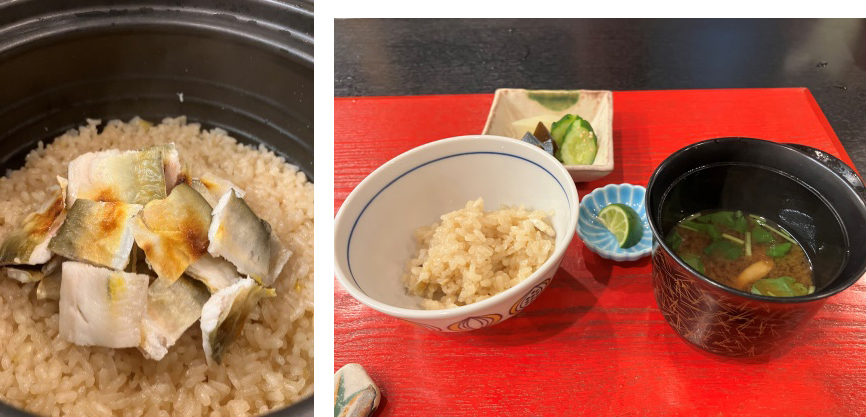

鮎ご飯、少し柔らかめに炊いてあり十分鮎を感じることができました。

デザートは季節のフルーツでした。

こんなに沢山ご馳走が出て、お味もよく、とてもリーズナブルです。

食べることに一生懸命でメモをとるのを忘れてしまいました。大将も女将もとても感じがよくいつも笑顔で出迎えてくださいます。

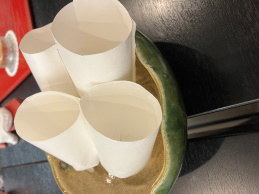

今回は鮎がメインの塩焼き、から揚げ、それに春巻に巻いたもの、紙コップが出てきた時は何が出てくるのだろうとわくわくさせてくださり、春巻の中に鮎が入っていたのでビックリ、とても面白いアイデア、まねしたいです。写真をとることを忘れた様ですが、鱧をお座敷にコンロを持ってきて、焼いてくださり三杯酢に生姜が入った漬け汁で味わう一品は最高に美味しかったです。次回も予約してきました。

帰りに土岐のアウトレットに寄ってきましたが、暑くて早々に切り上げました。

今回は青パパイヤについて勉強しましょう。

| 「青パパイヤ」 |

黄色のパパイヤの未熟果 乳瓜(ちちうり)又は木瓜(もっか)とも呼ばれています。 世界の熱帯や亜熱帯で広く栽培されています。 国内では沖縄や鹿児島を中心に作られています。

|

|---|---|

| 【分類】 | パパイヤ科 パパイヤ属 |

| 【原産地】 | 熱帯アメリカ |

| 【黄色いパパイヤと青パパイヤ の違い】 |

|

| 【特徴】 |

青パパイヤは未熟な状態で収穫されるため、外皮は濃い緑色です。皮は見た目はカボチャのように固形ですが、それほど固くなくウリと同じような感覚で切れます。 果肉は白く緻密で切ると、乳瓜という別名の所以となっている白い乳液状の果汁がにじみ出てきます。 この乳液にはタンパク質分解酵素が沢山含まれているので、肌が弱い方は、かぶれたりすることもあるので、ビニールの手袋をはめたりするなど、注意が必要です。 この乳液は切ったあとしばらくするとロウ状に白く半固形になります。 果肉の食感は生のままだと心地よい歯触りがあり、ほんのり甘みがあります。熟したパパイヤと違った独特のトロピカルな香りがあります。 |

| 【美味しい時期】 |

7月~11月初旬 国内では冬の気温が下がるため、市場に出回ることが出来ません。 もともと四季のない熱帯性の植物なのでそういった地域では1年を通して収穫、出荷されています。 |

| 【主な産地】 |

沖縄県 鹿児島県 その他 高知県 愛知県 |

| 【栄養/機能性】 |

|

| 【選び方】 |

|

| 【保存方法】 |

新聞紙などに包み、乾燥しないようにポリ袋などに入れ、冷暗所に置いておきます。 気温が高い場合はその状態で冷蔵庫の野菜室で保存しましょう。1週間ほどで食べきるようにしましょう。 ただし、暑い所で採れる果物なので、冷蔵庫の温度が低すぎると低温障害を起こし、傷みを早めてしまうことがあるので注意しましょう。 |

| 【用途/調理】 |

切り方 半分に切ったパパイヤの種をカレー用のスプーンなどで取り除き、皮をピーラーなどでむきます。 使いやすい大きさに切ります。 細切は包丁で丁寧にきりますが、果肉は固くないので、スライサーをつかっても切れます。 水を張ったボールに直接スライスしたものを落とし、数分そのまま水にさらしてアクぬきして使います。 前に述べたように青パパイヤにはタンパク質分解酵素が含まれていて、肉類を柔らかくする効果があります。しかしこの酵素は加熱に弱いので、生の状態の青パパイヤを千切りやみじん切りあるいはすりおろして、肉類を一緒に漬け込む必要があります。 タイの代表的なパパイヤ料理"ソムタム" 細切りにした青パパイヤをナンプラー(魚醬)とライム、唐辛子、ニンニクなどで味付けしたものです。 その他 サラダ 炒め物 和え物などに。 |

参考資料 「旬の食材百科」 果物

https://foodslink.jp/syokuzaihyakka/syun/fruit/papaya-Green2.htm

「中華風炊き込みご飯」

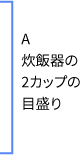

材料 2~3人分

| 米 | 2カップ | |

| 鶏ささみ缶詰 | 2缶(1缶80g) 生なら150g 豚肉でもよい |

|

| 生きくらげ | 50g | |

| 水 |  |

|

| 中華だしの素 | 30g | |

| 醤油 | 大さじ2 | |

| 酒 | 大さじ2 | |

| ハチミツ | 大さじ1 | |

| ガーリックオイル | 大さじ1 | |

| 鶏缶詰の汁 | ||

| 三つ葉 | 1/4把 |

作り方

- 米は洗ってザルにあげておきます。

- 鶏ささみ缶詰は缶から出して身と汁をわけておきます。

- 生きくらげは熱湯をかけてから石づきをとりせん切りにしておきます。

- 三つ葉は細かくきっておきます。

- 炊飯器に米、2の鶏ささみの身、3のきくらげとAをいれます。

- スイッチをいれて炊きます。炊き上がったら15分ほど蒸らします。

- 器に盛り三つ葉を散らします。

たまたまささみの缶詰があったので作ってみました。

暑い時簡単に出来ますのでおためしください。