文化講座

「お伊勢参り」「落花生」

今年は伊勢神宮の遷宮の年です。

遷宮(せんぐう)とは、神社の正殿を造営・修理する際や、正殿を新たに建てた場合に、御神体を遷すことです。式年とは定められた年という意味で、伊勢神宮では20年に一度行われます。

第1回の式年遷宮が内宮で行われたのは、持統天皇4年(690)のことです。それから1300年にわたって続けられ、昭和48年に第60回、平成5年には第61回が行われ、平成25年の今年が62回目になります。

神宮にとって永遠性を実現する大いなる営みでもあるのです。

http://www.isejingu.or.jp/shikinensengu/shikinen-index.html

この時に

正殿(しょうでん)・・・・・ 神宮の諸殿社の中で中心の社殿。

御垣内(みかきうち)の建物全て・・・・・宝殿、御垣、御門等。

御装束神宝(おんしょうぞくしんぽう)・・・・・神の衣服や正殿の装飾や器物等。

といったものが 新しくされます。

特に今年はなんとダブル遷宮!?

20年に一度の「伊勢神宮」と60年に一度といわれている「出雲大社」

このふたつの遷宮が重なるというのは、大変稀有な確率だそうです。

そこでふと、私は不思議に思ったのです。なぜ伊勢神宮は20年に一度遷宮をするのでしょうか?

早速、今回神宮の案内所で直接聞いてきました。

すると分かったのは、それは建物を作る宮大工さんが若い人に伝えていく伝承の時間と、茅葺の保存が大体20年だから、ということでした。なるほどなるほど。

そうすると、出雲大社も同じような理由で、その周期は約60年、ということなのでしょうか・・・?ううーん・・・?お分かりの方がいらしたら、是非教えていただきたい疑問です。

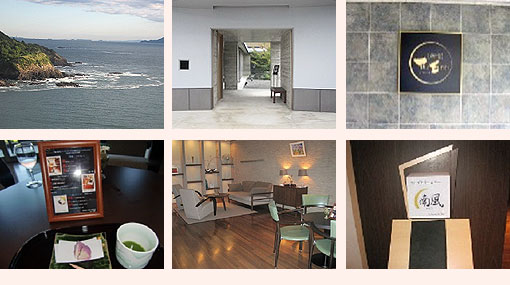

はてさて、伊勢神宮の話から始まった今回の日記ですが、最初に訪れたのは前回予告させていただきました鳥羽市にあるお宿「ジ・アース」。

せっかくの伊勢路、是非とも遷宮の年なのだから伊勢神宮にもお参りに行かなければ!

ということになり、ふたつの大きな目的に、心弾ませながら行ってまいりました。

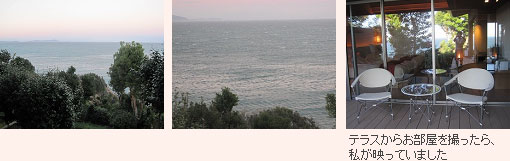

名古屋高速、東名阪、伊勢自動車道、伊勢二見鳥羽ラインを走り鳥羽に、市街を走り抜け牡蠣で有名な浦村を通り過ぎ、周りくねった山道を一路お宿へ。ジ・アースは山の突端に建っていて、周りは海に囲まれ、とても見晴らしのよいところにありました。

まずはラウンジでウエルカムドリンク。

ここではコーヒー、ジュース、お水、なんでも自由にいただけます。そしてお部屋で聴いたり、観たりできるDVDやCDが自由にお借りできます。

お部屋ごとに分かれているところがまた素敵です。

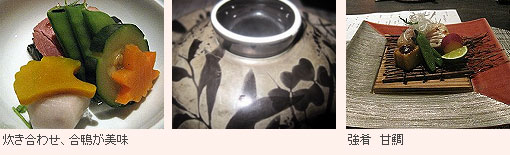

ゆっくり温泉に浸かった後は、待望の夕食の時間です。

さあ、ここからはご馳走の数々をご紹介していきますが、皆さん、心の準備はよろしいでしょうか?とにかく素晴らしいので、ビックリしないでくださいね!

そこで教えていただいたのは、アワビが違うのではなく、調理法の違いでした。

焼きアワビは下ごしらえの時に蒸すのだそうです。その際、大根を載せるのがポイントだそうです。それで同じアワビでもこんなに食感がかわるのですね。ふむふむ、ここでもなるほどなるほど、です。しかし自分で試してみたくても、なかなか高級なアワビでは気軽にできそうにありません!?

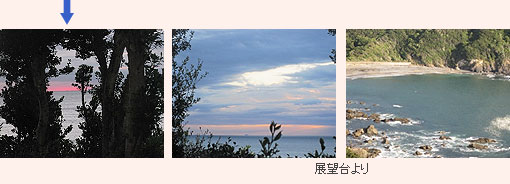

翌朝5時40分が日の出とお聞きいたしましたので、露天風呂からシャッターチャンスを狙っていたのですが、完全に太陽が昇ることはありませんでした。海も昨日より波がザブン、ザブンと少し荒れ模様。ちょうどこの写真の木と木の間から日の出が見えるはず、と教えていただいたので、楽しみにしていたのですが・・・残念!!

日の出は、あきらめてお部屋でゆっくりしてから遅い朝食を。

これまた朝からご馳走いっぱいで~す♪

お土産を買っていざ次なる目的地へと向かいます。もちろん行先は伊勢二見鳥羽ラインを走り伊勢神宮です。外宮からお参りするのが常らしいのですが、私たちが向かったのは内宮です。外宮は車の中からお参りし、駐車場が空くまで90分待ち内宮へ。

ここで伊勢の友人と待ち合わせしていたのですが、なかなか見つけられず最初はやきもきしました。お互い携帯電話で連絡し合いながら探していると・・・、ああよかった、友人の方がなんとか私たちの車を見つけてくれました。こうして駐車場の空きを待つ私たちの車に乗り込んでもらい、車内でまずはゆっくりお話しすることができました。

やっと駐車場に車を停め、参拝に。平日にも関わらず人、人、人、です。

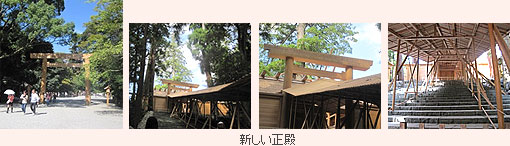

私たちが訪れたこの時期は、まだ遷宮が完全に済んでいない時でしたので、古い正殿と新しい正殿(少し眺められる)の両方を見ることができました。ある意味、一番いいタイミングだったのかもしれませんね。

砂利道を皆で歩いて行き、お参りしました。

その後おはらい町を通り、おかげ横丁に。ちょうど赤福氷の最後の日ということで、これまたラッキー♪、と皆が大喜び、もちろん食べました。

こうして心も胃袋も満たされ、伊勢神宮を後にし、伊勢の友人宅まで友人を送り、そのまま名古屋まで走り続けました。

今回は落花生についてお話しいたしましょう。

『落花生』 |

落花生の実ができるのは、実は根ではなく、枝の部分なのをご存知でしたか? 花が咲き終わった後、花がついていたところから枝が伸びて地面にもぐり、なんとそこで実が育つのです。ゆえに落花生と書きます。おもしろいですね。 |

|---|---|

| 【分類】 | マメ科 ラッカセイ属 |

| 【原産地】 | 南米ポリビア |

| 【歴史】 | 日本には江戸時代に渡来しましたが本格的な栽培が始まったのは明治時代以降です。 |

| 【美味しい時期】 | 10月 |

| 【栄養/機能性】 |

|

【種類】  |

●落花生(らっかせい)の主な品種 日本では落花生の育種研究施設は千葉県の農業総合研究センター育種研究所しかなく、現在品種登録されている落花生の全てがここで生み出されているとの事です。

|

| 【選び方】 |

|

| 【保存の仕方】 | 落花生には脂肪分が多く含まれており、これが酸化しやすく、一旦酸化してしまった物は美味しく食べられなくなってしまいます。

|

| 【用途/調理】 |

|

考資料:「旬の食材百科」

http://foodslink.jp/syokuzaihyakka/syun/vegitable/rakkasei3.htm

今回は秋の味覚、落花生を使った簡単な和え物を

「ニンジンの落花生和え」

材料

| ニンジン | 150g | ||

| ピーマン(グリーン) | 100g | ||

| 落花生(煎ったもの) | 70g | ||

| 砂糖 | 大さじ1.5 | ||

| 醤油 | 大さじ1 | ||

| マヨネーズ | 大さじ1.5 | ||

作り方

| 1. | ニンジンはピーラーで皮をむき、短冊の薄切りに切ります。 ピーマンは種を出して、ニンジンと同じ大きさに切ります。 |

| 2. | 鍋にお湯を沸かして、1を少し柔らかくなる程度に茹で、ザルにあげておきます。 |

| 3. | 落花生を細かく切って、すり鉢ですります。 |

| 4. | 3がよくすれたらそこに砂糖、醤油、マヨネーズを入れてよく混ぜます。 |

| 5. | 4に2の水気をとったものを入れて混ぜ合わせます |

| 6. | 器に盛って出来上がりです。 |

| ★ | 香ばしさを楽しむため、今回の落花生は煎ったものを使いました。 |

| ★ | すり鉢がなかったり、手間を省きたい場合は、ミキサーやフードプロセッサーまたはコーヒーミルで挽くと手軽さが増してよいですよ。 |