文化講座

「豆腐作り」「ビワ」

やっと上手く作ることができました。

・・・・・というのはお豆腐作りの話です。

これで何と3回目のチャレンジ、そして実はリベンジなのです。

お豆腐作りは、私の所属するコミュニティあいち(以前説明させていただきました。)の行事の一つです。

大府にあるげんきの郷「あすなろ舎」の料理室に、今回は15名集まりました。

二人一組でお豆腐を作るのですが・・・

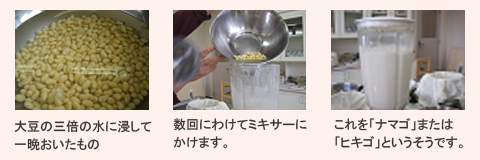

当日の大豆は知多市の東浦産のものでした。

大きな深鍋に水を煮立たせて「ナマゴ」入れて、焦げつかないように静かに混ぜ、沸騰したら一度火を消し、少し泡がおさまったら、弱火にしてアクを取りながら12~13分煮ます。

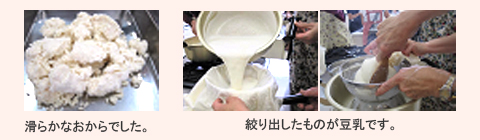

煮汁をこし袋にあけて、大き目のボールに絞ります。

袋の中に残ったものがおからです。

豆乳を鍋に移して温め、70℃になったらニガリ液を垂らすように入れ、底のほうから2回ほどかきまぜます。

10分くらいして全体が凝固したら、作り器に仕上げ布をしいてすくい入れます。(このときザルにあげればザル豆腐!?)

水が出てくるので、流し受けか鉄板に網を載せたものの上に置くといいようです。

こんなに水分がでてきました!

豆腐2丁分の出来上がりです。

見た目は悪いかもしれませんがお味はとっても美味でした。

買ったものとは一味違います。

ああ、嬉や!やっとやっとの成功です!

自分で自分に、おめでとう!!

先生が作ってくださった「おからのサラダ」「おからの餃子」「なめしご飯」そして作りたての「冷ややっこ」です。どれも美味しく、皆で舌鼓。ご馳走さまでした。

差し入れの夏蜜柑のゼリーこれもお口がさっぱりして、美味しゅうございました。

(ついついどなたかの口調になってしまいました。)

こうしてホクホク顔で家に帰り、おからを炊きました。

今回は少し時期が外れましたが「ビワ」にスポットを当てたいと思います。

『ビワ』

葉には薬効があります。そしてその実の甘くさわやかな味わいは、まさに初夏を代表するフルーツといえるでしょう。

| 【分 類】 | バラ科 ビワ属 中国原産の常緑高木 |

|---|---|

| 【原産地】 | 中国南部地方 一説には日本にも野生種が自生していたといわれています。 |

| 【歴 史】 | 日本で栽培が始まったのは江戸時代の中期ごろで、千葉の富浦には宝暦初年(1751年ごろ)の栽培記録が残っています。そのころの果実は小ぶりだったようですが、そこで栽培されたビワは江戸に出荷されていたようです。その後江戸時代の末期(天保から弘化のころ)に中国の品種が日本に入ってきて、現在のような大玉のビワが本格的に栽培されるようになったといわれています。 |

| 【美味しい時期】 | 5~6月 |

| 【栄養/機能性】 | ・ビワ特有の黄色はカロテンで、その含有量はフルーツの中でもトップクラス。強い抗酸化作用を持ちガンや老化予防に効果的といわれています。 ・カロテンは体内でビタミンAとして働き、粘膜や皮膚を丈夫にして風邪の予防に効果的といわれています。 ・カリウムも含まれ、高血圧を予防するといわれています。 ・クエン酸も豊富に含まれ、疲労回復や肩こり、肝臓病の改善に効果的といわれています。 |

【種 類】

| 茂木 | 江戸時代、長崎で誕生した唐ビワの実生。果実の外観と品質がよいので、茂木地方で栽培されました。 果実は40gくらいの濃橙色。果肉は柔軟多汁で甘い。5月下旬から6月上旬に熟す中生種。長崎 鹿児島など冬季温暖な地域に適しています。 |

|---|---|

| 長崎早生 | 早いものは1月に出荷されます。寒さに弱いためハウス栽培されることが多い。露地物にくらべると2カ月ほど早く店頭に並びます。 果実は40~60gくらいで、糖度は比較的高く、みずみずしく上品な味。 「茂木」と「本田早生」の交配で、1976年(昭和51年)に登録されています。 ハウス栽培のものは、箱に「茂木ビワ」と書かれていることもあります。 |

| 田中 | 1879年(明治12年)に田中芳男氏が長崎で入手した種子をまいて育成したのが始まりとされています。茂木より寒さに強く、大き目で甘みは強く、酸味も適度にありバランスのとれた品種。 千葉 静岡 兵庫 広島 愛媛で栽培されています。果実は80gくらいの濃橙黄色。品質は中くらいで、6月中旬に熟す晩生種。 |

| 大房 | ビワ栽培が盛んな千葉の富浦町で多く生産されている品種。大きいものは100g前後もあります。 「田中」×「楠」として誕生し、1967(昭和42年)に命名されました。寒さに強く、酸味が少なく、ほどよい甘みで果汁も豊富。旬は6月 「房総ビワ」としても流通しています。 |

| 瑞穂 | 1936年(昭和11年)に「田中×「楠」として誕生した品種。ほどよい甘みと適度な酸味があり、食味のよいビワです。 果実は100g前後と大きく、果皮は淡いオレンジ色で薄い緑色の小さな斑点がでることもあります。主産地は千葉県。 |

| 白茂木 | 果皮と果肉がやや白っぽい黄白色をした品種。長崎県果樹試験場で「茂木」の種子に放射線を照射し、突然変異を誘発して作られたものです。1982年(昭和57年)に品種登録されました。 果形は卵形で果実は40~60g。肉質はやわらかく多汁で、糖度と酸味のバランスがよい。6月中旬から出回ります。 |

| 土肥 | 静岡県土肥地域の特産の白いビワ。1877年(明治10年)中国から持ち帰ったビワの種から誕生しました。果実は30~40gと小粒で食べられる部分は少ない。 白く繊細な果実は香りがよく美味しいといわれています。収穫時期は5月下旬ごろから。 風雨に弱く傷つきやすいため、市場にはあまり出回らず、お酒やゼリー、ジャムなどに加工されることが多いようです。 |

| 涼風 | 「楠」と「茂木」を交配して誕生し、1999年(平成(11年)に登録された新しい品種。 糖度が高く酸味が少ないのが特徴。果は50~60g前後で6月上旬ごろに出荷されます。 同時に品種登録された「陽玉」は「涼風」よりも一回りほど大きく、甘さと酸味がほどよく調和した品種で6月上旬に出荷されます。 |

| 希房 | 2004年(平成16年)に千葉県農業総合研究センターで誕生した新品種の「種なしビワ」です。邪魔な種がなく、実の多くを食べることができます。 生産量が少ないのであまり見かけることはありません。(2009年現在) 親は「田中」と「長崎早生」です。 |

ビワの種類もたくさんありますね。よく知られているのは「茂木」と「田中」でしょうか!!

| 【保存方法】 | 直射日光を避け、風通しがよいところで保存しましょう。 常温保存でも大丈夫ですが、追熟しないし、長期保存が出来ないので、購入後は出来るだけ早く(2~3日以内)に食べましょう。日持ちさせたいのならば冷蔵庫の野菜室でもよいが、冷やしすぎると風味が落ちるので気をつけましょう。 冷たい方が好みの方は食べる前2~3時間前に冷やすとよいでしょう。傷みやすいので強く押したりしないよう取り扱いに注意しましょう。 |

|---|---|

| 【選び方】 | ・ヘタがしっかりしていて、果皮にハリがあり、ビワ独特のさわやかな香りが強く出ているものを選びましょう。 ・うぶ毛と白い粉(ブルーム)が残っているものが新鮮です。 ・テカテカと光っているものは収穫してから日が経っているので避けましょう。 |

参考文献:

旬の食材「四季の果物」(講談社)

野菜のソムリエ(小学館)

インターネット果物情報サイト 果物ナビ

これからの暑い季節に、口当たりの良いデザートコーヒーゼリーはいかがでしょうか?

季節のフルーツをのせて、冷た~く冷やして召し上がれ。

コーヒーゼリー

| 材料 | 4人分 |

| 湯 | ・・・3カップ |

| インスタントコーヒー | ・・・大さじ2 |

| ゼラチン | ・・・小さじ2 |

| 水 | ・・・大さじ1.5 |

| 【シロップ】 | |

| 水 | ・・・1/2カップ |

| 砂糖 | ・・・1/2カップ |

| 生クリーム |

| 1. | 水大さじ2の中にゼラチンをいれ20分くらい浸しておきます。 |

| 2. | シロップを作ります。鍋に砂糖と同量の水を入れて焦がさないように煮溶かします。冷やしておきます。 |

| 3. | 湯にインスタントコーヒーの粉をいれ溶かしその中に1を入れて溶かします。 |

| 4. | あら熱をとり、器に入れて冷たく冷やし固めます。 |

| 5. | 冷たくなったコーヒーゼリーに冷たくしたシロップと生クリームをかけて出来上がりです。飾りにミントを飾ってもいいです。 |

せっかくですので、今回ご紹介したビワを飾ったコーヒーゼリーなんていかがでしょうか!!