文化講座

「花粉症」「シソ」

桜もそろそろ満開の季節を迎えます。

とはいいましても、今年は寒い日が続き、桜の開花も遅れましたね。

ここ数年というもの、年ごとの温暖化の影響で、入学式にはすでに桜も満開の時期を過ぎていましたが、今年は学校の門をくぐる新入生に希望を与えるかのごとく、ちょうどいいタイミングで桜吹雪が舞い散るのではないでしょうか。

こうして考えていましたら、私が母に手をひかれてはじめて小学校の門をくぐったときの、あの懐かしい情景がふと脳裏に浮かびました。たしかあのときも校門際に植えられた桜の木から、花びらが舞い散っていたように思います。ああ、私にとって春の心あたたまる思い出です。

そして桜といえば、現在、我が家の庭にも一本河津桜が植わっています。

数年前、伊豆の河津から小さな、小さな苗を買ってきて、植木鉢に植えたのでした。

それが少しずつ大きくなり、とうとう植木鉢に収まりきらずひっくり返るようになってしまったので、昨年地植えにいたしました。その後も桜は順調にすくすくと育ち、毎年美しい花を咲かせるので、今年はどれほどまた花を付けてくれるか楽しみにしていたのですが・・・・、この寒さです。ご存じのように河津桜は早咲きの桜ですから、本来であれば

2月の終わりには満開を迎えるはずなのですが、今年はご当地河津でも、開花が遅れているとのこと。テレビの報道で見た、「そのために観光客もまばらでさみしい」とお土産物屋さんがコメントしている光景が印象的でした。

そんな状況でもありましたから、少し心配しておりましたが、3月のはじめ、とうとう我が家の河津桜もやっと1輪咲きました。

お花見も間近いですね。私は花より団子かな・・・・・

その喜びもつかの間、私は季節の変わり目で体調を崩し、なんとインフルエンザにかかってしまいました。

実は風邪をひいても、たいてい熱の出ない性質なのですが、やはり今度ばかりはそうはいかず、38度の熱を出してしまいました。熱の出るって本当に苦しいですね。

ふ~ふ~いいながら数日伏せっておりました。

もちろんお医者様にも行き、

処方していただいたタミフルを飲みました。

ところが2日目に、なにやら頭の中に虫が走るような

嫌な感覚を覚えるようになりました。

お医者様に「それでも飲み続けなければいけませんか」とお尋ねしたところ、

「頑張って5日間は飲むようにね」というご指示をいただき、それではしょうがないと、

仕方なく飲み続けることにした次第です。

お医者様と話した後はほっとしたのか、それ以後は違和感を感じることなく飲み続けることができ、順調に回復いたしました。

今思うと、病気中で不安なこともあり、注意書きに対して、少し神経質になったかもしれませんね。・・・が、実はインフルエンザにかかってしまったせいで、決まっていたお仕事を別の方に代わっていただいたりしたので、関係者の方々に多大なご迷惑をかけてしまいました。ごめんなさい。

こうして晴れてインフルエンザは完治いたしましたが、鼻の方はグスグスと・・・・。

とうとう私にも花粉症の症状が出てきたようです。今までは花粉症ではないと思い、過ごしてきましたが、突然やってくる症状だとも聞きましたので、花粉症についていろいろ調べてみました。

花粉症とは

植物の花粉が、鼻や目などの粘膜に接触することによって引き起こされ、発作性反復性のくしゃみ、鼻水、鼻詰まり、目のかゆみなどの一連の症状が特徴的な症候群のことのようです。日本の場合はスギ花粉が抗原となる場合が多いとか。

症状は

目がかゆい、鼻水がでる、くしゃみが7、8回くらい出るようです。

皮膚のかゆみや頭が重い、だるさや不眠、集中力の低下など、全身にさまざまな症状があらわれることがあるようです。

原因は

スギやヒノキの花粉!!

子供が外で遊ばなくなったので抗体ができないこと!!

食事の変化、日本型食事から西洋型の食事に!!

食品添加物!!

などなど、さまざまな要因があげられているようです。

花粉の飛散時

雨の後の天気回復した時

気温の上昇時

昼ごろから3時ごろ

予防は

外出時にマスク、帽子、メガネを着用しましょう。

帰宅時に花粉を家に持ち込まないようにしましょう。(家に入る前に外ではたいたり、すべすべした素材の服を着ると効果的のようです)。

うがいや洗顔を心がけましょう。

生活習慣を改善しましょう。(睡眠を十分にとり、ストレスをためないようにしましょう。また、お酒やタバコ、香辛料などは鼻の粘膜を刺激して、花粉症の症状を悪化させますのできるだけ控えましょう。)

バランスの良い食事に心がけましょう。(とくに肉中心の高たんぱく質な食事は、アレルギー反応を悪化させるといわれているので注意しましょう。また、乳酸菌は花粉症の症状緩和に効果があるともいわれています。)

甜茶、レンコン、トマト、シソ、ヨーグルトなどに含まれている成分に効果が期待されているようです。

ここでやっぱり私のご馳走タイム

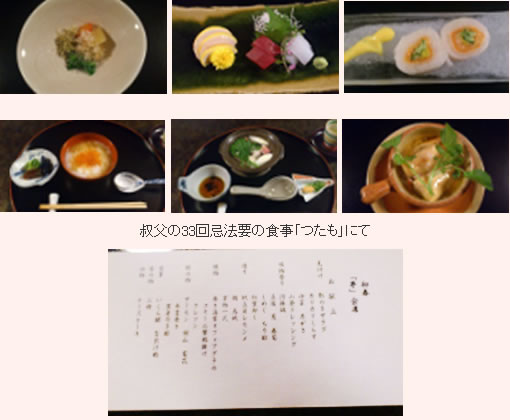

都合によりキャンセルになってしまった食事会の仕切りなおしもありました。集まったのは野菜ソムリエの友人たち面々。お店は「もちづき」にて、リベンジ!です。

噂通り繊細なお料理に丁寧な接客、とってもおいしかったで~す。

そして、気の合った友人4人で、東急ホテル「ロワール」にも参りました。

食事に集中するよりおしゃべりに花が咲いたことは言うまでもありません。

今回上記でも取り上げた、花粉症対策として「シソ」について勉強しましょう。

『シソ』 葉が紅紫色の赤ジソと、緑色の青ジソ(大葉)があります。

| 【分 類】 | シソ科 シソ属 |

|---|---|

| 【原産地】 | ヒマラヤ ビルマ 中国、広くアジアの温帯地域に分布しています。 |

| 【歴史】 | 日本へは非常に古くに渡来し、各地に自生していました。各地の縄文時代の遺跡からシソの種実の出土例があります。平安時代には、すでに香辛野菜として栽培が始まっていたのだそうです。 |

| 【名前の由来】 | "後漢末、洛陽の若者が蟹の食べすぎで食中毒を起こした。 若者は死にかけていたが、名医・華佗が薬草を煎じ、紫の薬を作った。薬を用いたところ、若者はたちまち健康を取り戻した。「紫」の「蘇る」薬だというので、この薬草を「紫蘇」というようになった"・・・のだとか。 ウィキペディア フリー百科事典より |

| 【美味しい時期】 | 青ジソ | 周年出回りますが本来は初夏~盛夏。 |

|---|---|---|

| 赤ジソ | 6~7月が旬でこの時期以外はほとんど出回りません。 |

| 【栄養/機能性】 |

・赤いアントシアン系色素(シソニン)の有る無しによって、赤ジソ系と青ジソ系に分けられますが、赤ジソは青ジソに比べ、カロチンが少ないこと以外、その成分は似ています。食品として栄養価が高いのは青ジソ、一方薬効があるのは赤ジソの方だといわれています。 ・体内でEPAに変化するα-リノレン酸が含まれています。EPAには免疫を正常にする働きがあり、アトピー性皮膚炎、花粉症などのアレルギー症状を緩和してくれる効果があるといわれています。 ・独特の香り成分は、ペリルアルデヒドやリモネン、ピネンなどです。なかでも成分の半分以上を占めるペリルアルデヒドはシソアルデヒドとも呼ばれ、強い抗菌作用・防腐効果があるといわれています。刺身のつまや料理のあしらい、薬味に欠かせないのはこのためです。食中毒を予防するほか、消化酵素の分泌を促し、食欲を増進させて胃の調子を整える作用もあるといわれています。 ・青ジソにはβカロチンが豊富に含まれ、その量は野菜の中でもトップクラスです。βカロチンは体内でビタミンAに変わり、視覚、聴覚、粘膜や皮膚を保護し、抵抗力も強くする働きがあるといわれています。抗酸化作用もあり癌予防や老化予防に効果の高い栄養成分といわれています。 またビタミンCも豊富で、ビタミンCにも癌予防作用があるといわれています。 ・鉄が多く、また鉄の吸収を助けるビタミンCも多く含むことから、貧血予防に有効といわれています。 ・カロリーが低い上に栄養価が高いので、サラダなどのダイエット食には最適といわれています。また、カリウムを多く含み、利尿・発汗を促して、水分代謝を良くする働きがあるので、水太りの解消に効果があるといわれています。 ・カルシウムを多く含み精神安定作用があるといわれています。 |

|---|---|

| 【種類】 | 青ジソ(別名)大葉 爽快な香りがあり、刺身のつまのほか、天ぷらや麺類の薬味等に利用されます。品種により葉の縮れ方が違います。 赤ジソ 葉は赤みを帯びた緑色になり、品種により縮れ方が異なります。梅干しや紅しょうがの着色、漬け物等に利用されます。 芽紫蘇(めじそ)(別名)青芽(あおめ)、紫芽(むらめ) しその若い芽。青ジソの双葉を青芽(あおめ)、赤ジソの双葉に本葉が出たばかりのものを紫芽(むらめ)といいます。青芽、紫芽ともに刺身のつまや薬味に使います。紫芽は紅たでに似ていますが、紅たでよりも一まわり大きく、裏が赤くて表が緑色をしています。 花穂紫蘇(はなほじそ) シソの穂を、花が3割ほど開きかけた状態で収穫したものです。薄紫色の色合いが美しく、刺身のつまや料理のあしらいに使用されます。 穂紫蘇(ほじそ) 花が落ちた後、実が未熟なうちに、穂先を5~6cmに切り取って収穫したもので、束穂ともいいます。刺身のつまとして添えたり、実をしごいて醤油の香りづけにしたり、そのまま天ぷらにしたりします。 しその実(別名)扱穂(こきほ) 花穂が成熟して実を結んだものです。指ではじいて香りを出し、煮魚の香り付けにしたり、塩漬けや佃煮に加工されたりします。 |

| 【保存方法】 | ・空気に触れさせないことと、水分を十分に保つことで、みずみずしく長持ちさせましょう。 ・鮮度が落ちると、香りが悪くなるので、できるだけ早く使いきりましょう。 ・水で湿らせたキッチンペーパーに一枚ずつはさんで、密閉容器やポリ袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で保存しましょう。1週間ぐらいもちます。 ・容器に水を入れ、切り口を浸して、冷蔵保存しておいてもよいでしょう。 ・使わない分は、よく洗い、よく水をきって、1枚ずつラップに包んで冷蔵保存しておきましょう。千切りにして1回分ずつ分けて凍らせておくのも便利でしょう。 ・長期の保存には、熱湯をさっとかけて、しょう油漬けにしておくのもよいでしょう。 |

| 【選び方】 | ・色鮮やかで、葉がみずみずしく、葉先までピンとしていて、香りのよいものを選びましょう。 ・大きくなりすぎたものは、味も香りもあまりよくないので避けましょう。 ・表面が乾燥しているもの、傷のあるもの、軸の切り口が黒く変色しているもの、葉が茶色くなっているもの、黒い斑点が出ているものは避けましょう。 ・花穂ジソを選ぶときは、あらかじめ蕾(つぼみ)の多いものを選びましょう。(生花とは違い、すぐに花が咲いてしまいます。) ・梅干し用の赤ジソは、葉の裏が赤いものを選びましょう。 |

| 【用途/調理】 | ・香りもよく栄養価も高いのですが、薬味として使われることが一般的です。サラダの材料にしたり、千切りや細かく切ってバジルの代わりにパスタに混ぜたり、肉や魚などを巻いて揚げたり、天日で干してふりかけにしたりと、さまざまな料理に応用が利きます。その上シソの栄養価を効果的に引き出すことができます。 ・農薬が残留しやすいので、調理する前にボウルなどに、ためた水にしばらくつけておき、両面をこすりながら流水で数回洗うようにしましょう。冷水につけることにより、シャキッとした食感も増します。 ・細かくきざむほど、香り成分のペリルアルデヒドの効果は引き出されます、きざんだ青ジソをごはんやパスタなどにあえて食べると、量をとることができ、効果も引き出されます。 ・シソの特徴の1つにβカロチンが多いことがあげられます。βカロチンは、油を使って炒めたり揚げたりすることでビタミンAとしての吸収率が高まります。魚のフライや天ぷらには、青ジソを巻いてから揚げると、くさみもとれ、ビタミンAの吸収率も高まります。 ・梅干しなどの色づけに使った赤ジソは、乾かして細かくきざみ、ふりかけに利用するとよいでしょう。 ・これから暖かくなるので、青ジソジュースや赤ジソジュースを作ってみてはいかがでしょうか。 参考までに・・・青ジソ(大葉)ジュース 分量 1.8リットル分 青ジソ(大葉) 100枚 水 2リットル 砂糖 80g~(好みで調節してください) クエン酸 小さじ2位 作り方 1. 大葉はきれいに洗います。 2. 鍋にお湯を沸かし青ジソを3分ほど煮出します。 3. 青ジソを取り出し、その液に砂糖を加え(好みの甘さ)溶かして、クエン酸を入れます。化学反応で淡いピンク色になるので、眼にも楽しいジュースが出来上がります。 4. 粗熱をとり冷蔵庫で冷やして薄めないでこのまま召し上がってください。 また、取り出した青ジソは佃煮にすると、無駄もなく、おいしくいただけますよ。 "しその葉を上手に天ぷらにするコツ" パリッとした天ぷらにするには、材料の片側だけに衣をつけます。衣のない面から水分が抜け出て上手く揚がります。油に入れるときには、衣がついた面を下にします。衣がついていない面は最後に一度ひっくり返すだけで大丈夫です。 |

参考資料:

おいしいねっと o-e-c-.net

http://www.o-e-c.net/syokuzai/siso.htm#kounou

さっぱりいただけるシソのつくねはいかがでしょうか。

シソつくね

材料 2人分

| 青ジソ(大葉) | ...10枚 | |

| もみじおろし | ...適宜 | |

| 鶏ミンチ | ...100g | |

| ポン酢 | ...適宜 | |

| 生姜 | ...5g | |

| 醤油 | ...小さじ1/2 |  A A |

| 酒 | ...小さじ1/2 | |

| 片栗粉 | ...小さじ1/2 | |

作り方

| 1. | 青ジソは、洗って縦半分に切り、せん切りにし、生姜はすりおろしておきます。 |

| 2. | 青ジソ・鶏ミンチ・生姜とAをよく混ぜ合わせます。 |

| 3. | フライパンに油をしき、2をお好みの大きさにあわせ、中に火がよく通る様に焼きます。 | 4. | 3.をお皿にもり、お好みでもみじおろしとポン酢でお召し上がりください。 |

"ソムリエワンポイントアドバイス"

1.青ジソの香りの力で、お肉等の臭みをとることができます。

2.青ジソに含まれているポリフェノールには、抗酸化作用があるといわれています。

3.山いもを入れると、より一層おいしくなるのでおススメです。