文化講座

もみじの散る美学

万葉集には「もみじ」の歌が百十八首も詠まれております。

そもそも紅葉とは、葉が紅色に染まることで、

往時は、これを清音で「モミチ」と読み「

さて、この「モミチ」ですが、当時はけして葉が赤く色づくものを示したのではなく、大方の歌は「黄、黄変、黄葉」と示され、「紅葉」の字を充てて詠んだものは次の一首のみです。

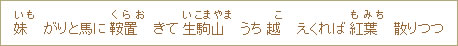

|

(いとしい人のもとへ行こうと、鞍を置いた馬に打ちまたがり、生駒山を越えようとすると、しきりに紅葉が散りかかる)と、恋人との

さて、いかなる意味から「黄葉」の字を用いたのかですが、中国の

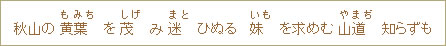

そのことから次の柿本人麻呂が詠んだ一首に |

|

|---|

(黄葉がいっぱいの秋山に、迷い込んでしまった。亡き妻を捜しに行きたいが、その山道も

またその他の黄葉の歌からは、別離などを暗示したものが多く拾い出せ、このことから、「妹がりと・・・」の歌からは恋を成就させようとする者にとっては、黄葉の散ることに一喜一憂しながら、どうか散らないでくれと、「

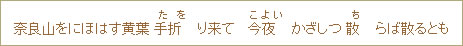

|

の歌では、(奈良山を美しく染めた黄葉を手折り、今夜は髪に挿し飾ったので、もう散るなら散ってもよい)と |