新しき年を迎えたる辰年から、冬季の野辺に出掛け、草木の生成を眺めながら散策します。

その散策のなかで庭梅の初初しき新芽の姿を観することがあります。

庭梅はバラ科の落葉低木で、3月の末頃から4月にかけて、淡紅色や白色の小花を、条状に伸びたる枝にならんで咲かせます。

『万葉集』では「波祢受」と称されて四首が詠されており、そのうちの一首としては、

大伴坂上郎女の歌、(もう人を思うことは、止めようと言っていたのに、はねず色のように、変わりやすい私の心よ)と詠されております。

大伴坂上郎女の歌、(もう人を思うことは、止めようと言っていたのに、はねず色のように、変わりやすい私の心よ)と詠されております。

図版[I]

図版[I]

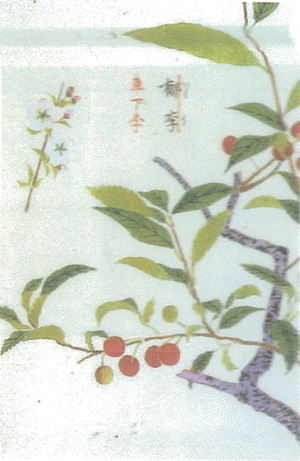

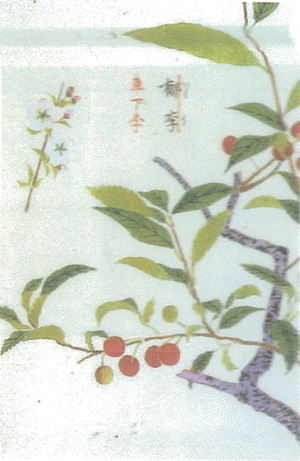

この庭梅の植物学として、庭梅はバラ科の落葉低木であり、開花の後には、

核果(実)は赤く

熟して

生で食することが出来ます。そして、その核には薬効があり、その実の熟するときには「

林鐘梅」と称され、食薬両用の効があることから、往昔より好んで庭に植えられております。

そして、次の庭梅の花色美としての歌として、

坂上郎女の歌は、

(庭梅の花色のように、変りやすき心があるので

便りだけは

絶やさないで下さい)と詠されております。

この庭梅を江戸時代の植物図鑑「I」の『本草図譜』には、赤から白へとほのかな色の移ろいが描かれ、そして、さらに花後の実も鮮明に描かれており、「にはうめ、こうめ」との異が記されております。

図版[Ⅱ]

図版[Ⅱ]

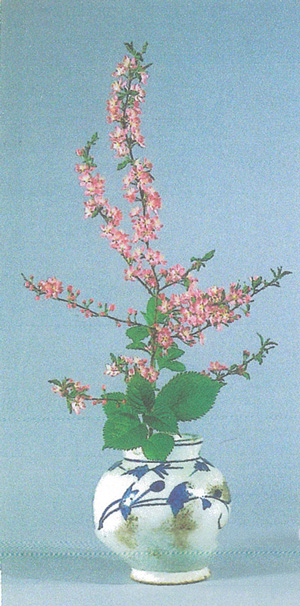

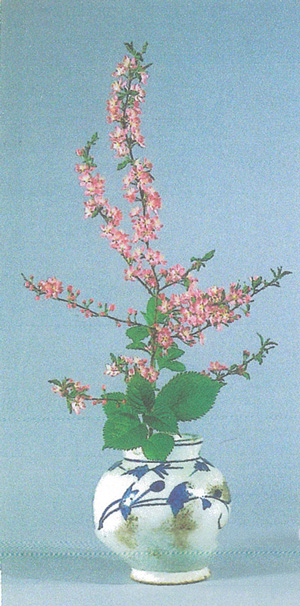

その美しき梅花としての開花したものを、美しき

李朝染付壺に、瓶口に

紫陽花の緑々たる葉の上部に、高らかに

挿け表わしたる作品「II」を参照してみて下さい。

どうぞ、ぬくもりゆく春の訪れの日に、御覧の

挿花作品の庭梅の開花と出合って見て下さい。

(庭梅の花色のように、変りやすき心があるので

(庭梅の花色のように、変りやすき心があるので