文化講座

綿の理美

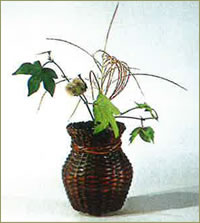

図版[I]

そして、綿は7~8月頃に淡黄色で芙容に似た花を咲かせます。ここでは、昨年の綿を

この季の綿は卵円形をした果実が裂けて、白い綿毛をふくらませ種子を覗かせます。万葉時代には、暖をとるための衣として大切なもので、往時は九州(筑前や筑後・筑紫)で栽培されていたとされております。

そのことは『万葉集』で「

(しらぬひの筑紫の綿は、まだ肌にじかに着てはみたことはないが、ほんとうに暖かそうにみえる)と歌われております。この歌のように、往時は綿の衣が着られる人は位の高い人に限られており、綿衣を着ている人を観すると、とても暖かそうに見え合せて身分の低さを感じていたことが、この歌から伺えます。

図版[II]

そして、その事が切々と感じとれる歌として、次の「

(風に交じって雨の降る夜、雨に交じって雪の降る夜は、どうしようもないほど寒くてたまらないので...たまたま人として生まれて来たのに、普通の人と同じように「

そもそも綿は、熱帯の国の草本であり、古くは、5000年前の古代インドのインダス川流域の遺跡から発見されたことより原産国とされ、日本では『万葉集』に詠われた以外には『正倉院文書』、そして、平安初期の『

どうか、この寒き季に入り、綿入の衣を着て寒さから避けて身を心に温りをもたせて過ごして下さい。