文化講座

松の影向の美学

古来より松は

中国では、「

大伴家持は、そんな常磐の松を

(数々の草花はやがては枯れていく、常緑の松は永遠の木であることから、願いを込めて松の枝を結ぶのです)と詠じております。 このように、結ぶ行為は

その常磐の松と、初夏の

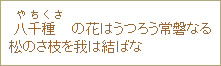

そして、神聖な松の声が聞こえてくると、市原王は次の歌で、 |

[図版(1)] 「生花早満奈飛六編・嘉永4年(1851)」 |

|---|

(一本松よ、おまえは何年を経たのであろうか、松吹く風の音の清らかなのは、長い月日を経たからなのか)と詠じております。 この歌のように、往昔人は松の木下で宴を開きながら、「峠の松風」や「里の松風」や「浜の松風」即ち、「

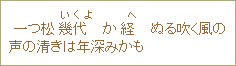

そうした、神聖な松をごく身近な木として捉えて、次の歌では |

[図版(2)] 「生花早満奈飛五編・天保6年(1835)」 |

|---|

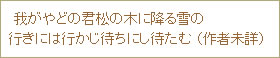

(わたしの家のあなたを待とう、その松の木に降る雪のように、お迎えには行かずに、ひたすら待ちましょう)と詠われております。

ここでは「松を待つ」に「雪を行く」に音通させ、そして、白雪を得た松の木であることから、白は

このように松は、人間にとって最も身近な影向の神木であり、日本人の一番の崇敬木であったことが伺い知れます。