文化講座

椨の注連の理美

新しき年を迎へ、神社などでは注連 縄が懸 られた松や杉や椨 などの木から神々しさを感じ得ることができます。

その中で、私にとって身近な注連の木は椨、万葉名を「都万麻 」と呼び、それも神社ではなく、名古屋の街中(中区伏見通添ひ)に生える樹齢250年以上を経、幹の周りは3メートルあり、その幹には空 が出き大地を盛りあげながら逞しく根を張り「御園 のタブノキ」と呼称されるものです。

その椨を見るたびに、車の多い街中でよく元気に育ち続けているものと、観する度に感動が沸き起こってきます。そして一時、その椨の前のビルにて「万葉いけばな展」を開催していた折りに、伐採についての問い合わせがあり「万葉時代から神聖な木として愛でられており、大切に護っていくこと・・・」と言わせてもらいました。

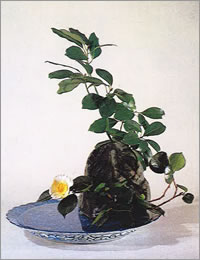

そんな「御園のタブノキ」の注連が懸けられた神々しく佇む姿を、図版[I]写真を参照して見て下さい。

図版[I]

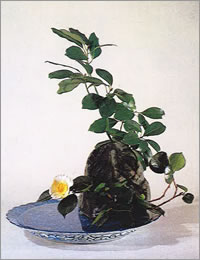

図版[II]

『万葉集』では、大伴家持 が越前(富山県)の高岡での赴任中の歌として、

(磯の上の椨を見ると、ずいぶん根を広げていて年数を経て、とても神々しいことだ」と、歌の前文「渋谿 の崎を過ぎて巌 の上の樹を見たる歌一首」題詞には「物花 を属目 せる詠 」とあり、「物花」とは、植物を観しての光景を指し、碧色の日本海の荒海を見下ろす岩上の椨の生命美を、崇め拝しながら詠じられたものと思われます。

今日も、この都万麻の木は渋谿の崎(現在の雨晴海岸の岩崎)に歌碑に合わせて観することができます。

そして、この都万麻の名はその海を隔てた韓国からもたらされたとされ、往時に椨で造られた丸木舟を「トム・バイ=トン・ナム」と称し、その音化が「ツママ」「タブ」の呼称となったとされております。

そんな椨の光景を、染付の大皿に岩を配し、白玉椿を出合わせていけ表した作品を図版[II]で参照して見て下さい。

国内で一番多く椨が観られるところは、岩手県の三陸海岸の山田町(船越半島)であり「ダブの大島」の銘の島もあり、黒潮に堪えながら松に合わせて椨林を観することができます。

どうかこの新年の季には、松や杉に合わせて椨も拝しては神聖な樹魂の精を頂いて見て下さい。

その中で、私にとって身近な注連の木は椨、万葉名を「

その椨を見るたびに、車の多い街中でよく元気に育ち続けているものと、観する度に感動が沸き起こってきます。そして一時、その椨の前のビルにて「万葉いけばな展」を開催していた折りに、伐採についての問い合わせがあり「万葉時代から神聖な木として愛でられており、大切に護っていくこと・・・」と言わせてもらいました。

そんな「御園のタブノキ」の注連が懸けられた神々しく佇む姿を、図版[I]写真を参照して見て下さい。

図版[I]

図版[II]

(磯の上の椨を見ると、ずいぶん根を広げていて年数を経て、とても神々しいことだ」と、歌の前文「

今日も、この都万麻の木は渋谿の崎(現在の雨晴海岸の岩崎)に歌碑に合わせて観することができます。

そして、この都万麻の名はその海を隔てた韓国からもたらされたとされ、往時に椨で造られた丸木舟を「トム・バイ=トン・ナム」と称し、その音化が「ツママ」「タブ」の呼称となったとされております。

そんな椨の光景を、染付の大皿に岩を配し、白玉椿を出合わせていけ表した作品を図版[II]で参照して見て下さい。

国内で一番多く椨が観られるところは、岩手県の三陸海岸の山田町(船越半島)であり「ダブの大島」の銘の島もあり、黒潮に堪えながら松に合わせて椨林を観することができます。

どうかこの新年の季には、松や杉に合わせて椨も拝しては神聖な樹魂の精を頂いて見て下さい。