文化講座

翁草(おきなぐさ)「根都古具佐(ねつこぐさ)」

春の季を迎え、柔らかな日差しの中で、輝き咲いている翁草の花に出合うと、その姿が

「芝付の

「芝付の

いったん「会い見てしまった以上は、翁草が地に根付くように、私の胸にある娘の面影が、焼き付いてしまった」と言う想いが込められています。

「万葉集」では、この一首だけ詠まれ、この歌は、第十四巻の

この翁草は、花に対して根が大きいことから「

根は、乾燥させて「

この翁草は、キンポウゲ科の多年草で、花丈が、十五センチから二十センチで、春に

又和名抄にも「

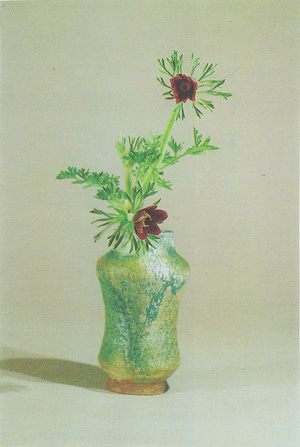

図版[I]

図でも、しっとりと咲く花、銀白色の糸状に垂れる実の翁草が、鮮明に描かれています。

しかし現在では、自生では、なかなか見られなくなっています。

図版[II]

翁草の花の美しさ、根の付きようから、慕う人への思いをさらに深めた歌に心を込めて生けあげました。