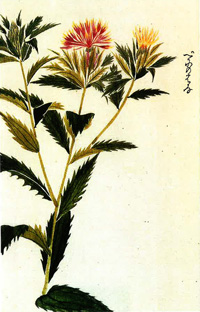

花の色を数多に化する季、その色素を多大にもっている花として紅花があり、その花の色は、黄色から濃い紅色と化したる玉状の美しき花を観することが多大あります。

この紅花は、古代エジプトやエチオピアの国が原産の国で、紀元前より愛されており、そして、古くに我国には飛鳥時代にもたらされ、往昔より山形県の特産種として育てられ、平安京の嫁君などにもたらされたのです。

そして、万葉集には「紅、呉藍」さらに「末摘花・末採花」と称されております。

その歌では「夏の相聞」として「草に寄する」と題され、

(遠目にばかり見て恋をしよう、紅花の末摘む花のように表面には表さなくても)と、末より赤く咲きそむる花を摘み採っていけば、恋も可ならず成就することであると詠ぜられております。

そして次の歌は、恋心の紅の彩取りの高なり「染色」の美の心の歌として、「古今相聞往来歌類の上」の「問答歌」と題され、

(あなたが紅の花であったら、衣の袖に染めつけて持って行きたく思われる)と歌われ、紅花にて紅染めとして色濃く染め上った衣を下着として着たら、人が見ている所で、赤く見えはしないだろうかと、親しき恋しき女子と別れていく男人の嘆の歌として詠ぜられております。

その紅花は、紅花染めの顔色の花として重愛され、さらなる古名として、中国の呉国から渡来した銘として「紅藍花、燕支、黄藍」、そして、さらなる日本銘としては「呉藍、呉藍、久礼奈爲、紅藍花、久礼乃阿井」、別名としては「呉の花、紅花、紅花采、紅蘭、鏡草」と銘ぜられております。

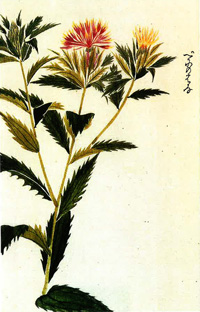

図版[I]

図版[I]

その紅花を、日本の最初の植物図鑑の『本草図譜』にては「

紅藍花、くれのあい(

和名抄)」とあり、「花初め黄色、後紅色となる。早朝に

花辨を

摘て薬用(鎮痛剤、月経痛、打撲症など)とし」とあり、図も半開のもので黄色で描かれております。図版[I]を参照して見て下さい。

図版[II]

図版[II]

そして、さらに大和の国に生産された弥生時代の

碗姿の土器を花入として見立て、碗の口元に赤き花弁の咲き

薫ふ紅花に、黄色の

女郎花の小花を添え、さらにその頭上に二本の紅花を

挿けて、

清々しき花として挿け表した作品を図版[II]で参照して見て下さい。

どうか、この初夏の季、園芸店にて秋田県の県花として名高き紅花の切花を入手されて、小鉢器や小瓶、中瓶などに

挿して、紅の美しさを感じ取りては、心を紅色に高めてお過ごしてみて下さい。