五月雨の季、山里へ万葉植物をもとめ、雑木林に足を踏み入れようとすると、どこからともなくよい香りが漂って来ます。その香りに誘われて近づいてみると、木陰にとても優雅な笹百合が佇み、時折りの僅かな風に揺らぐ姿を観すとき、まさに乙女が

微笑

んでいるかの如くに見えたりします。そんな百合の花は「笑み」を表わす代表的な花なのです。

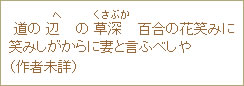

その微笑の姿を歌ったものに、

|

(道端の草深いところに咲き匂う笹百合花のように、微笑んだからといって、もうあなたの妻になったのではありません)と詠じております。

集中での百合は、笹百合、山百合そして姫百合が登場しますが、とりわけ笹百合は細茎に大きな花を咲かせることから、揺れ微笑む姿は一際美しく、その姿を優美な人として擬人化させて捉えています。

そして、その揺れる

百合

即ち「

緩

み」の義から「遅い=後」と解して「後(のち・あと)」の意味を含ませて詠んでいます。そんな笹百合の微笑の姿が、いけばなの古書で見つけ出せます。図版[1]参照

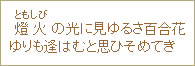

次の

介内蔵伊美吉縄麻呂

の歌では、

(燈火の光に見えるさ百合の花、そのゆりの名のごとく、また後にもお逢いしようと思いはじめました)と詠じ、百合を詠むことには微笑に合わせて再会や遭遇をも意しているのです。

そのことは、『古事記』の「神武天皇のお妃選び」に、奈良の

三輪

神社に近い

狭井

川の辺りで、百合の如く微笑む姫と出逢い見初め、笹百合の咲き匂う狭井河の辺りで夫婦の契りを結んだのです。

|

[図版1]

「生花早満奈飛」嘉永4年(1851)

[図版2]

「生花早満奈飛」天保6年(1835) |

この神聖な微笑の契りは、今日もなを「三枝祭」として、6月17日に三輪の摂社の率川神社において、三枝百合(笹百合)を手にした四人の巫子の「百合の舞」が奉納されます。

そんな微笑の百合をさらに大伴家持は、

(夏の野のさ百合の花が咲いたように、にっこり笑って逢ってくださった)と、任務を終えて奈良の都から帰ってきた家臣の微笑を詠じたのです。そして「

面変

はりせず」(その笑顔はこの後にも変わることなく)と切望して詠んでいます。そんな花笑みの姿をいけばなの古書の中には、水盤に莟・半開・開花で、後への微笑の姿をいけ表わしたものが拾い出せます。図版[2]参照

この季、山間を散策し百合に遭遇した折りには、微笑で話しかけ、そして百合の花笑みの美学を感じとって見て下さい。