文化講座

私たちの身体と栄養(15)神経系:脊髄と神経

2024年9月からは「私たちの身体と栄養」というテーマを取り上げています。私たちの身体には、心臓や肝臓、筋肉などのさまざまな臓器があり、臓器を作るための細胞が存在します。臓器や細胞は、協調してはたらき、私たちの生命や健康を維持するために機能しています。また、私たちが食べたものは、消化吸収された後、全身に運ばれて細胞や臓器がはたらくためのエネルギーとなります。本シリーズでは、身体の仕組みと栄養との関連について、解説していきます。前回は、全身の司令塔として情報処理し、身体の機能を調節する「脳」を取り上げました。今回は、脳から全身への情報伝達や、全身からの情報を脳に伝えるために重要な役割を担う、脊髄と神経について取り上げます。

【脊髄・神経について】

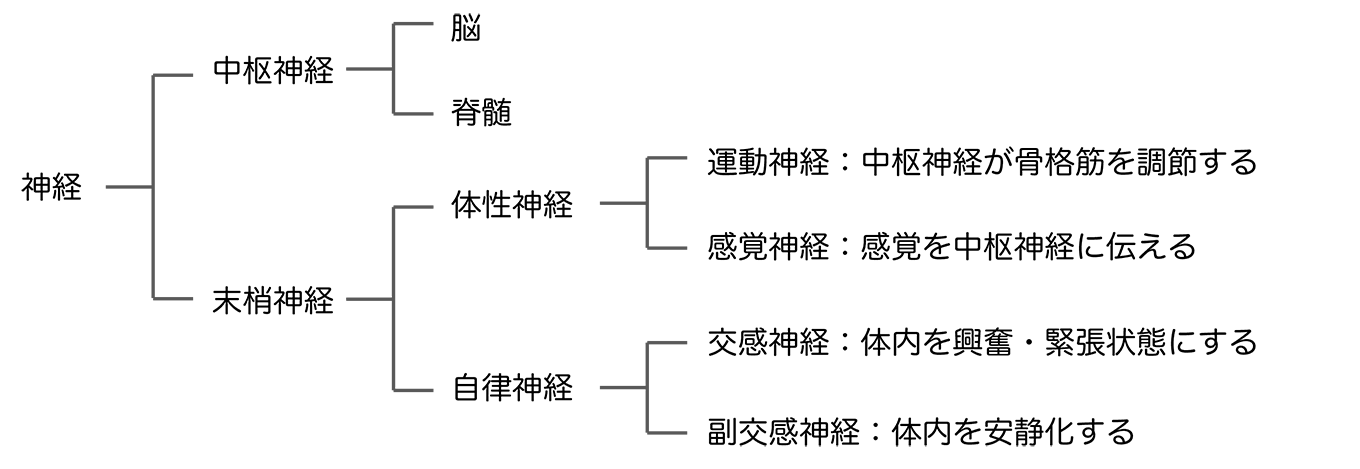

脳、脊髄、神経は全身をつなぐ情報ネットワークです。脳と脊髄は、中枢神経を構成しており、全身の司令塔として情報を処理し、身体のさまざまな機能の調節を行います。神経には、中枢神経と末梢神経があり、これらの神経を介して情報が伝達されています(図1)。脊髄から枝分かれした末梢神経は、手足や内臓の隅々まで張り巡らされ、動きや感覚、内臓の働きを支えています。末梢神経は、体性神経と自律神経に分類され、体性神経には、骨格筋の動きを調節して身体を動かす運動神経と、冷たいなどの感覚を中枢神経に伝える感覚神経が、自律神経には、体内を興奮・緊張状態にする交感神経と、安静化する副交感神経があります。

図1. 神経の分類

全身の情報処理は脳、脊髄を含む中枢神経と、運動や感覚を伝えるための体性神経、意思とは関係なく内臓や呼吸などを制御するための自律神経を含む末梢神経によって行われる。

【脊髄の役割】

脊髄は、脳から続く太い神経の束で、脳から末梢への情報伝達と、末梢から脳への情報伝達という、脳と末梢との間でやり取りされる情報を中継する役割を果たしています。例えば、寒いという感覚は、皮膚にある温度センサーで感知されると、感覚神経を介して脊髄経由で大脳皮質に伝わります。これに応答して、運動神経を介して服を着る、手袋を着用するなどの骨格筋の動きにつながり、寒さに対応する行動をとることになります。

脊髄のもう一つの需要な機能に、脊髄反射があります。例えば、熱いものに触れたときには、無意識のうちに手を離す反射が起こります。この時、皮膚の温度センサーによって熱いものに触れたことが感知され、感覚神経によって脊髄に伝わるところまでは、先ほどと同じですが、反射では、大脳にその情報が伝わる前に、脊髄において運動神経に情報伝達し「手を引っ込めろ」という指令を出すのです。これにより、すばやく反応することができるというわけです。その後、感覚の情報が大脳に届いて「熱い」と感じます。

【神経の役割】

神経を機能的に分類すると、運動神経と感覚神経、自律神経に分けることができます。

(運動神経)

運動神経では、情報は常に脳から骨格筋へという方向に伝わります。脳から、脊髄で異なる神経細胞に乗り換えてから目的の骨格筋に向かいます。中枢から離れて末梢に向かうので、遠心性神経と呼ばれます。

運動神経は、顔の骨格筋は脳神経の顔面神経などが、肩や腕の骨格筋は首の辺りから出る脊髄神経が、お尻や足の骨格筋は腰のあたりから出る脊髄神経が支配するといったように、調節する場所が分かれています。

(感覚神経)

感覚神経では、皮膚や目、耳、骨格筋などからのさまざまな感覚が脳へと伝わります。中枢に向かうことから、求心性神経とも呼ばれます。また、知覚を伝える神経として知覚神経とも呼ばれます。触覚、痛覚、温度覚、味覚、聴覚、視覚など、体の内外からのさまざまな情報を伝達します。

(自律神経)

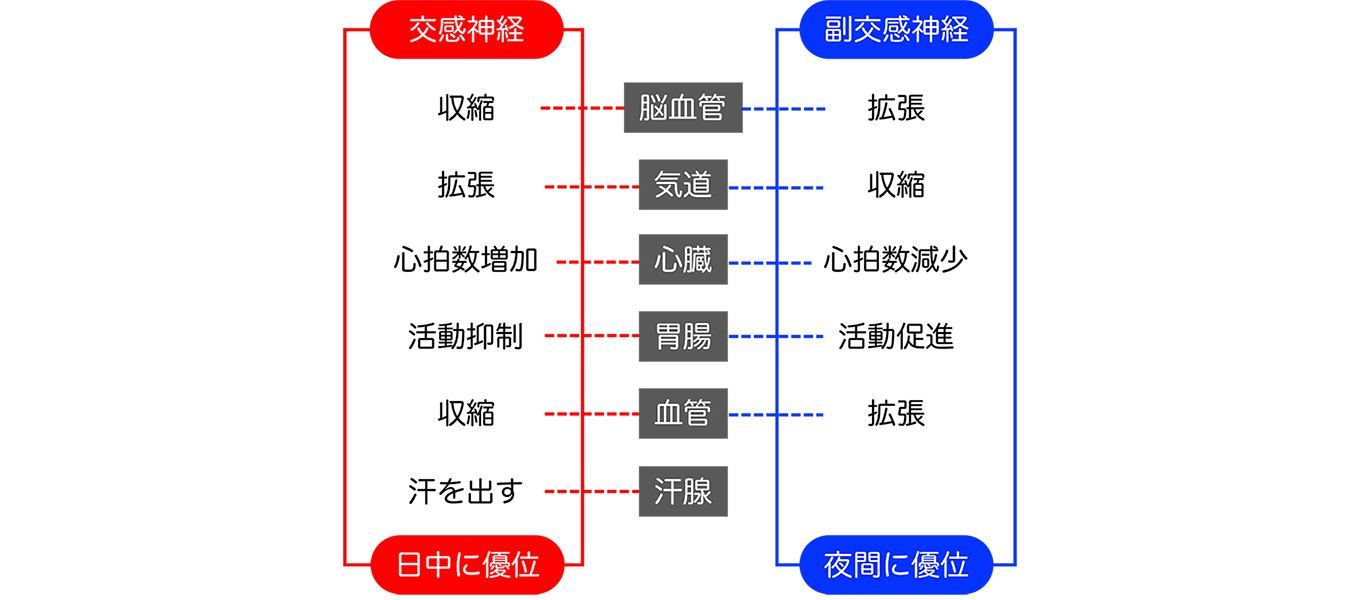

自律神経は、中枢神経から内臓などに情報伝達するための神経です。心筋や平滑筋、内分泌器官などに指令を送り、心臓の拍動や呼吸、消化、体温調節など、生命維持に不可欠な体の機能を、自分の意思とは無関係に制御する神経です。自律神経には、交感神経と副交感神経の2種類が存在し、アクセルとブレーキのようにバランスを保ちながらはたらいています(図2)。

交感神経は、体内を興奮・緊張状態にし、活発化させます。交感神経は「闘争と逃走の神経」とも呼ばれ、緊張しているときや興奮状態にあるとき、怒りを感じているとき、逃げたいと思っているときに活性化します。このような状況では、心拍と血圧が上がり、呼吸も早くなります。また、その場から逃げるために、骨格筋には血流が巡り、消化管や皮膚などの血流は減少します。加えて、肝臓では糖を分解し、脂肪組織でも脂肪を分解することでエネルギーを産生します。

一方、副交感神経は、体内を安静化させます。食事のとき、消化管運動が増して胃腸に血流が巡り、唾液などの消化液が分泌されます。血流も低下し、膵臓からはインスリンの分泌が亢進するため、血糖値が低下し、リラックス状態になります。

図2. 交感神経と副交感神経

自律神経には、交感神経と副交感神経の2種類が存在する。交感神経は、体内を興奮・緊張状態にし、活発化する一方、副交感神経は体内を安静化させる。両者はバランスを保ちながらはたらいている。

【神経を構成する神経細胞】

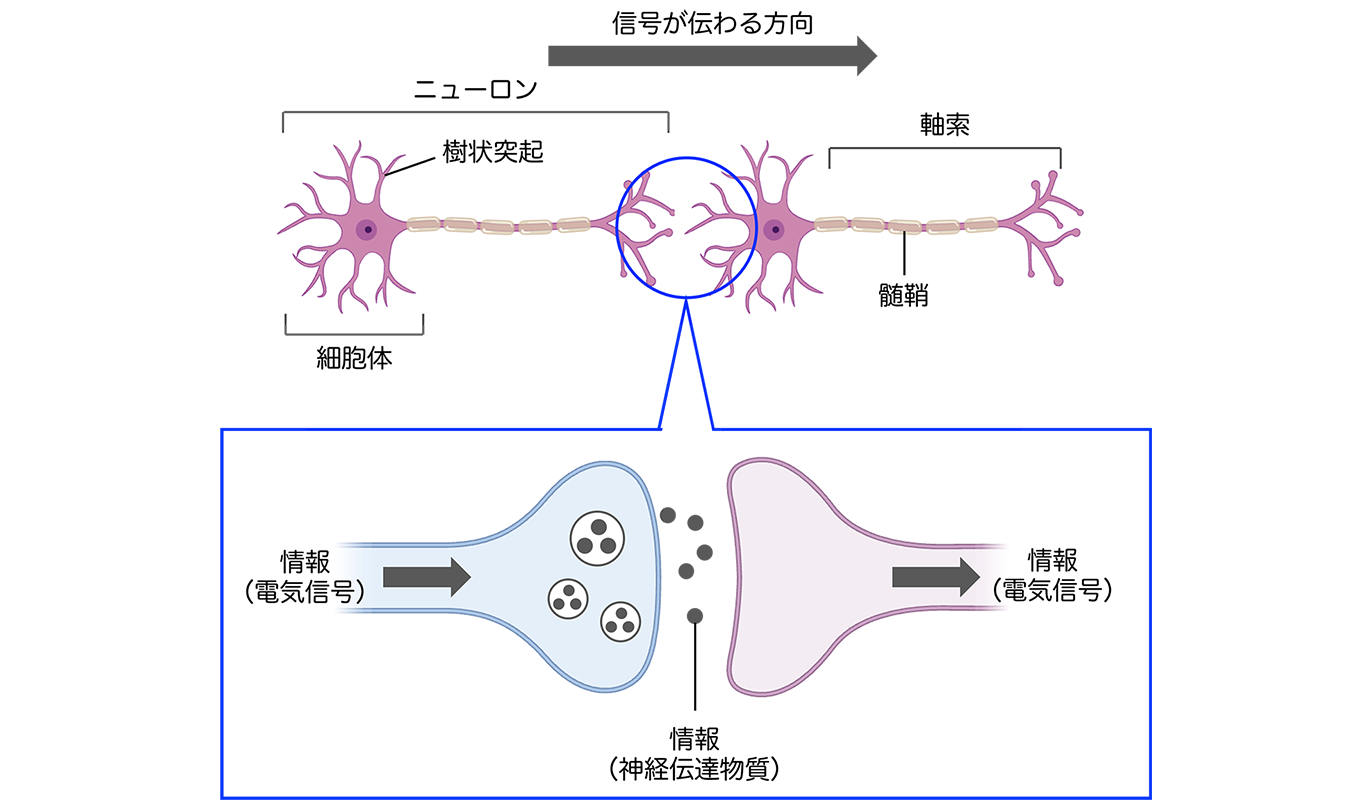

神経を構成する細胞をニューロン(神経細胞)といいます。ニューロンは、核などが存在する細胞体の部分から、いくつもの樹状突起が伸びた形をしています。樹状突起のうち、特に長いものを軸索といい、長いものでは1mを超えるものもあります。一般に神経線維と呼ばれるのはこの軸索で、これが束になると肉眼で見えるほどの太さになります。

神経の働きは、ニューロン同士の情報伝達によります。樹状突起から情報が入力されると、軸索を介して電気的な信号として情報が伝わります。電気信号は、プラグがつながっていなければ通じないのですが、ニューロン同士の間には間隙(かんげき)と呼ばれる隙間が存在します。隙間があるのになぜ情報伝達が行われるのでしょうか?ニューロンとニューロンの接合部分はシナプスと呼ばれ、情報を伝える側のニューロンの先端では、電気的信号が神経伝達物質に変換されて、シナプス間隙に放出されます。この神経伝達物質によって、情報を受け取る側のニューロンが刺激されると、電気信号が発生し、次のニューロンへと伝えられていくことになります(図3)。

軸索には、髄鞘(ずいしょう)と呼ばれるサヤがついている有髄神経と、髄鞘がない無髄神経があります。有髄神経は、電気的信号が髄鞘と髄鞘の間を飛ぶように伝わるため、伝達速度が速くなります。

図3. ニューロンと神経の伝達

ニューロン内の情報伝達は電気信号によって伝わる。情報を伝えるニューロンの軸索終末から分泌される神経伝達物質によって情報を受け取るニューロンが刺激されると、電気信号が発生し、次のニューロンへと伝えられていくことにより情報が伝達していく。