文化講座

私たちの身体と栄養(9)消化器:全体像

2024年9月からは「私たちの身体と栄養」というテーマを取り上げています。私たちの身体には、心臓や肝臓、筋肉などのさまざまな臓器があり、臓器を作るための細胞が存在します。臓器や細胞は、協調してはたらき、私たちの生命や健康を維持するために機能しています。また、私たちが食べたものは、消化吸収された後、全身に運ばれて細胞や臓器がはたらくためのエネルギーとなります。本シリーズでは、身体の仕組みと栄養との関連について、解説していきます。今月からは数回にわたって、食べたものを消化、吸収するために必要な消化器系の臓器について学びましょう。今回は、消化器の全体像を取り上げます。

【消化器の全体像】

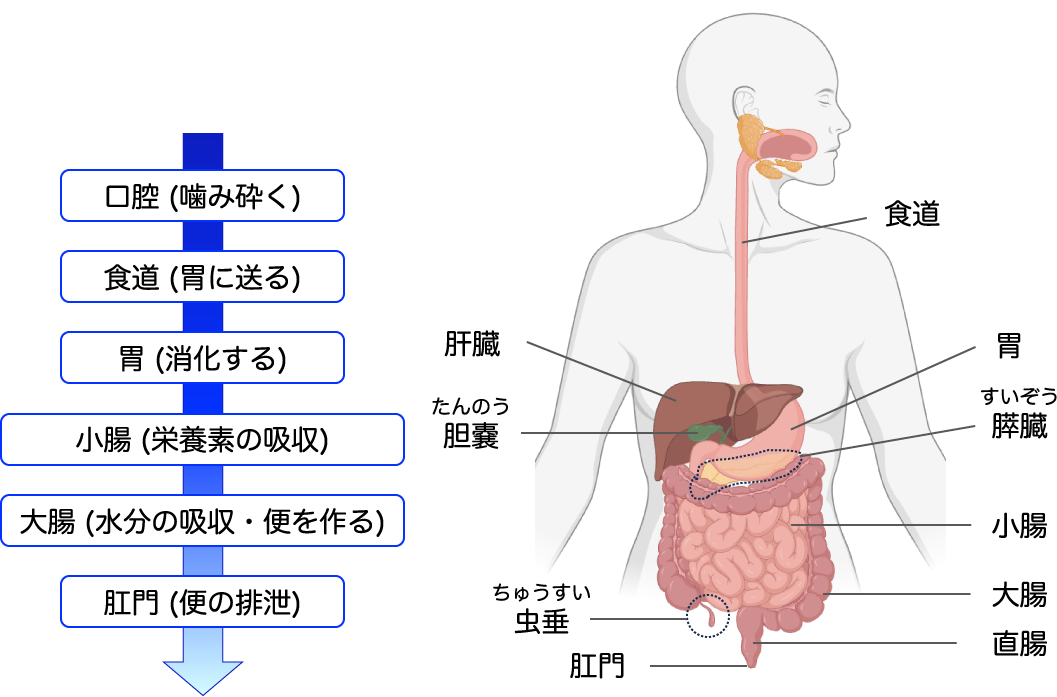

食べたものが口に入り、便になって肛門から出るまでの通り道となる管を消化管と言います。口から食べものを摂取すると、食道を通って胃に入り、小腸を通過し大腸を経て肛門にいたるまでは、1本の管になっています(図1)。消化管は外部と通じているため、さまざまな外来異物にさらされています。このため、消化管は外界と体内の境界として、「粘膜免疫」と呼ばれる免疫システムを発達させています。

胃や膵臓、肝臓、胆嚢(たんのう)は、消化液を産生、分泌することによって消化を助けています。また、肝臓は腸から吸収した栄養素を集め、必要に応じて新たな栄養素を合成したり、栄養素を必要とする臓器に分配したりする役割を果たします。このことから、肝臓は栄養代謝の中枢であると言われます。

口腔内で噛み砕かれた食べものは、食道を介して胃に送りこまれ、消化を受けます。さらに、膵臓や肝臓、胆嚢から分泌された消化液によって消化が促され、小腸に到達すると、必要な栄養素が吸収されます。さらに大腸では水分が吸収され、便が作られると、肛門から便が排泄されます(図1)。

図1. 消化器の全体像

口から肛門までの1本の管と、肝臓や胆嚢(たんのう)、膵臓など消化液を分泌して消化を助ける臓器を含めて消化器という。

【消化管における消化】

(口腔での消化)

口腔内で食べものを噛み砕くことによって、溶解性が高まるとともに、消化酵素が作用する表面積が大きくなります。唾液には、アミラーゼという糖質を分解する酵素が含まれていて、咀嚼とともにアミラーゼが働くことによって口の中で甘みを感じることができます。白米を長く噛んでいると、徐々に甘みを感じるという経験は、アミラーゼによる消化の結果というわけです。

(胃での消化)

咀嚼によって細かくされた食べものは、胃に運ばれると、平均して2~4時間ほど停滞します。この時間は、食べものに含まれる栄養素によって異なり、タンパク質や脂質が多い食事をすると、胃における停滞時間が長くなります。胃では蠕動(ぜんどう)運動が起こり、食べものを擦り潰すようにして胃液と混ざります。

胃液はとても強い酸性であり、ペプシンというタンパク質分解酵素が含まれます。タンパク質は20種類のアミノ酸が数珠つながりになってできているもので、まず胃において消化が始まり、最終的にはアミノ酸に分解されます。また、胃液の強い酸とペプシンにより、外来から侵入してきた細菌なども溶かすことができ、外敵から私たちの体を守る仕組みがここにも存在しています。

(小腸での消化)

小腸は、十二指腸、空腸、回腸の3つの部分から成り立ちます。このうち十二指腸では、肝臓および胆嚢から分泌される胆汁や、膵臓から分泌される膵液が注ぎ込まれます。胆汁や膵液には胃液の酸を中和するような役割があるほか、胆汁は、食べものに含まれる脂質を乳化して消化酵素の効果を受けやすい状態にするという消化補助の役割を果たしています。また、膵液には、三大栄養素である、糖質、脂質、タンパク質のそれぞれの消化酵素が全て含まれており、強力な消化液であると言えます。糖質を分解する消化酵素としてはアミラーゼ、脂質を分解する消化酵素としてはリパーゼ、タンパク質を分解する消化酵素としてはトリプシンやキモトリプシンが膵液中に含まれています。

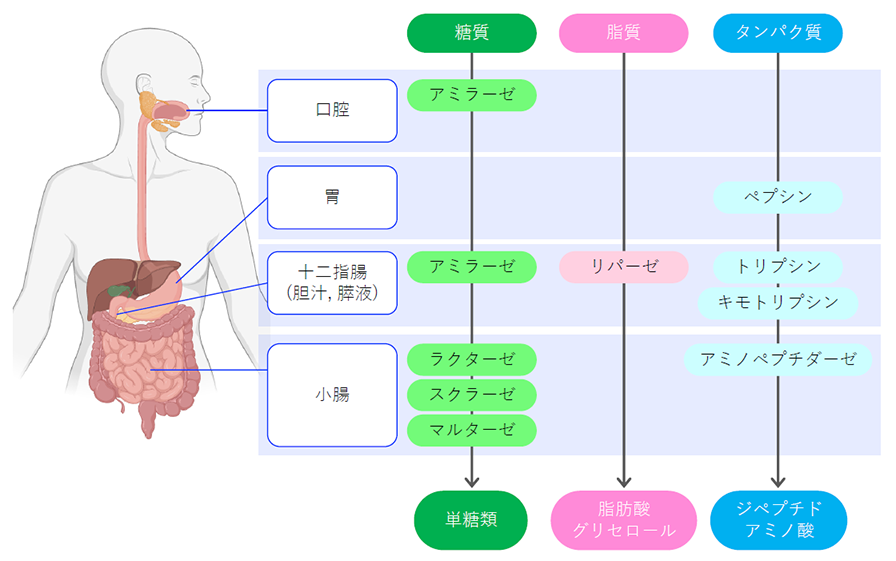

【三大栄養素の消化】

(糖質の消化)

糖質は、最小単位であるグルコース(ブドウ糖)やフルクトース(果糖)、ラクトース(乳糖)などの単糖類と、それらが2つ結合した二糖類や、たくさんつながった多糖類などの総称です(栄養と代謝 (2) 「糖質と代謝」参照)。

糖質は、唾液および膵液に含まれるアミラーゼ、腸液のラクターゼ、スクラーゼ、マルターゼなどの消化酵素によって最終的に単糖類に分解されてから吸収されます(図2, 緑)。すなわち多糖類であり、分子が大きいデンプンは、単糖に消化されるまでに手間がかかります。それと比べ、一般的な砂糖(上白糖やグラニュー糖)は、グルコースとフルクトースが結合した二糖類を主な成分としており、簡単に消化できるため、デンプンよりも速く吸収されることとなり、血糖値が上がりやすくなります。

(脂質の消化)

私たちが食事中から摂取する脂質の多くは、中性脂肪(トリアシルグリセロール)という、1つのグリセロールに3つの脂肪酸が結合した物質です(栄養と代謝 (4) 「脂質と代謝」参照)。中性脂肪は、十二指腸で胆汁によって乳化されると、そこに膵液が流れ込んできて膵液に含まれるリパーゼという消化酵素が作用することにより、グリセロールと脂肪酸に分解されます(図2, ピンク)。

(タンパク質の消化)

タンパク質は、アミノ酸が数十個から数百万個もつながった大きな分子です。20種類のアミノ酸から構成され、そのうち9種類は私たちの体内で合成できないので、必ず食事から摂取する必要がある「必須アミノ酸」です(栄養と代謝 (6) 「タンパク質と代謝」参照)。

タンパク質は、肉類や魚類、豆類、乳製品などに含まれており、構造が複雑なため、消化にも手間がかかります。タンパク質は、まず胃液に含まれるペプシンという消化酵素によって大まかに切断され、アミノ酸が10~50個くらいつながったポリペプチドになります。その後、十二指腸では、膵液のトリプシンやキモトリプシンなどの消化酵素によってアミノ酸が3つくらいつながったものまで消化されます。さらに小腸では、アミノペプチダーゼという消化酵素によって、アミノ酸が2つつながったジペプチドもしくは単体のアミノ酸にまで分解されます(図2, 青)。

図2. 三大栄養素の消化

糖質、脂質、タンパク質は、唾液や胃液、胆汁、膵液、腸液などの消化酵素を含む消化液によって消化され、単糖類、脂肪酸、グリセロール、ジペプチド、アミノ酸になる。消化されて小さな分子になると、小腸から吸収される。