文化講座

私たちの身体と栄養(8)循環器系:リンパ管

2024年9月からは「私たちの身体と栄養」というテーマを取り上げています。私たちの身体には、心臓や肝臓、筋肉などのさまざまな臓器があり、臓器を作るための細胞が存在します。臓器や細胞は、協調してはたらき、私たちの生命や健康を維持するために機能しています。また、私たちが食べたものは、消化吸収された後、全身に運ばれて細胞や臓器がはたらくためのエネルギーとなります。本シリーズでは、身体の仕組みと栄養との関連について、解説していきます。これまでに血液を循環させるための血管と心臓について解説しました。今月は、第二の循環系とも言えるリンパ系について学びましょう。

【リンパ系について】

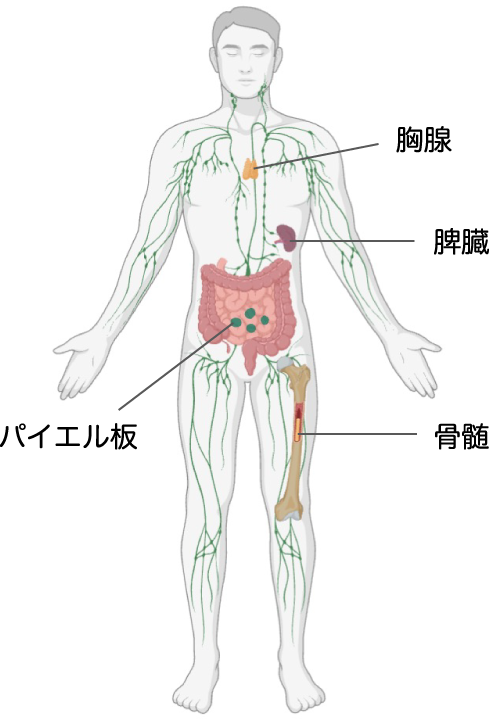

リンパ系は、リンパ管、リンパ節、リンパ組織から成ります。リンパ節、リンパ組織には、リンパ球をはじめとする免疫細胞が存在しており、細菌やウイルスなどの外来異物から私たちの体を守ってくれています(図1)。

リンパ液は、元々は血液の液体成分である血漿です。全身の組織では、毛細血管から血漿の一部が組織液(または間質液)としてにじみ出てきます。組織液は、常に少しずつ血管からしみ出ていて、その大部分は毛細血管に再吸収され、静脈に戻りますが、残りはリンパ管に回収され、リンパ液となり、体を循環した後、最終的に静脈に戻されます。

血液の循環は心臓というポンプを利用するのに対し、リンパ系にはポンプがありません。リンパ管の内側には逆流を防ぐための弁がついていることに加え、骨格筋の収縮による圧力によって、リンパ液が一定方向に流動し、循環する仕組みになっています。「リンパマッサージでむくみを取る」という考えは、運動などによる骨格筋の圧力に加えて、リンパ液の流れを良くして循環を促すという点で、理に適っていると言えるでしょう。

リンパ系には、リンパ管だけでなく、リンパ節やリンパ組織が含まれます。これらは、いずれも免疫細胞が集合する場所であり、役割に応じて、一次、二次リンパ組織に分けられます(図1)。

(一次リンパ組織)

一次リンパ組織である胸腺と骨髄は、免疫細胞が作られ、成熟する場所です。免疫細胞のひとつであるT細胞は、胸腺(Thymus)で分化・成熟して血中や末梢組織に移行することから、Thymusの頭文字Tをとって名付けられました。また、T細胞と同じリンパ球の一種であるB細胞は、抗体産生を担う重要な細胞であり、骨髄(Bone marrow)で産生され、骨髄内で分化・成熟することから、Bone marrowの頭文字をとってB細胞と呼ばれます。

(二次リンパ組織)

リンパ節や脾臓、パイエル板などの二次リンパ組織では、免疫細胞が集合し、外来異物や病原体の感染に応じて免疫応答が効率良く行われており、異物を排除するために欠かせない組織です。

図1. 全身のリンパ管、リンパ節とリンパ組織

リンパ系は、リンパ管、リンパ節、リンパ組織から成る。

全身に張り巡らされたリンパ管には、要所要所にリンパ節が存在し、外来異物を除去している。このほか、一次リンパ組織である骨髄や胸腺では、B細胞やT細胞などのリンパ球が作られる。また、リンパ節や脾臓、パイエル板などの二次リンパ組織では、免疫細胞が働く。

【リンパ系の役割】

(リンパ液の循環)

リンパ液は、血管外に出て血管に戻れなかった組織液ですが、リンパ管を通じて最終的に静脈に戻されます。リンパ液には、タンパク質やミネラルなどの栄養素も含まれ、組織への栄養補給を行なっています。

(脂質の輸送)

小腸から吸収された栄養素は、ほとんどが肝門脈を通って肝臓に運ばれますが、脂質は小腸から吸収されると、血管ではなく、リンパ管に吸収されます。その後、リンパ液と共に胸管を通って静脈まで運ばれ、血液を循環しながら、肝臓や脂肪細胞に運ばれていくことになります。

(免疫応答)

胸腺や骨髄のようにリンパ球が作られるところを一次リンパ組織、リンパ節や脾臓のように免疫細胞が働くところを二次リンパ組織と言います。また近年、慢性炎症に伴って、後天的かつ異所性(本来リンパ組織ではない場所)にリンパ組織のような構造が形成される場合があることが発見されており、三次リンパ組織と呼ばれています。三次リンパ組織は、病態の悪化や改善に関わることが明らかにされつつあり、病態によってその意義が異なることが示唆されています。ここでは、一般的な免疫応答の場である二次リンパ組織について、より詳しく取り上げます。

二次リンパ組織には、外来異物を抗原として取り込むための樹状細胞、異物の情報を抗原提示という形で情報提供する相手のT細胞、T細胞によって活性化されるB細胞などが存在し、異物の濾過装置としての役割を果たしています(第33回「免疫力を高める」参照)。外来異物がどこに存在するかにより、作用する二次リンパ組織が異なります。すなわち、リンパ液に存在している場合には、リンパ間の途中にあるリンパ節で捕捉されます。また、血液に流入した異物は脾臓で、腸管に存在する異物は、腸に存在するパイエル板というリンパ組織で捕捉されます。

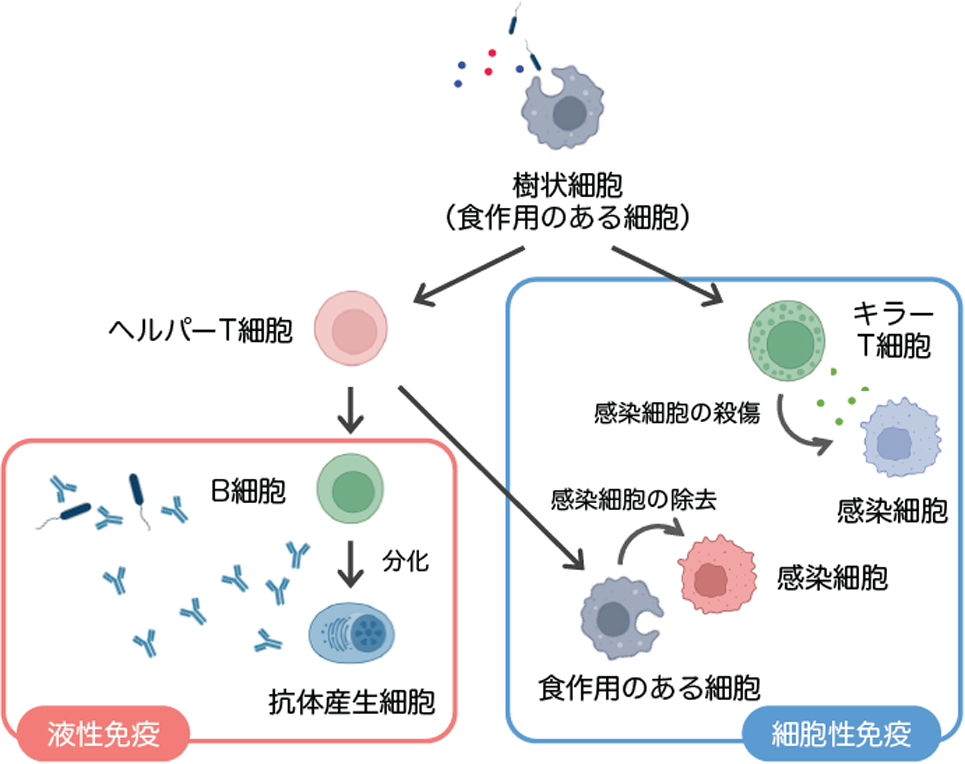

樹状細胞などの異物を食べる能力(食作用)のある免疫細胞によって異物が捉えられると、分解され、その一部は抗原提示という形でT細胞に情報提示されます。T細胞は、ヘルパーT細胞とキラーT細胞の2種類に大別されます。前者ヘルパーT細胞は、樹状細胞からの抗原提示を受けて活性化すると、抗原特異的に攻撃できる抗体を産生するB細胞を活性化し、抗体を作らせます。またそれと同時に、病原体を食べた細胞を活性化させて、その病原体に対する免疫反応を増強させます。一方、後者キラーT細胞は、抗原提示を受けて活性化されると、病原体に感染した細胞を探して殺傷する役割を果たしています(図2)。

抗体産生を介した免疫応答を「液性免疫」、ヘルパーT細胞による食作用のある細胞の活性化や、キラーT細胞による細胞障害による免疫応答を「細胞性免疫」と呼び(図2)、両者の作用により、効率良く異物の除外が行われます。

図2. 免疫応答:液性免疫と細胞性免疫

リンパ節、脾臓、パイエル板などの二次リンパ組織では、主に樹状細胞、T細胞、B細胞が異物の除去に関わっている。抗体産生を介した免疫応答を液性免疫、食作用や細胞障害による免疫応答を細胞性免疫と呼び、両者の作用により効率良く異物が除去される。