文化講座

私たちの身体と栄養(14)神経系:脳

2024年9月からは「私たちの身体と栄養」というテーマを取り上げています。私たちの身体には、心臓や肝臓、筋肉などのさまざまな臓器があり、臓器を作るための細胞が存在します。臓器や細胞は、協調してはたらき、私たちの生命や健康を維持するために機能しています。また、私たちが食べたものは、消化吸収された後、全身に運ばれて細胞や臓器がはたらくためのエネルギーとなります。本シリーズでは、身体の仕組みと栄養との関連について、解説していきます。今回は、思考や感情、運動、自律神経などを統合的に調節する「脳」について取り上げます。

【脳について】

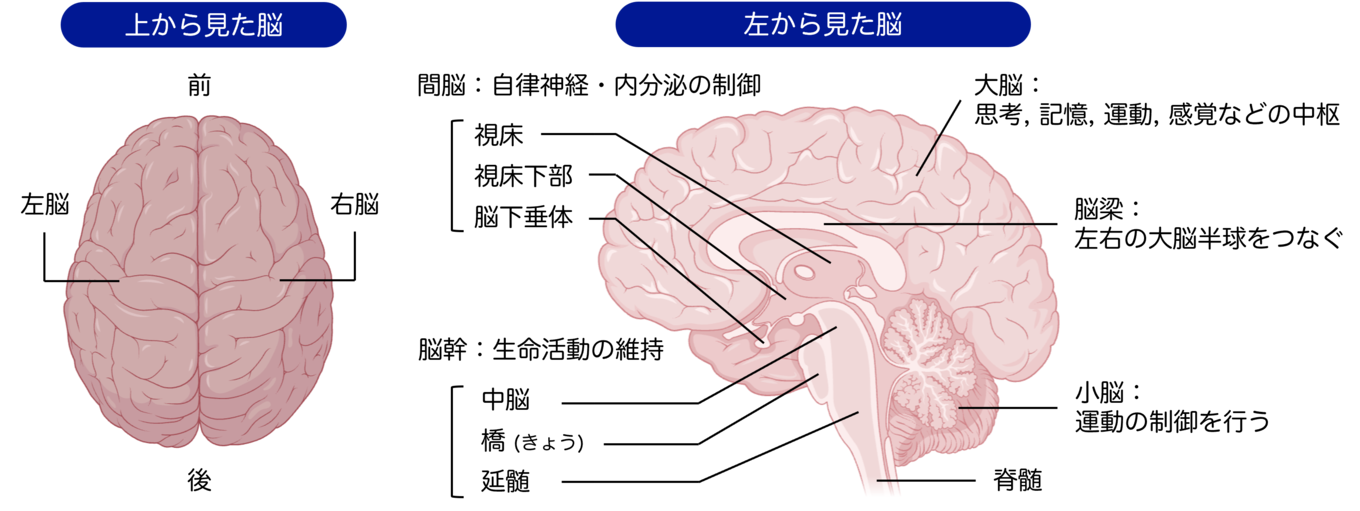

脳は、全身の司令塔として情報を処理し、身体のさまざまな機能を調節しています。脳の80%を占める大脳、頭の後ろ下方にある小脳、脳の中心にあり左右の大脳半球の間に位置する間脳、脊髄へとつながる脳幹に大きく分けられます。間脳は視床、視床下部、脳下垂体、脳幹は中脳、橋(きょう)、延髄で構成されます(図1)。

成人の脳は、体重の2%程度しかないものの、総基礎代謝量(心臓を動かす、呼吸をするなどの生きていくために最低限必要とされるエネルギー量)の約20%を消費すると考えられています。

図1. 脳の全体像

脳は、全身の司令塔として情報を処理し、身体のさまざまな機能を調節する。大脳、小脳、間脳、脳幹に大きく分けられ、間脳は視床、視床下部、脳下垂体、脳幹は中脳、橋、延髄で構成される。

【大脳の構造と役割】

大脳は左右の大脳半球に分かれており、表面には大きなシワがよっています。断面を見ると、表面には灰白質と呼ばれる色の濃い層があり、その内側は白質と呼ばれる白い部分があります。灰白質には、情報伝達を司るニューロン(神経細胞)がたくさん存在しており、その中でも大脳の表面の部分を大脳皮質といいます。

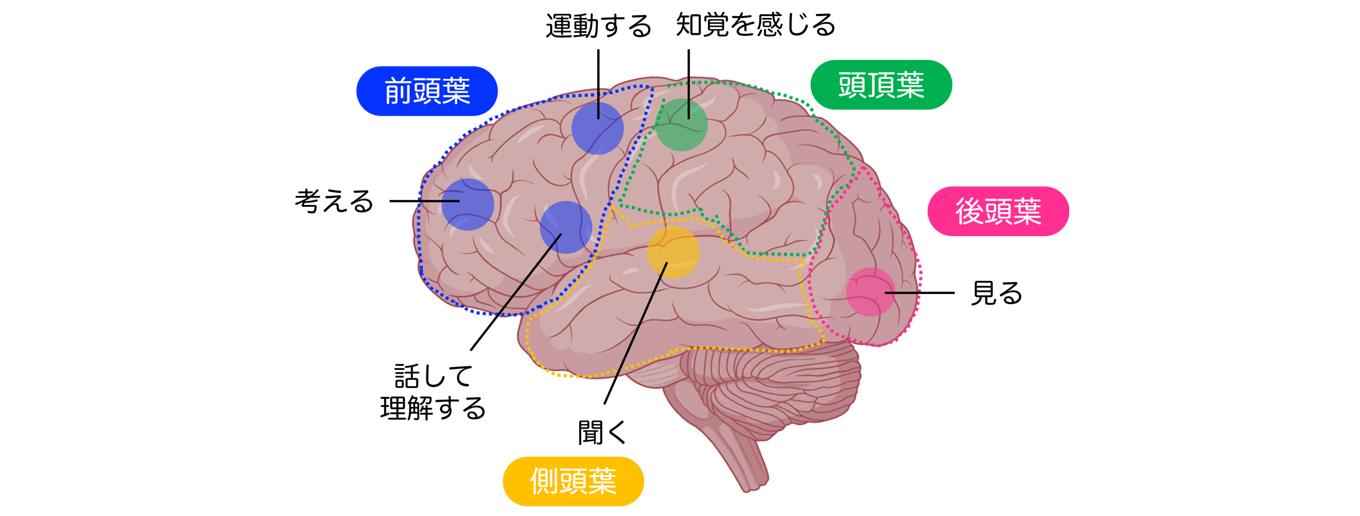

大脳皮質は、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉に分かれ、領域によって、思考、記憶、判断、感情、感覚、運動などの異なる処理を行っています(図2)。

- 前頭葉:身体を動かすこと、思考、判断

- 側頭葉:記憶、聴覚

- 頭頂葉:感覚、知覚

- 後頭葉:視覚

図2. 大脳皮質の機能

大脳皮質は、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉に分かれ、それぞれ異なる機能を司る。

大脳皮質のさらに内側には、大脳辺縁系という部分があります。海馬、扁桃体、帯状回などを含み、食欲、性欲、睡眠欲などの本能や、快・不快、恐怖、怒りなどの情動の機能に深く関わっています。特に、海馬は短期記憶の保持と長期記憶の定着に関わり、扁桃体は海馬からの情報を受けて好き・嫌いや快・不快を判断することに関わっています。

【小脳の構造と役割】

小脳の構造は大腸と似ていて、小脳皮質と白質からなっています。小脳は、大脳の1/10程度の大きさであるものの、ニューロンの数は圧倒的に多く、膨大な数のニューロンを格納するために、小脳表面のシワは大脳のシワよりも細かくなっています。

小脳は運動の制御において重要な役割を果たしています。大脳皮質から運動の情報が発信されると、その情報を受けて骨格筋が収縮し、身体を動かします。骨格筋の収縮は、骨格筋そのものやそれを支える腱や関節によってモニターされており、実際にどんな動きをしたかという情報が脳に伝わります。小脳は、大脳皮質からの情報と、その結果起きた運動の様子を比較し、運動にズレがある際には、骨格筋の緊張の度合いを微調整し、望ましい姿勢や動きになるように補正します。小脳による身体の動きの微調整・補正は、小脳に記憶されるため、最初はバランスを崩してうまく乗れなかった自転車に乗れるようになったりするのです。

逆に、小脳の機能が低下すると、バランス障害により歩行や運動ができなくなったり、細かいものを箸でつまめなかったり、字を書くのが困難になったり、ろれつが回らず言葉が不明瞭になったりします。

【間脳・脳幹の役割】

間脳は、視床、視床下部、脳下垂体から構成されます(図1)。視床は、視覚、聴覚、皮膚感覚などを大脳へ伝える役割を担っています。視床下部には、たくさんの神経核(ニューロンのかたまり)が存在しており、自律神経系や内分泌系の中枢として働いています。また、脳下垂体は、全身のさまざまなホルモンの分泌を調節する司令塔として重要な役割を果たしています。

脳幹は、中脳、橋(きょう)、延髄で構成されます(図1)。中脳は、視覚や聴覚による反射、眼球運動、歩行リズムの調整などを行なっています。橋は、顔面神経や三叉神経などの脳神経が出入りし、顔の動きや平衡感覚などを制御しています。延髄は、呼吸器や消化器の働きを制御する中枢であり、延髄が傷害されると呼吸停止により生命が失われるほど、重要な場所です。

【脳の病気】

(脳血管疾患)

脳血管疾患は、脳卒中とも呼ばれ、脳の血管が詰まる「脳梗塞」、血管が破れる「脳出血」、動脈瘤(動脈の一部がこぶのように膨らむ状態)が破裂する「くも膜下出血」により、脳の機能が傷害される病気の総称です。

2024年の厚生労働省・人口動態統計によると、全死亡者に占める脳血管疾患による死亡者数は6.4%を占め、日本人の死因の第4位です。突然の麻痺、言語障害、強い頭痛が特徴で、生活習慣病(高血圧・糖尿病・高脂血症)がリスク因子となっています。

(神経変性疾患)

脳や脊髄にあるニューロンの一部が障害を受け、徐々に失われることで、認知機能の低下や運動障害を引き起こす進行性の病気の総称です。認知機能が傷害されるアルツハイマー病やレビー小体型認知症、運動機能が傷害されるパーキンソン病、筋力が低下する筋萎縮性側索硬化症(ALS)などがあります。

原因は十分に明らかにされていませんが、病巣に異常なタンパク質が蓄積することがわかってきています。例えば、アルツハイマー病ではアミロイド・ベータ、パーキンソン病ではアルファ・シヌクレイン、ALSではTDP-43というタンパク質が蓄積することによってニューロンが死んでしまうということが明らかになってきています。