文化講座

私たちの身体と栄養(4)脂肪組織

2024年9月からは「私たちの身体と栄養」というテーマを取り上げています。私たちの身体には、心臓や肝臓、筋肉などのさまざまな臓器があり、臓器を作るための細胞が存在します。臓器や細胞は、協調してはたらき、私たちの生命や健康を維持するために機能しています。また、私たちが食べたものは、消化吸収された後、全身に運ばれて細胞や臓器がはたらくためのエネルギーとなります。本シリーズでは、身体の仕組みと栄養との関連について、解説していきます。今月は、私たちの脂肪組織を取り上げます。

【脂肪組織について】

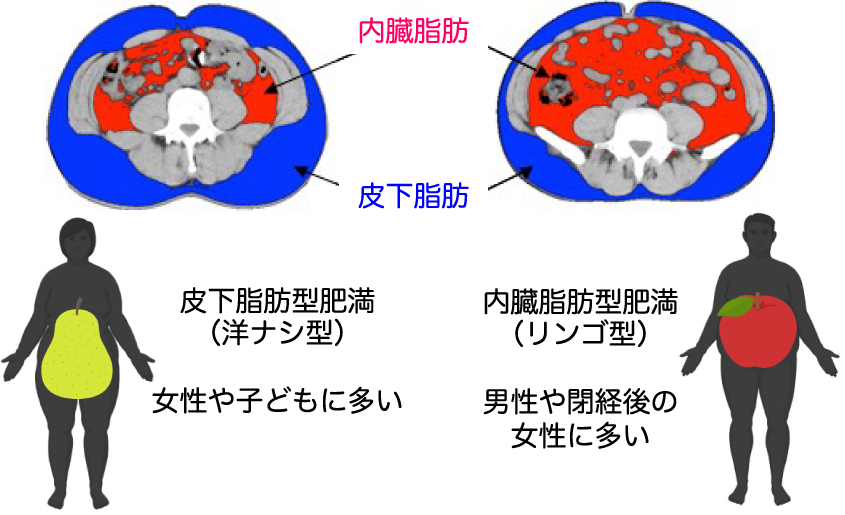

脂肪組織は、皮下に存在する皮下脂肪と、内臓周囲に存在する内臓脂肪に大きく分類されます(図1)。皮下脂肪は、二の腕や下腹部や腰回り、お尻の周りなどに存在しており、皮膚を下方から支えて、外部からの刺激や衝撃を和らげるクッションの役割を果たしています。一方、内臓脂肪は、小腸や大腸などの内臓の周りに付く脂肪組織で、本来の存在量は多くありません。

過食や運動不足によって体内のエネルギーが過多の状態になると、エネルギーは脂肪として体内に貯蔵されることになり、肥満を招きます。皮下脂肪に脂肪が蓄積された状態を「皮下脂肪型(洋ナシ型)肥満」、内臓脂肪に脂肪が蓄積された状態を「内臓脂肪型(リンゴ型)肥満」と言い、前者は女性や子どもに多く、後者は男性や閉経後の女性に多い傾向があります(図1)。

図1. 脂肪組織の種類と存在部位

皮下脂肪は二の腕や下腹部や腰回り、お尻の周りなどに存在し、その過剰な蓄積は皮下脂肪型(洋ナシ型)肥満を招く。一方、内臓脂肪は小腸や大腸などの内臓の周りに付く脂肪組織で、蓄積量が多くなると内臓脂肪型(リンゴ型)肥満を招く。前者は女性や子どもに多く、後者は男性や閉経後の女性に多い傾向がある。

(白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞)

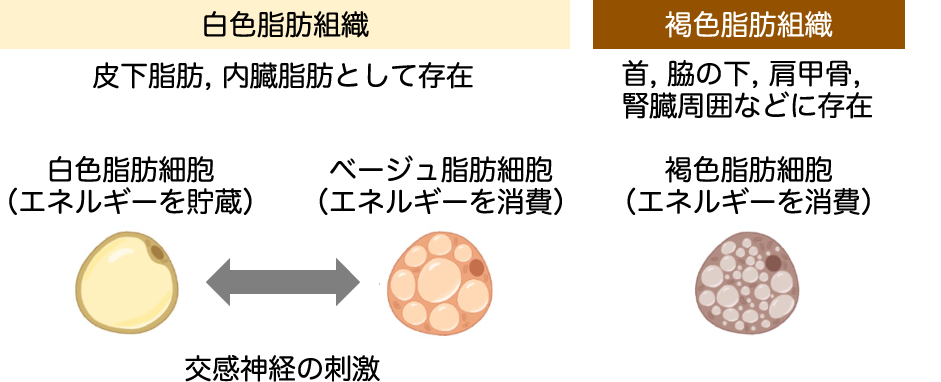

皮下脂肪や内臓脂肪として存在する脂肪は、白い色をしているため白色脂肪組織と呼ばれ、これを構成する細胞を白色脂肪細胞と言います。白色脂肪細胞は、余剰のエネルギーを中性脂肪として蓄えていますが、脂肪滴という中性脂肪の油滴は、大きなひとつの塊(単房性)として存在しており、必要に応じて全身にエネルギー供給を行います。一方、私たち哺乳動物には、褐色をした褐色脂肪組織という特殊な脂肪組織が存在します。褐色脂肪は、首や脇の下、肩甲骨、腎臓の周囲などの限られた部位にのみ存在します。また、白色脂肪細胞とは異なり、褐色脂肪細胞は小さな油滴をいくつも細胞内に有し(多房性)、エネルギーを消費して熱を産生する役割を果たします。脂肪組織の色が異なるのは、構成している脂肪細胞のタイプが異なるからであり、白色脂肪細胞は細胞質に中性脂肪を蓄積しているために細胞内小器官がほとんど見えない状態になっていて白く見えるのに対し、褐色脂肪細胞は熱産生を行うための小器官であるミトコンドリアを多く有しているため、茶色に見えます(図2)。

新生児は筋肉が十分に発達しておらず、熱を産生できないため、褐色脂肪組織を利用して熱産生を行なっています。また褐色脂肪組織は、マウスやハムスターなどに存在することが古くから知られており、冬眠からの覚醒時や、寒冷環境での体温維持にも重要な役割を果たしています。

図2. 脂肪細胞の種類と役割

白色脂肪細胞は、エネルギーを貯蔵する。褐色脂肪細胞は、ミトコンドリアを多く有し、褐色に見える細胞で、エネルギーを消費し、熱を産生する役割を果たしている。交感神経の持続的な刺激により、白色脂肪組織の中に褐色脂肪細胞様のベージュ脂肪細胞を誘導することができる。

(ベージュ脂肪細胞)

白色脂肪細胞であっても、寒冷刺激などによって持続的に交感神経が刺激されることにより、褐色脂肪細胞様の細胞が誘導されます。この細胞はベージュ脂肪細胞と呼ばれ、白色脂肪細胞由来であるものの、褐色脂肪組織のようにミトコンドリアの数が増え、脂肪滴が多房性になるためにベージュ色に変容するだけでなく、エネルギー貯蔵型からエネルギー消費型へと性質も変化します。このことから、ベージュ脂肪細胞がどのように誘導されるのか、またベージュ化を促進するような食品や薬品についての研究が活発に行われています。

【脂肪組織の役割】

前述のように脂肪組織は、エネルギー貯蔵の場であり、蓄えておいたエネルギーを燃やすことによって熱を生み出すこともできます。さらに近年、さまざまなホルモンを産生する内分泌臓器としても注目を集めています。

① エネルギーの貯蔵

私たちが食事から摂取する栄養素は、小腸から吸収されて肝臓に運ばれると、肝臓から全身に運ばれて体を動かすエネルギーとなります。食事中からの摂取エネルギーが多く、日々の生活や運動で消費できないものは、中性脂肪となって脂肪組織に蓄積されます。

② 熱産生/体温維持

飢餓状態に置かれた場合や、栄養素を十分に摂取できない場合には、脂肪組織に蓄積された中性脂肪を分解し、脂肪酸の形でさまざまな臓器に供給され、エネルギー源として利用されます。糖と比較すると、脂肪酸から作られるエネルギー量は多いため、効率の良いエネルギー源であると言えます。脂肪酸を燃焼することによって、エネルギー(熱)を産生することは、体温の維持にも重要な役割を果たしています。

③ ホルモン産生

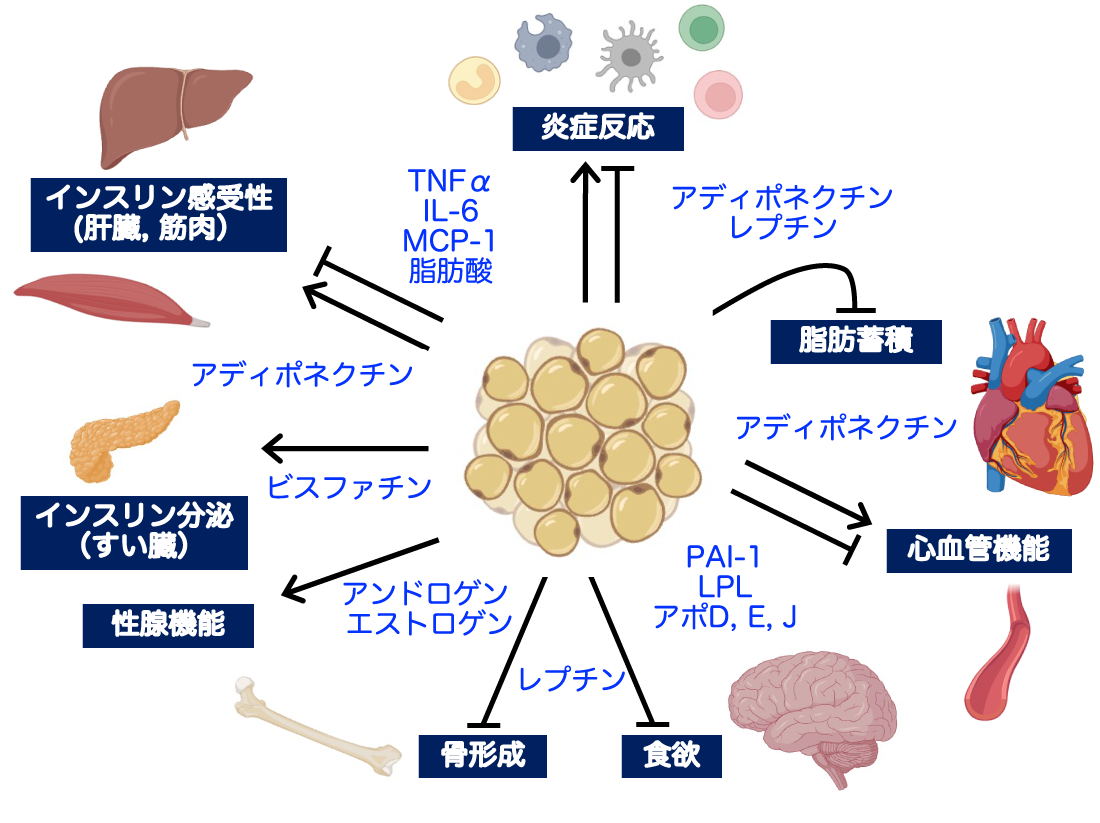

皮下や内臓周囲に存在する脂肪組織は、悪者であるという印象が強いですが、生理的な範囲で存在する脂肪組織は、エネルギー蓄積だけでなく、創傷治癒や臓器の機能維持など、多彩な生理機能を有します。その生理機能を支えるのが、脂肪組織から産生・分泌されるホルモンです(図3. 青字が産生されるホルモン)。脂肪細胞(adipocytes: アディポサイト)から産生されるサイトカインという意味で、アディポサイトカインと呼ばれます。レプチンは、1995年にアディポサイトカインとして初めて発見されました。レプチンは脂肪細胞から分泌され、視床下部の満腹中枢に作用して食欲を抑える働きがあります。またその後の研究により、レプチンが骨形成を抑制することも報告されています。アディポネクチンは、1996年に大阪大学の研究者によって発見されたアディポサイトカインで、インスリンの感受性を亢進する作用や、心血管機能を維持し、動脈硬化を防ぐ作用などがあります。アディポネクチンは、脂肪細胞に中性脂肪が蓄積されるとその産生量が少なくなることも知られています。

図3. アディポサイトカインの種類と機能

脂肪細胞から分泌されるホルモン(サイトカイン)を総称してアディポサイトカインという。多種多様なアディポサイトカインが分泌され、健康維持に寄与している。肥満に伴い、アディポサイトカインの産生・分泌バランスが破綻することにより、糖尿病や高脂血症などの代謝性疾患がもたらされる。

【内臓脂肪型肥満を起点とする病気の発症】

肥満に伴い、脂肪細胞に中性脂肪が蓄積すると、前述のアディポサイトカインの産生・分泌のバランスが破綻します。結果として、TNFαやIL-6、MCP-1などの炎症誘導性のアディポサイトカインが増加し、脂肪組織の中で炎症が起こっているような状態となり、さまざまな免疫細胞を呼び寄せてくることとなります。肥満に伴う脂肪組織の炎症性変化は、皮下脂肪よりも内臓脂肪で顕著に起こることから、内臓脂肪型肥満が良くないと考えられており、メタボリックシンドロームの根本的な原因と考えられています(第4回「いまさら聞けないメタボリックシンドローム」参照)。

内臓脂肪型肥満によりもたらされるメタボリックシンドロームは、糖尿病や動脈硬化症、慢性腎臓病、心筋梗塞、脳卒中、認知症など、ドミノ倒しのように病気が発症するリスクがあることから、メタボリックドミノとも呼ばれており、内臓脂肪型肥満を予防するよう推奨されています。

【健康な脂肪組織のために】

脂肪組織を健康に保つためには、過剰に中性脂肪が蓄積しないよう、適切な食事量を維持することが重要です。食事中の脂肪の量だけを気にするのではなく、中性脂肪は糖質からも作られるため、糖質の過剰摂取も好ましくありません。摂取エネルギーに占める炭水化物、タンパク質、脂質の割合は、50~65%、13~20%、20~30%が理想です(栄養と代謝 (1)「栄養と代謝の概論」参照)。この割合を維持したまま、食べすぎないように気をつけましょう。