文化講座

私たちの身体と栄養(7)循環器系:心臓

2024年9月からは「私たちの身体と栄養」というテーマを取り上げています。私たちの身体には、心臓や肝臓、筋肉などのさまざまな臓器があり、臓器を作るための細胞が存在します。臓器や細胞は、協調してはたらき、私たちの生命や健康を維持するために機能しています。また、私たちが食べたものは、消化吸収された後、全身に運ばれて細胞や臓器がはたらくためのエネルギーとなります。本シリーズでは、身体の仕組みと栄養との関連について、解説していきます。先月は、循環器系はとして血管を取り上げました。今月は、血液を全身に送り出すためのポンプである心臓について学びましょう。

【心臓について】

心臓は、胸のほぼ中央、少し左寄りに位置しています。肋骨の後ろにあり、ヒトの握りこぶしほどの大きさで、200~300gほどの重さです。

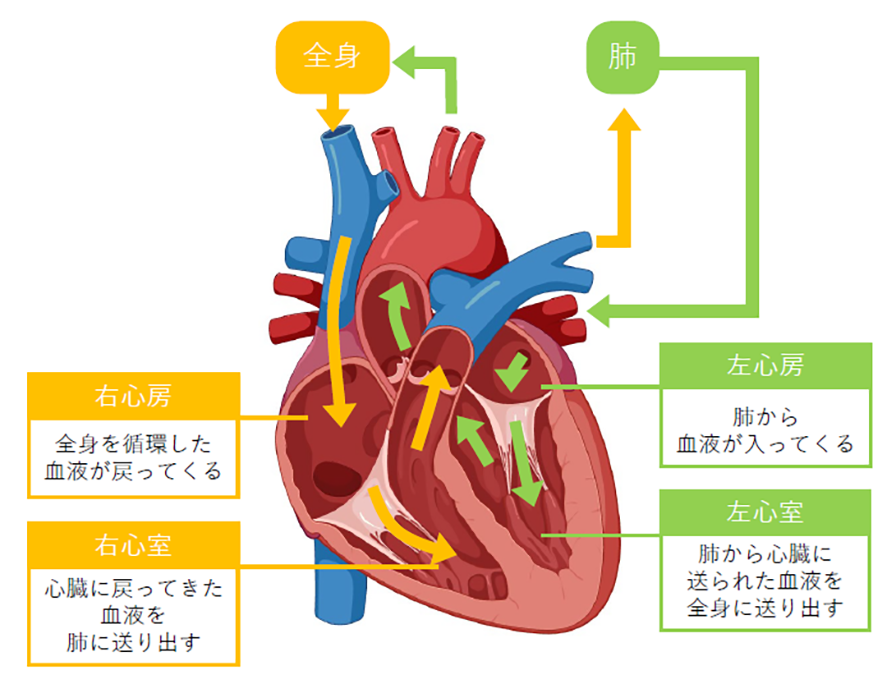

心臓の内部は4つの部屋に分かれています。左側上部の左心房と下部の左心室、右側上部の右心房と下部の右心室です(図1)。左心房と左心室は、肺から心臓に戻ってきた血液を全身に送り出す役割を、右心房と右心室は、全身から心臓に戻ってきた血液を肺に送り出す役割を果たしています。

図1. 心臓の構造

心臓は、左心房、左心室、右心房、右心室の4つの区画から成り立つ。左心房と左心室は、肺から心臓に戻ってきた血液を全身に送り出す役割を、右心房と右心室は、全身から心臓に戻ってきた血液を肺に送り出す役割を果たしている。

【心臓の役割】

(血液を送り出すポンプ)

心臓は、血液を全身に送り出すためのポンプとして重要な役割を果たしており、横紋筋の一種である心筋細胞から作られています。横紋筋には、自分の意思で動かせる随意筋と、自分の意思では動かせない不随意筋がありますが、心筋は不随意筋です(「私たちの身体と栄養(3)筋肉」参照)。この心筋は、電気刺激を発生させ、信号として素早く伝えることによって、律動的に収縮し、ポンプとして機能しています。

健康な心臓では、1分間に60~100回程度の規則的な収縮を繰り返しています。この1分間に心臓が拍動する回数を心拍数と言い、加齢に伴ってその最大数は少なくなっていく傾向にあります。

心臓が休まず収縮を繰り返すためには、十分な酸素と栄養素が必要です。それらを供給し続けているのは、心臓の表面を取り巻いている冠状動脈という血管です。冠状動脈は、その他の動脈とは構造が異なっており、どこかが詰まると、その先への血液の供給が途絶えてしまいます。

(体循環と肺循環)

血液が体を巡る経路は、体循環(大循環)と肺循環(小循環)に分けられます。体循環と肺循環は心臓でつながっていて、体循環を介して心臓に戻った血液は、次に肺循環を、肺循環を介して心臓に戻った血液は、体循環を巡るようになっています(図1)。

体循環は、心臓から全身に酸素や栄養を送り届け、全身からは老廃物などを回収してくる経路で、左心室 → 動脈 → 細動脈 → 毛細血管 → 細静脈 → 静脈 → 右心房の順に循環します。体循環の血液は、平常時には13~15%ほどが脳に、15~20%程度が骨格筋に配分されます。運動時には骨格筋への配分が80%にもなり、体の状況によって大きく変化します。また体循環では、血液は30秒から1分程度で体を一周しています。

肺循環は心臓に戻ってきた血液を肺に送り、肺で酸素を取り込み、二酸化炭素を排出するための経路で、左心室 → 肺動脈 → 肺 → 肺静脈 → 左心房の順に循環します。右心室から出て、左心房に戻ってくるまでにかかる時間は平常時で5秒前後とされます。

【血圧と心拍数の調節】

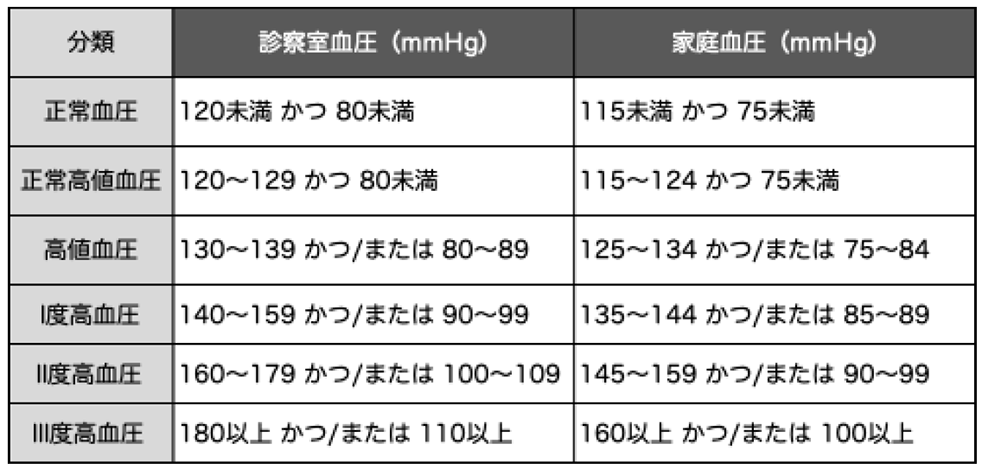

血圧とは、心臓の収縮によって心臓から送り出された血液が、血管の壁を押す圧力のことで、その圧力には強弱があります。最も圧力がかかったときの血圧を収縮期血圧といい、最も圧力がかからないとき、すなわち、心臓が血液を溜め込み、拡張しているときの血圧を拡張期血圧といいます。正常血圧は、診察室で測定する場合と家庭で測定する場合で若干異なり、収縮期(いわゆる「上」)は、診察室血圧が140mmHg未満、家庭血圧が135mmHg未満、拡張期(いわゆる「下」)は、診察室血圧が90mmHg未満、家庭血圧が85mmHg未満です(表1)。収縮期か拡張期のいずれか、あるいは両方が正常値を上回ると、高血圧が疑われます。

表1. 成人における血圧値の分類と高血圧の診断基準

日本高血圧学会が発行している「高血圧治療ガイドライン2019」に基づき作成した。

心臓が1回の収縮によって送り出す血液の量を1回拍出量といい、成人の場合で約70ml、1分間の心拍数が70回であるとすると、心拍出量は70ml × 70回 = 4900 ml(約5L)に及びます。

緊張しているときや、興奮しているときには、交換神経のはたらきによって心臓の収縮力や心拍数が増え、心拍出量も増えます。また、運動時には、骨格筋による酸素やエネルギーの需要が大きくなるために、心拍出量が多くなります。逆に、リラックスしている時には、副交感神経のはたらきによって心拍数が低下し、心拍出量も減少します。

血圧は、このような心拍出量と、血液の詰まりなどによって生じる血液の流れにくさ、循環している血液の量によって調節されます。例えば、心拍数の低下によって心拍出量が減少したときや、細動脈が拡張して血管の抵抗性が低下したとき、出血などで循環血液量が減少したときには血圧が低下します。逆に、興奮して心拍数が増加しているときや、血管が詰まって抵抗性が高まっているとき、尿として捨てる水分量が減少したり、塩分を摂取しすぎて体が浮腫むようなときには循環血液量が増加し、血圧が上昇することになります。また、血圧調節には、腎臓も重要な役割を果たしています。