文化講座

私たちの身体と栄養(6)循環器系:血管

2024年9月からは「私たちの身体と栄養」というテーマを取り上げています。私たちの身体には、心臓や肝臓、筋肉などのさまざまな臓器があり、臓器を作るための細胞が存在します。臓器や細胞は、協調してはたらき、私たちの生命や健康を維持するために機能しています。また、私たちが食べたものは、消化吸収された後、全身に運ばれて細胞や臓器がはたらくためのエネルギーとなります。本シリーズでは、身体の仕組みと栄養との関連について、解説していきます。今月からの数回では、循環器系を取り上げます。循環器とは、血液やリンパ液などの体液を全身に循環させるための器官のことで、心臓と血管(動脈、静脈、毛細血管)とリンパ管で構成されています。今月は、血液が流れる管である血管について学びます。

【血管について】

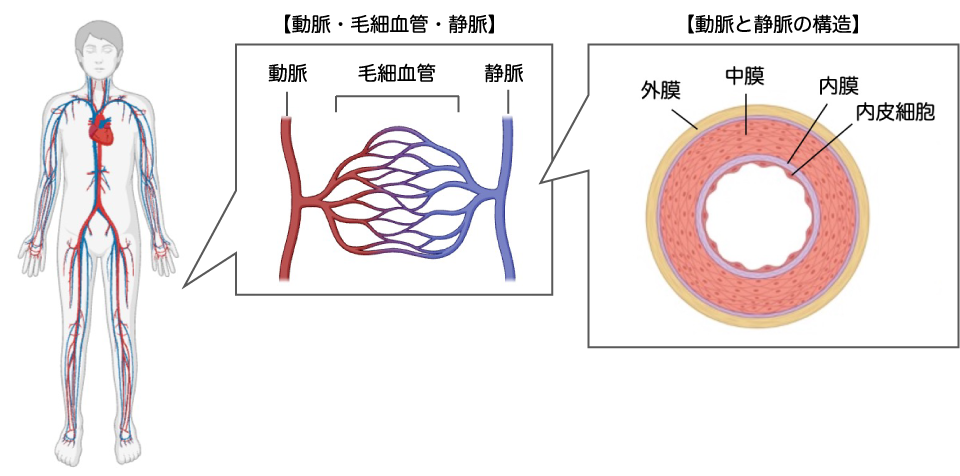

血管は、血液を全身の各所に送るための通路となる管であり、酸素や栄養素、老廃物、水分を運びます。ポンプである心臓から全身へ送り出すための血管が動脈、全身から心臓へ戻すための血管が静脈、動脈と静脈との間をつなぐ血管が毛細血管です。全身に張り巡らされている血管は、毛細血管も入れると全長約10万kmで、地球を2周半するほどの長さにもなるとされています(図1)。

図1. 血管の構造

血管は、動脈(赤)、静脈(青)と毛細血管から成り立つ。さらに、動脈と毛細血管の間を細動脈、静脈と毛細血管の間を細静脈と呼ぶ。血管の壁は、内皮細胞と結合組織から成る内膜、平滑筋と弾性線維から成る中膜、最も外側の外膜という3層構造をとっている。さらに、静脈には血液の逆流を防ぐための静脈弁がついている。

(動脈)

動脈は、心臓から送り出された血液が流れる血管で、全身に酸素や栄養を送り届けています。動脈は、弾力性に富んでいるため、柔軟に広がったり縮まったりすることができ、心臓から勢いよく押し出された血液による圧力に耐えられるようになっています。

(静脈)

静脈は、体全体から心臓に血液を戻すための血管です。二酸化炭素を回収した血液が流れています。静脈は、毛細血管のあとに続く血管であるため、動脈のような勢いはなく、静脈内の血圧は低いです。そのため、動脈と比較して静脈の壁は薄く、弾力性もあまりありません。

動脈と異なり、静脈の血液の流れは緩やかであるため、上半身の血液は重力の助けを借りて心臓に戻ることができますが、下半身からの血液は重力に逆らって流れる必要があります。そこで、静脈の内側には、血液が逆流しないようにするための静脈弁がついています。

(毛細血管)

毛細血管は、直径5$301C10μm(1μmは1mmの1/1000)ほどの細い血管で、細動脈から組織を介して細静脈につなぐ構造をとっています。血液の赤い成分である赤血球は、7$301C8μmという大きさなので、赤血球がギリギリ通れるくらいの太さしかありません。毛細血管の壁には、平滑筋の層は存在しておらず、内皮細胞という細胞が1層に並び、その周囲を薄い基底膜という膜が覆っているだけの、薄い壁でできた血管といえます。

毛細血管は、血管の壁を通じて組織に酸素や栄養素を供給する一方、老廃物を受け取っています。また、血液と組織との間で酸素と二酸化炭素の交換も行っています。

(血液)

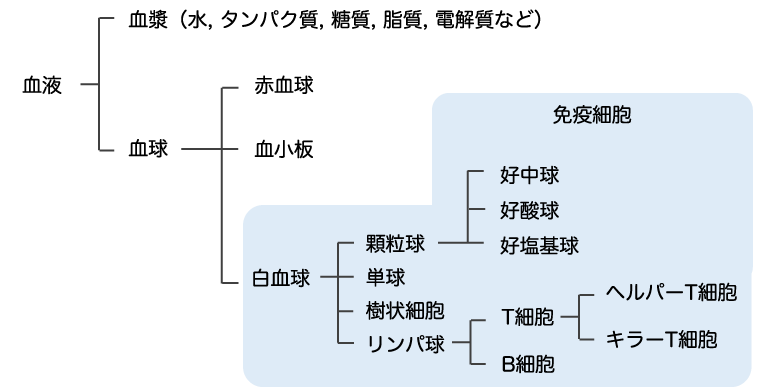

血液は、液体成分である血漿(けっしょう)と有形成分である血球から構成されます。血漿の9割は水分ですが、残りには、アルブミンや免疫グロブリン(抗体)、血液凝固因子などのタンパク質が含まれます。また、電解質、糖質や脂質などの栄養素も含まれます。血球には、赤血球、白血球、血小板が含まれます。赤血球中のヘモグロビンが酸素と結合することにより、体中に酸素を運搬しています。白血球は、好中球や好酸球などの顆粒球、単球、マクロファージ、リンパ球(T細胞やB細胞など)に分類することができ、私たちの体を外来異物から守る「免疫」に関与しています。血小板は止血の役割を担っています(図2)。

図2. 血液の成分

血液は、血漿と血球から構成される。血漿には水、タンパク質、糖質、脂質、電解質などが含まれ、血球には赤血球、血小板、白血球が含まれる。

【血管・血液の役割】

血管は、その種類により役割が異なるだけでなく、中を流れる血液にも役割があります。

① 酸素・栄養素の供給

動脈は、心臓から全身に血液を送り出すことにより、酸素や栄養を全身に送り届けています。

② 二酸化炭素・老廃物の回収

静脈は、全身を巡った血液を心臓に戻す役割を担っており、二酸化炭素や老廃物を回収します。

③ 止血

血液に含まれる血小板により、出血が起こったときに血液を凝固させて止血します。 血小板が減少すると皮膚や粘膜から出血しやすくなり、多くなりすぎると、血のかたまりで血管が詰まる血栓症を起こしやすくなります。血液の液体成分に含まれる血液凝固因子は、血小板による一次止血に続いて、強固な止血栓を完成させる役割を担っています。一方、体内には、不要になった血栓を溶かす線溶作用が備わっているため、正常状態では、凝固と抗凝固、線溶がバランス良く保たれています。

④ 外来異物からの生体防御

血液の成分である白血球は、顆粒球や単球、リンパ球からなり、私たちの体を外来異物から守るための「免疫」に関わっています(図2)。特に顆粒球や単球は、異物を貪食し、殺菌作用により異物を除去する「自然免疫」の役割を担っています。また、リンパ球は、T細胞やB細胞など多彩な細胞集団を構成しており、マクロファージや樹状細胞といった、自然免疫系の細胞からの情報を受け取って、感染した細胞を傷害したり、抗体を産生したりして異物の除去を行います。このように、血管を流れる血液には外来異物からの生体防御の役割があります。

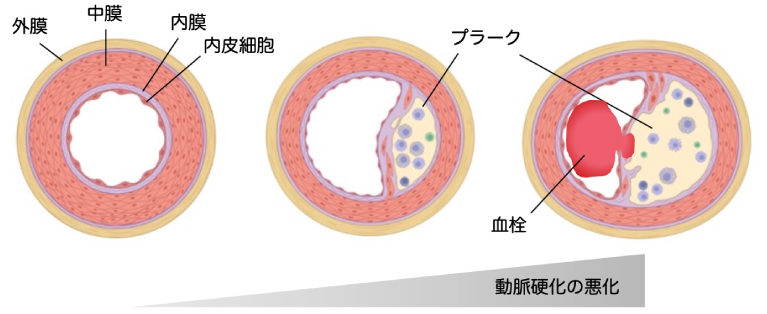

【動脈硬化と関連する病気】

動脈硬化とは、動脈が硬くなって弾力性が失われた状態のことを言います。動脈硬化が進行すると、血管壁にコレステロールや免疫細胞の死骸が塊になった「プラーク」を形成します。プラークが形成されると血管内が狭くなり、そこに血栓が生じることにより、血管が詰まりやすい状態になります(図3)。

プラークができると、全身の臓器に十分に酸素が行き渡らなくなるため、狭心症や脳虚血が起こります。また、プラークが破綻して血管内に血栓ができると、心筋梗塞や脳梗塞に至ることがあります。

図3. 動脈硬化の進展

血管壁にプラークが形成されると、血管内が狭くなる。プラークの破綻は、血栓の原因となり、狭心症や心筋梗塞などの動脈硬化性疾患を発症する可能性がある。

【健康な血管を支える栄養素】

日本動脈硬化学会は、動脈硬化の予防に役立つ食事として、日本食パターンの食事(The Japan Diet)を推奨しています。医師から動脈硬化のリスクが高いと言われたら、「The Japan Diet」を参考に、医師や管理栄養士と相談しながら食事療法に取り組みましょう(j-athero.org/jp/general/9_japandiet/)。

The Japan Dietには、以下のような特徴があります。

1)肉の脂身、動物脂、鶏卵、清涼飲料や、菓子などの砂糖や果糖を含む加工食品、アルコール飲料を控える

2)魚、大豆・大豆製品、緑黄色野菜を含めた野菜、海藻・きのこ・こんにゃくを積極的にとる

3)精製した穀類を減らして未精製穀物や雑穀・麦を増やす

4)甘味の少ない果物と乳製品を適度にとる

5)減塩して薄味にする