文化講座

第59回 老いるオイルと老いないオイル(10)MCTオイルとMCTダイエット

第50回から始まった新しいシリーズ「老いるオイルと老いないオイル」では、脂質について基礎から詳細に知り、ご自身の食生活にどう活かせるか、考えていきます。

シリーズ10回目は、MCTオイルを取り入れた「MCTダイエット」について解説をします。

【MCTオイル・MCTダイエットとは】

MCTとは、medium chain triglycerideの略であり、中鎖脂肪酸を含む脂質のことを指します。中鎖脂肪酸は、炭素を6~12個含む脂肪酸で、牛乳や乳製品、ココナッツオイル、パームオイル(特にパームの種から作られるパーム核油)などに含まれます(第52回「老いるオイルと老いないオイル(3)飽和脂肪酸」参照)。母乳にも含まれており、私たちが生まれた時から日常的に摂取している脂肪酸であると言えます。

MCTダイエットは1970年代に提唱された、MCTオイルを主な脂質源とした食事のことを言います。MCTオイルは、一般的な油脂に含まれる脂肪酸よりも炭素数が短く、エネルギーとして燃やしやすいため、体に脂肪として溜まりにくいという特徴があります。MCTダイエットは、従来、主にてんかんの治療に使われていますが、エネルギー消費が良いという特徴を活かして、肥満、糖尿病の食事療法やスポーツ時の栄養補給などにも用いられています。また、アルツハイマー病やがんの治療の可能性としても関心を集めています。

【MCTオイル(中鎖脂肪酸)がエネルギーに変換されやすい理由】

MCT(中鎖脂肪酸を含有する脂質)も、その他の脂質も、1gあたり9kcalと、カロリーは同じであるにもかかわらず、中鎖脂肪酸がエネルギーに変換されやすく、脂肪として溜まりにくいのが特徴です。その理由は、それぞれの代謝の特性にあります。

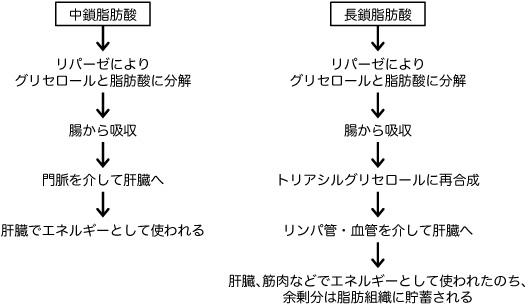

食品から摂取する脂質の主成分は、トリアシルグリセロールであり、1個のグリセロールに3個の脂肪酸が結合した形をとっています(第50回「老いるオイルと老いないオイル(1)私たちの健康に不可欠な脂質」参照)。食事中のトリアシルグリセロールは、リパーゼという脂質分解酵素によってグリセロールと脂肪酸に分解されます。脂肪酸が長鎖脂肪酸である場合、小腸で吸収された後、トリアシルグリセロールに再合成され、リンパ管や血液を介して肝臓に運ばれます。その後、必要に応じて肝臓や筋肉、脂肪組織でエネルギーとして使われ、過剰に摂取した場合には脂肪組織に貯蓄されます。一方、中鎖脂肪酸の場合、長鎖脂肪酸と比較して疎水性が低いため、トリアシルグリセロールに再合成する必要がなく、小腸から門脈を介してすぐに肝臓に運ばれてエネルギーとして使われます。そのため、脂肪組織には溜まりにくいのです(図1)。

ちなみに、母乳には脂肪酸の1.5~3%程度の中鎖脂肪酸が含まれています。消化吸収能力が未発達な赤ちゃんでも消化吸収しやすく、すばやくエネルギー源として使われるため、赤ちゃんの成長をサポートするために重要な成分でもあると言えます。

図⒈ 中鎖脂肪酸と長鎖脂肪酸の全身の代謝の違い

中鎖脂肪酸は、腸から吸収された後、門脈を介して肝臓に運ばれ、すぐにエネルギーとして使われる一方(図左)、長鎖脂肪酸は腸から吸収されるとトリアシルグリセロールに再合成され、リンパ管と血管を介して肝臓に運ばれる。必要分はエネルギーとして利用されるが、余剰分は脂肪組織に蓄積され、エネルギーが必要になるまで保管される(図右)。

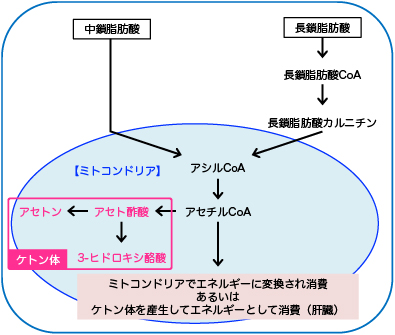

また、中鎖脂肪酸(炭素数6~12)は長鎖脂肪酸(炭素数14~22)と比較して炭素数が短いため、エネルギーに変換されるまでの過程がシンプルであり、すばやくエネルギーに変換されます(図2)。脂肪酸はエネルギーに変換される途中で、アシルCoAという中間産物を作りますが、中鎖脂肪酸はすばやくアシルCoAに変換される一方、長鎖脂肪酸は複雑な経路を介してアシルCoAに変換されるため、エネルギーとして燃やされるまでに時間がかかるというわけです。実際、長鎖脂肪酸と比較して、中鎖脂肪酸がエネルギーに変換される時間は1/4も短いと報告されています。

【MCTオイルの健康効果】

MCTオイルの健康効果には以下のようなものが知られています。ケトジェニックダイエット同様、通常の食事よりもケトン体の産生量が多くなるため、全ての人に同じ効果が認められるわけではなく、食事療法として取り入れる際には、自身がどのような健康状態なのか、よく把握した上で取り入れる必要があります。

① 体重減少効果

日本人を対象とした試験を含むいくつかの臨床試験では、MCTダイエットを摂取することにより、体重の減少や体脂肪の減少、血中脂質濃度の改善などが認められると報告されています(J Acad Nutr Diet 115: 249-263, 2015)。また、MCTオイルを食べることにより、食欲抑制ホルモンの産生が促進されるため、満腹感を感じやすく、食欲が抑えられるとされます。ただし、一部の人では、MCTオイルを食べることにより、逆に食欲亢進ホルモンの産生が促進されることもあるようです。

② 糖尿病

糖尿病には膵臓が十分なインスリンを分泌できないⅠ型糖尿病と、主に生活習慣の乱れなどの環境要因によって発症するⅡ型糖尿病があります。MCTダイエットは、体重減少効果があることからも、糖尿病のリスクを軽減すると考えられます。実際、MCTオイルの摂取により、血糖値が低下することや、インスリン抵抗性が改善する(インスリンが効きやすく、血糖値を下げやすい状態になる)ことが報告されています(Pharmacol Res 61: 208-212, 2010)。

③ 脳機能の改善

MCTオイルを摂取すると、アセチルCoAからケトン体が作られます(図2)。通常、脳は糖をエネルギー源として利用しますが、アルツハイマー病の患者では、脳における糖の利用効率が良くないことが知られています。そこで、アルツハイマー病患者に短期間MCTオイルを摂取させると、認知機能が改善したという報告があります。ただし、MCTオイルによる効果が得られるのは、ApoE ε4という異常を持っていないアルツハイマー患者に限られており、また、中長期的に摂取したときの影響については十分に明らかにされていません。

④ がん

がんは、糖をエネルギー源として増殖することから、糖の摂取を制限することにより、がんの増殖を抑制でき、正常の細胞は糖の制限によって作られるケトン体を利用できるのではないかと考えられています。実際、細胞を使った実験では、様々ながん細胞に中鎖脂肪酸を添加すると、がん細胞の増殖が抑制されるということが報告されています(J Func Foods 87: 104724,2021)。今後、動物を用いた個体レベルでの研究や、がん患者における試験が実施され、より理解が深まることが期待されています。

【MCTオイルの食べ方】

前述のように、MCTオイルは牛乳や乳製品、ココナッツオイル、パームオイルなどに多く含まれます。ココナッツオイルは香りが強いため、料理に合わせるには工夫が必要です。例えば、ココナッツミルクを使うタイカレーのようなレシピにはココナッツオイルを取り入れることができますし、スイーツに使うのが良いでしょう。パームオイル(パーム核油)は日本では一般的ではないので、使用が難しいと考えられます。MCTオイルとして市販されているものを利用するのも良いでしょう。ただし、中鎖脂肪酸の配合率が高いものであると加熱調理には不向きなので、使用時には注意しましょう。一方、ココナッツオイルやパームオイルは、中鎖脂肪酸の割合が少ないため、加熱して使うことができます。普段の食生活でMCTオイルの割合を多くすることは難しいかもしれませんので、ココナッツが合うような料理、スイーツを作る際に取り入れるのが現実的でしょう。脂質であることには変わりなく、1g食べれば9kcalのエネルギーになるので、食べ過ぎには注意し、あくまでも脂質の置き換えに使うことをお勧めします。

【ココナッツオイルを用いたレシピ】

※このレシピは、バターの代わりにココナッツオイルを使用しています。

| (材料・4人分) | ||

| ・卵 | 2コ | |

| ・砂糖 | 大さじ8 | |

| ・ココナッツオイル | 40g(溶かす) | |

| ・牛乳 | 150ml | |

| (A) | ||

|

・小麦粉 | 200g |

| ・ベーキングパウダー | 小さじ2 | |

| ・ココナッツオイル | 適量 | |

| ・いちご | 6粒 | |

| ・バナナ | 1本 | |

| (B) | ||

|

・生クリーム | 100ml |

| ・グラニュー糖 | 大さじ1 | |

| ・マカダミアナッツ | 20g(荒く刻む) | |

| ・はちみつ | 適量 | |

| ・ミント | 適量 | |

(作り方)

- 1)卵は卵白と卵黄に分け、卵白をツノが立つくらいまで泡立てます。

- 2)①に卵黄と砂糖を加えて混ぜ合わせます。

- 3)②に牛乳を加えてから、合わせた(A)をふるい入れ、ゴムベラでさっくりと混ぜ合わせます。

- 4)粉が見えなくなってから、湯煎か電子レンジで溶かしたココナッツオイルを加えて混ぜ合わせます。

- 5)フライパンにココナッツオイルを敷いて、④の1/4量を入れ、良い色になるまで焼き、裏返して焼き上げます。

- 6)生クリームにグラニュー糖を入れてツノが立つまで泡立てます。

- 7)器に⑤をおき、⑥を絞り袋に入れて絞り出し、その上にマカダミアナッツ、4つ切りにしたいちご、輪切りにしたバナナを添え、はちみつをかけて、ミントを添えます。

【まとめ】

今回は、中鎖脂肪酸を含むMCTオイル、MCTダイエットについて解説しました。中鎖脂肪酸は、長鎖脂肪酸とは代謝経路が異なり、すばやくエネルギーとして使われる一方、日常の食生活に取り入れるには工夫が必要な脂質でもあります。特性を知って、適量を上手に食事に取り入れるようにしましょう。次回は、脂質と腸内環境について解説します。