文化講座

私たちの身体と栄養(11)消化器系:腸

2024年9月からは「私たちの身体と栄養」というテーマを取り上げています。私たちの身体には、心臓や肝臓、筋肉などのさまざまな臓器があり、臓器を作るための細胞が存在します。臓器や細胞は、協調してはたらき、私たちの生命や健康を維持するために機能しています。また、私たちが食べたものは、消化吸収された後、全身に運ばれて細胞や臓器がはたらくためのエネルギーとなります。本シリーズでは、身体の仕組みと栄養との関連について、解説していきます。前々回からは、食べたものを消化、吸収するために必要な消化器系の臓器について取り上げています。今回は、腸について学びましょう。

【腸について】

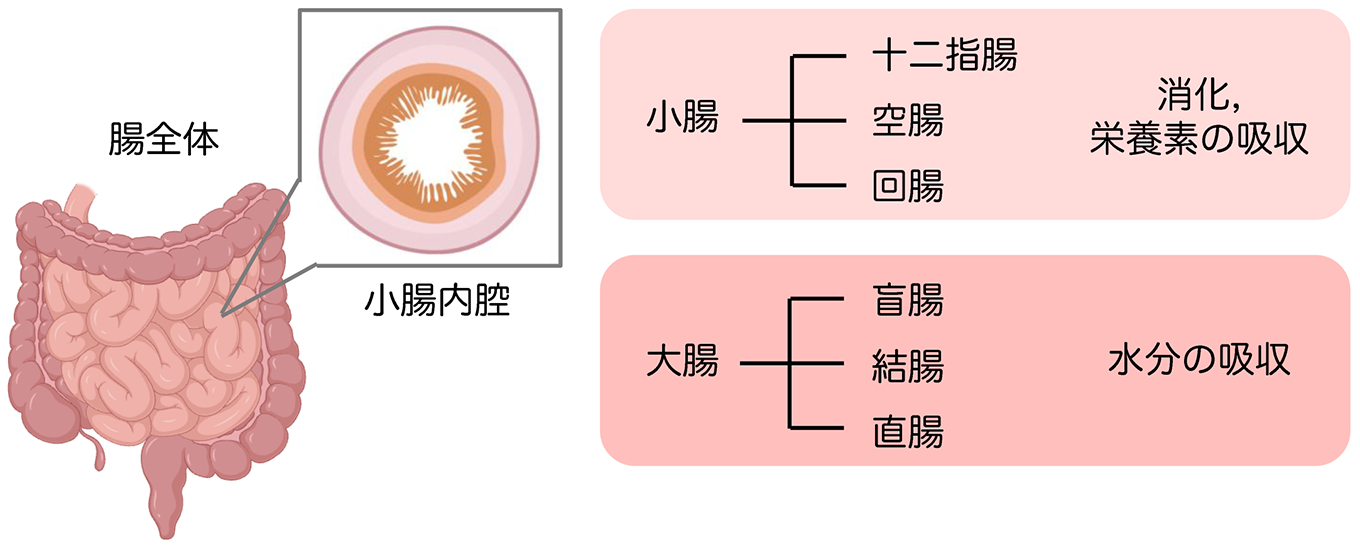

腸は、大きく小腸と大腸に分けることができます。さらに小腸は、胃に近い方から、十二指腸、空腸、回腸に分けられ、大腸は、盲腸、結腸、直腸に分けられます(図1)。ヒトの腸は全長7~9mにも及び、小腸はその2/3を、大腸は1/3を占めます。小腸と大腸はいずれも管状の構造をしていますが、小腸の内腔には輪状ヒダと呼ばれるヒダが多数あり、その表面に長さ1mmほどの絨毛(じゅうもう)が生えています(図1)。このため、小腸の表面積は200m2(テニスコート1面分ほど)になるとされています。

小腸では、口腔内と胃で消化された食べものをさらに消化することに加え、小腸内部の絨毛を介して、栄養素が吸収されます。一方、大腸では、主に水分の吸収を行い、体にとって不要なものを便にする役割を果たしています。

(小腸)

十二指腸は、胃を出た直後にあり、胆汁と膵液が注ぎ込まれて消化が盛んに行われる場所です。

空腸は、十二指腸で分解された栄養素を吸収する場所です。

回腸は、空腸で吸収できなかった栄養素を吸収し、残りを大腸へ運ぶ場所です。

(大腸)

盲腸は、大腸の始まりの部分で、右下腹部に位置しています。盲腸の下部には、細い管状に突起した虫垂(ちゅうすい)が存在します。虫垂は切除しても問題ないとされていますが、大腸に入った消化物が小腸に逆流するのを防いでいます。また、腸内細菌が虫垂に存在していて、私たちの体の恒常性を維持しているということもわかってきています。

結腸は、便を作る場所です。水分の他、ナトリウムなどのミネラルも吸収しています。

直腸は、作られた便を一時的に溜めておく場所です。直腸がいっぱいになると、肛門へと便が押し出され、体外へ排出されます。

図1. 小腸・大腸の分類と消化吸収

腸は、大きく小腸と大腸に分けられる。さらに小腸は、十二指腸、空腸、回腸に分けられ、消化と栄養素の吸収を行う。栄養素の吸収には、小腸内腔の絨毛が重要な役割を果たす。一方、大腸は、盲腸、結腸、直腸に分けられ、水分の吸収を行い、便を作る。

【腸の役割】

① 消化と栄養吸収

小腸の開始点である十二指腸は、胃で消化された内容物が流れてくると、それが刺激となって、十二指腸の粘膜からコレシストキニンやセクレチンというホルモンが分泌されます。コレシストキニンには胆嚢を収縮させる作用が、セクレチンには膵液の分泌を増やす作用があり、これらによって胆汁や膵液が十二指腸に流れ込むことになり、さらに消化が進みます。また、空腸や回腸においても消化液が分泌されており、十二指腸までで分解が進んだ栄養素を、最終的に吸収できる大きさの分子にまで分解します。

空腸と回腸は栄養吸収の中心地です。ビタミンや脂質、鉄やカルシウムなどのミネラル、糖やアミノ酸などが吸収されます。小腸内腔のヒダの表面にある絨毛には、多数の栄養吸収細胞が存在し、表面積を広くすることによって吸収効率を高めています。また、大腸では水やナトリウムなどのミネラルを吸収します。吸収された栄養素は血管やリンパ管に入り、肝臓に運ばれていきます。

腸からの栄養吸収の方法には、濃度の高い方から低い方へと濃度勾配に従って拡散・吸収する「受動輸送」と、トランスポーターと呼ばれる輸送体を利用して栄養素を吸収する「能動輸送」があります。前者は、脂溶性物質や、アルコール、ビタミンなどを、後者は、グルコースやアミノ酸などを吸収する方法として使われています。

② ホルモンの分泌

腸からは、上述のコレシストキニンやセクレチンなどの消化を助けるホルモンだけでなく、インクレチンと総称されるホルモンも分泌されます。インクレチンにはGLP-1とGIPがあり、いずれも食事をして血糖値が上昇すると、膵臓のβ細胞に発現するそれぞれの受容体に作用してインスリン分泌を促進します。このことから、GLP-1やGIPの受容体を活性化する薬剤が、2型糖尿病の治療薬として用いられています。このGLP-1/GIP受容体作動薬は、インスリン分泌促進による血糖降下作用だけでなく、体重減少などの効果もあり、糖尿病と肥満症を合併した病態への有効性が期待されています。

③ 免疫の担い手

腸管は消化吸収の場であるだけでなく、免疫器官としても重要な役割を果たします。消化管は口から侵入した病原菌やウイルスにさらされるため、病原体から身を守るための体制を整えておく必要があります。このため、腸の細胞は密に存在して物理的なバリアを形成していますし、粘膜層が存在していて、病原体の侵入を防いでいます。また、腸管の壁にはパイエル板というリンパ組織が存在しており、周辺にはT細胞、B細胞、マクロファージ、樹状細胞などの免疫細胞が集中して存在しています。これらの免疫細胞は協調して働き、IgAという抗体の産生などを介して、病原体の体内への侵入を防いでいます。

また、免疫細胞は腸内に生息しているたくさんの細菌(腸内細菌叢)とも相互作用しています。免疫細胞が産生するIgA抗体によって腸内細菌叢のバランスが調節されている一方、腸内細菌が産生する栄養素が適切な免疫応答に重要であることなど、双方向に作用しながら腸内、および全身の健康を維持していることが明らかになってきています。

腸管免疫の恒常性の破綻が起こると、炎症性腸疾患や食物アレルギー、過敏性腸症候群の発症リスクが高まります。

④ 腸内細菌による栄養消化と栄養素の供給

私たちの腸管には1,000種類もの細菌が共生しています。食事を摂ると、口腔内から胃、腸にかけて消化が進みますが、食物繊維や多糖類は難消化性です。腸内細菌はこれらの難消化性物質を分解することによって消化を助けてくれています。また、一部の腸内細菌は、ビタミンやアミノ酸、短鎖脂肪酸などを合成することによって、私たちの体に栄養素として供給してくれています。

【腸内細菌と私たちの健康】

「断腸の思い」「腸(はらわた)が腐る」「腸(はらわた)が見透く」など、腸が感情をコントロールしているかのような言い回しがありますが、実際、最近の研究によって腸と脳が、神経あるいは腸内細菌が産生する栄養素やホルモンを介してコミュニケーションしていることが明らかになってきています(脳腸相関)。また、医学の父、疫学の祖、とも言われるヒポクラテスは、「すべての病気は腸から始まる」という言葉を残したとされており、実際、腸内細菌叢の撹乱が肥満や糖尿病、脂肪肝、心血管疾患など、さまざまな病気の発症につながることがわかってきました。

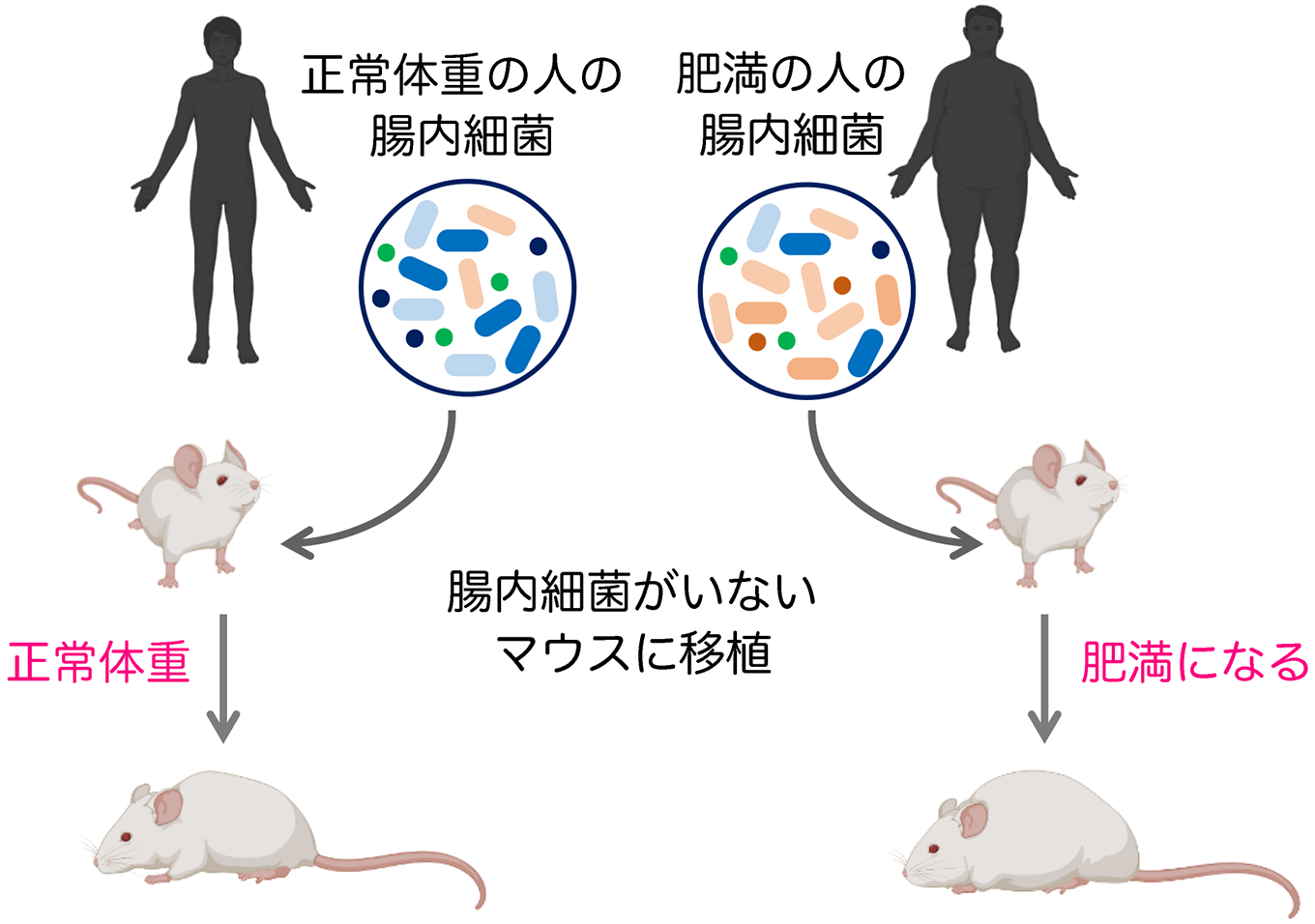

例えば、正常体重の人と肥満の人から腸内細菌を採取し、腸内細菌がいないマウスに移植すると、

正常体重の人の腸内細菌を移植されたマウスに比べて、肥満の人の腸内細菌を移植されたマウスは肥満になりやすいことが報告されています(図2、Nature 44: 1027-103, 2006)。

腸内細菌叢は、食物繊維の摂取によって多様性が維持されることが報告されています(Nature 529: 212-215, 2016)。また、脂質の摂取の仕方によっても影響を受けることが報告されており、ラードのような飽和脂肪酸が豊富な脂質を摂取する場合と、魚油のような多価不飽和脂肪酸が豊富な脂質を摂取する場合では、前者の方が太りやすく糖尿病になりやすいこと、それは腸内細菌叢の変化に起因していることが報告されています(Cell Metabolism 22: 658-668, 2015)。

このように、腸の環境は私たちの健康維持に大きく影響しています。腸内細菌は種類が多く解析が複雑であるため、ひとつひとつの腸内細菌との関連を明らかにするのは難しいですが、多くの研究者らによって勢力的に研究が進められています。

図2. 腸内細菌と肥満

正常体重あるいは肥満の人の腸内細菌を無菌マウスに移植するという実験から、腸内細菌叢の違いが肥満になるかならないかを決定する要因のひとつであることが明らかとなっている。

(Nature 44: 1027-103, 2006より作図)