文化講座

私たちの身体と栄養(12)消化器系:膵臓

2024年9月からは「私たちの身体と栄養」というテーマを取り上げています。私たちの身体には、心臓や肝臓、筋肉などのさまざまな臓器があり、臓器を作るための細胞が存在します。臓器や細胞は、協調してはたらき、私たちの生命や健康を維持するために機能しています。また、私たちが食べたものは、消化吸収された後、全身に運ばれて細胞や臓器がはたらくためのエネルギーとなります。本シリーズでは、身体の仕組みと栄養との関連について、解説していきます。2025年5月からは、食べたものを消化、吸収するために必要な消化器系の臓器について取り上げています。今回は、膵臓について学びましょう。

【膵臓について】

膵臓は、胃の裏側、背中寄りの深い場所に位置する、細長い臓器であり、消化と代謝において非常に重要な役割を担っています。膵臓には、消化液である膵液を分泌する「外分泌機能」と、ホルモンを分泌する「内分泌機能」が備わっています。

いずれも物質を分泌するという点で共通していますが、前者は分泌物が導管を通って体外や消化管など、分泌された場所の近くに放出される機能であり、膵臓の場合は、膵液が分泌されると膵管を通って十二指腸に放出されます。これに対し後者は、分泌物が直接血液中に放出される機能であり、膵臓の場合、インスリンやグルカゴンなどのホルモンを血中に分泌します。

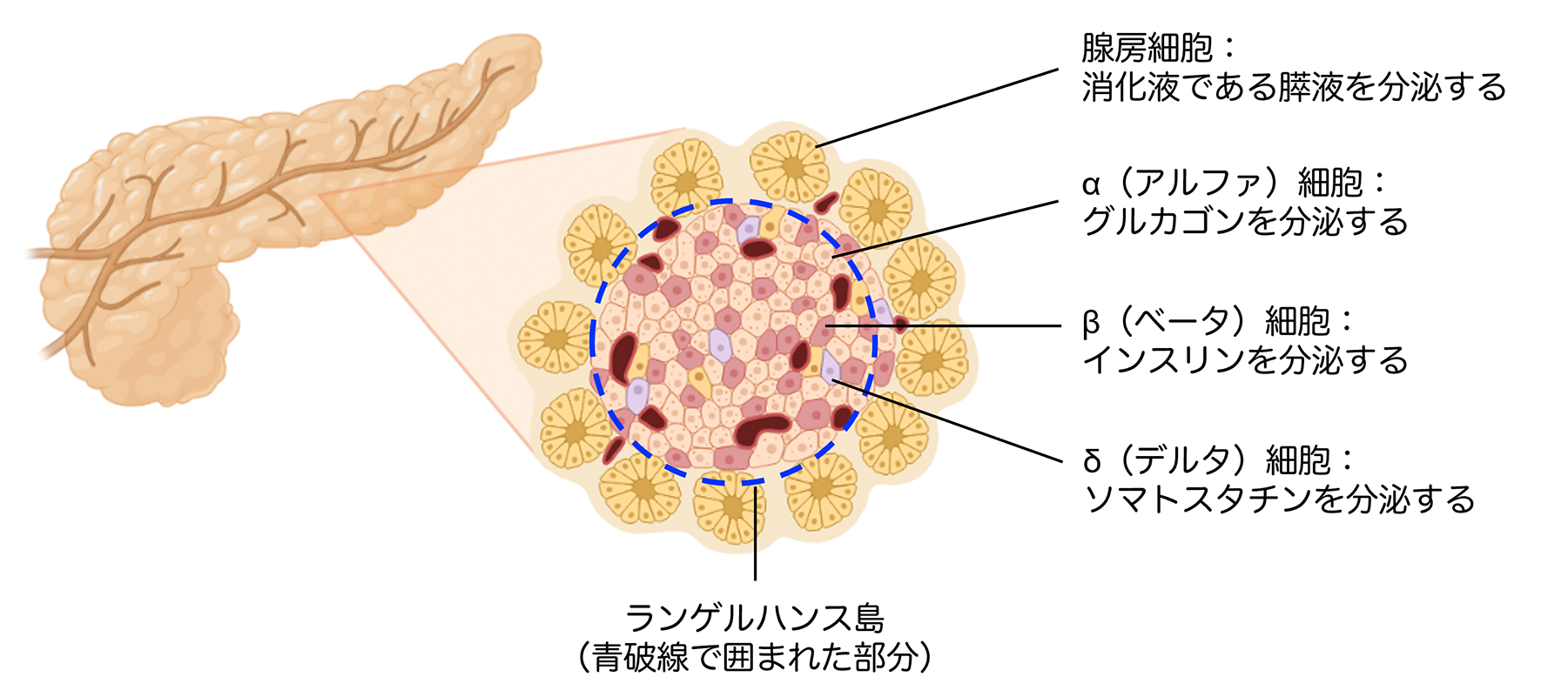

図1. 膵臓の構造と機能

膵臓は、外分泌機能を担う腺房細胞と、内分泌機能を担うα細胞、β細胞、δ細胞から構成される。α細胞、β細胞、δ細胞はランゲルハンス島という島状の構造の中に存在し、血糖の制御や他のホルモンの分泌の制御を行っている。

【膵臓の役割】

① 外分泌機能:膵液を分泌して食べものの消化を助ける

膵臓の外分泌部である腺房細胞は、「膵液(すいえき)」と呼ばれる消化液を分泌します。膵液は一日に1リットルほど分泌され、膵管を通じて十二指腸に送られます。

膵液には、タンパク質分解酵素であるキモトリプシンやトリプシン、糖質分解酵素であるアミラーゼ、脂肪分解酵素であるリパーゼなどの消化酵素が含まれており、食べものを分解する働きがあります。また、膵液はアルカリ性に偏っており、強い酸性である胃液を中和することによって消化酵素の働きを助けています。

膵液の分泌は、十二指腸から分泌されるセクレチンによって調節されており、食事をすることで刺激され、セクレチンの分泌を介して膵液の分泌が促進されます。

② 内分泌機能:血糖値を調節するホルモンの分泌

膵臓には、ランゲルハンス島と呼ばれる内分泌細胞の集まりが点在しています。ランゲルハンス島には、α(アルファ)細胞、β(ベータ)細胞、δ(デルタ)細胞があり、血糖調節や消化に必要なホルモンを分泌しています。

(α細胞)

空腹時には、血糖値を上げるためのグルカゴンが分泌されます。グルカゴンが分泌されると、肝臓において糖の合成が促進され、全身に糖が供給されます。

(β細胞)

食事後に血糖が上昇すると、インスリンが分泌されます。インスリンは、血液中の余剰の糖を筋肉や肝臓、脂肪組織などに取り込ませる作用があり、取り込まれた糖はエネルギー源として利用されます。エネルギーとして利用されない場合、筋肉および肝臓ではグリコーゲンとして貯蔵されます。また脂肪組織においては中性脂肪として貯蔵されます。

(δ細胞)

δ細胞からは、ソマトスタチンというホルモンが分泌されます。ソマトスタチンは、さまざまなホルモンの分泌を抑制する働きがあります。

例えば、食事後、十二指腸や空腸からコレシストキニンというホルモンが分泌され、胆のうの収縮が促進されますが、コレシストキニンが分泌され続けるわけではなく、適切な時に分泌が抑制される必要があります。ソマトスタチンはコレシストキニンの分泌を受けて産生、分泌され、過剰なコレシストキニンの分泌を抑制するような作用があります。

ソマトスタチンは、コレシストキニンのほか、ガストリン、セクレチン、インスリン、グルカゴンなど、多くのホルモン分泌の抑制に関わります。

【膵臓の病気】

膵臓の機能が障害されることにより、以下のような病気を発症することがあります。

(膵炎)

膵液が自分の膵臓を消化してしまい、炎症が起こる病気で、急性膵炎と慢性膵炎があります。いずれも、アルコールの多飲や胆石が原因となることがあります。

(糖尿病)

免疫の過剰な応答によりインスリンが分泌されなくなる1型糖尿病と、分泌されたインスリンが効果的に作用しなくなる2型糖尿病があります。1型糖尿病は、自己免疫疾患であり、免疫が自身の成分に対して過剰に反応し、膵臓のβ細胞が破壊されることにより発症します。一方、2型糖尿病は、主に生活習慣の乱れにより発症します。

(膵がん)

予後の悪いがんのひとつで、初期には症状が出にくいため、早期発見が難しい病気です。