文化講座

私たちの身体と栄養(13)呼吸器:気道と肺

2024年9月からは「私たちの身体と栄養」というテーマを取り上げています。私たちの身体には、心臓や肝臓、筋肉などのさまざまな臓器があり、臓器を作るための細胞が存在します。臓器や細胞は、協調してはたらき、私たちの生命や健康を維持するために機能しています。また、私たちが食べたものは、消化吸収された後、全身に運ばれて細胞や臓器がはたらくためのエネルギーとなります。本シリーズでは、身体の仕組みと栄養との関連について、解説していきます。今回は、酸素を体内に取り込み、二酸化酸素を体外に排出するために必要な、呼吸器系の臓器について取り上げます。

【呼吸器について】

私たちは、酸素を体内に取り込み、二酸化炭素を体外に排出するという呼吸によって生命活動を維持しています。呼吸に関わる鼻、咽頭(いんとう)、喉頭(こうとう)、気管、気管支、肺を総称して呼吸器といいます。

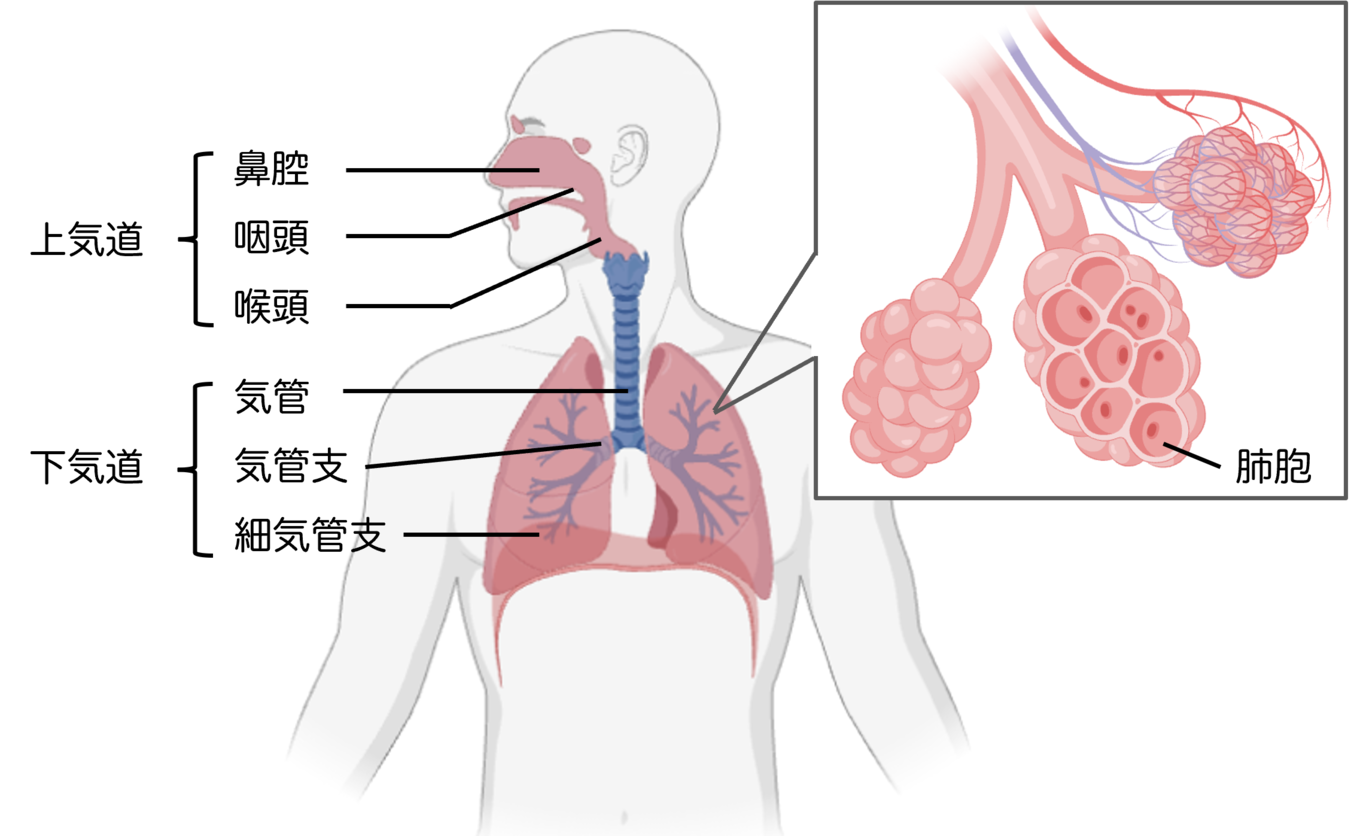

呼吸器のうち、空気の通り道となる鼻から気管支までを気道といい、気道はさらに喉頭までの上気道(じょうきどう)と、気管、気管支からなる下気道(かきどう)に分かれます(図1)。

肺は、胸骨、肋骨、胸椎、横隔膜で囲まれた胸腔という空間の中に収まっています。肺は、右肺と左肺に分かれており、右肺は上、中、下葉に、左肺は上、下葉に分かれています。心臓が左よりにあるため、左肺は右肺よりも少し小さいという特徴があります。

吸い込んだ空気は、鼻や喉を通って気管から気管支に入ります。気管支は、肺に入ると、左右に分かれ、次々に枝分かれして細くなり、その先端に肺胞という袋状の構造がブドウの房のように存在しています(図1)。

図1. 呼吸器の全体像

呼吸器は、鼻、咽頭、喉頭、気管、気管支、肺からなり、鼻から気管支までを気道という。気道は、喉頭までの上気道と、気管、気管支の下気道に分かれる。気管支の先には肺胞がブドウの房のように存在している。

【気道・肺の役割】

① 体内に入ってきた空気を加温・加湿する

気道には、加温加湿機能が備わっており、上気道を空気が通ると、温められ、同時に粘膜から水分が供給されて加湿されます。これにより、外気が冷たく乾燥していたとしても、肺に到達する空気は体温に近い温度になり、適度な湿度が保たれることになります。

湿度の低い冬や、夏であってもエアコンで除湿しすぎると、気道内の湿度が十分に保たれず、喉の痛みや違和感、咳の増加につながることがあります。

② 異物を除去する

上気道ではまず、鼻の中に生えている鼻毛により、空気と共に侵入してくるホコリなどを絡めとります。また、咽頭には、喉(のど)を取り囲むように、扁桃(へんとう)と呼ばれるリンパ組織が存在し、ウイルスや細菌などの異物が体内に侵入しないように働いています。

風邪をひいたときや、喉が痛いときに病院に行くと「扁桃が腫れている」と言われることがありますが、これは、扁桃の中で免疫細胞が異物を除去しようと活性化している状態なのです。

さらに、下気道である気管や気管支の粘膜には線毛という、髪の毛よりもはるかに細い毛を持つ細胞が並んでいます。この細胞は、粘液を分泌することができるため、ホコリなどの異物は粘液に捉えられ、線毛によって口の方に送り込まれ、痰(たん)として体外へ排出する役割を果たしています。

このような粘液や異物により、気道の粘膜にある神経が刺激を受けると、その情報が脳に伝わり、反射的にくしゃみや咳として、異物を体外に出すという反応が起こります。

③ ガスの交換をする

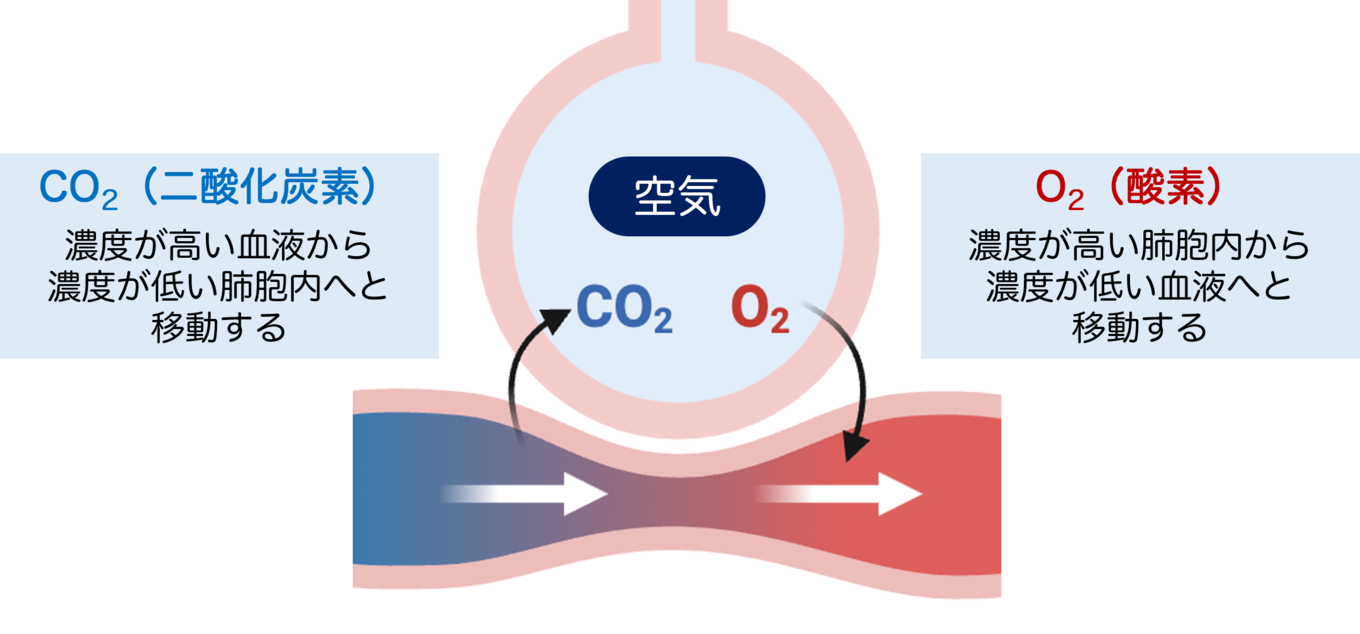

肺は、空気中の酸素を取り入れて、不要になった二酸化炭素を排出するためのガス交換の場です。このガス交換は、拡散によって行われます。すなわち、酸素は、濃度が高い肺胞内の空気から、濃度の低い空気の方へと移動し、二酸化炭素は、濃度が高い血液から濃度が低い肺胞内の空気の方へと移動します(図2)。拡散は自然に起こる現象であり、エネルギーを必要としません。

図2. 肺胞でのガス交換

酸素は、濃度が高い肺胞内から濃度の低い空気の方へ、二酸化炭素は、濃度が高い血液から濃度が低い肺胞内へと、拡散によって移動することにより、ガスの交換を行っている。

【肺の病気】

ガス交換を行う肺胞は、その内部を「実質」、肺胞の壁や周囲の結合組織、血管などを「間質」と呼びます。肺の病気には、実質(肺胞)に起こる病気と、間質に起こる病気があります。

(肺炎)

単に肺炎という場合には、実質(肺胞)の炎症を指します。体内に侵入した細菌やウイルスなどの病原体が肺胞に感染し、肺胞内で増殖することにより炎症が起きるもので、発熱や咳、痰、呼吸困難などを伴います。感染症による肺炎は、高齢者や基礎疾患のある人で重症化しやすいとされます。

高齢者では、誤嚥(ごえん)による肺炎が問題となることもあります。誤嚥とは、飲食物や唾液が誤って気道に入ってしまう状態であり、通常、反射的に咳をするなどして誤嚥したものを吐き出すことができますが、その働きが弱まると吐き出すことができず、肺に入ってしまうことがあります。その際、細菌などが一緒に肺に入ると、誤嚥性肺炎を招く危険性があります。

(間質性肺炎)

前述の実質性肺炎とは異なり、肺の間質に炎症や線維化が起こる病気です。肺胞の壁が厚くなることで、ガス交換ができにくくなります。間質性肺炎の原因は多岐にわたり、タバコの煙や粉塵、アスベストなどの異物に長期間晒されることにより起こるものもあれば、関節リウマチや強皮症などの自己免疫疾患に伴うもの、抗がん剤などの薬剤や放射線治療によって起こるものもあります。また、マイコプラズマ感染症やCOVID-19などの一部の感染症でも間質性肺炎を起こすこともあります。