文化講座

掌の骨董128.骨董の図柄から見る鑑定方法について

初期伊万里向鶴文中皿

鶴は長寿のシンボルで、ペアを組んだら生涯離れないことから、夫婦和合のシンボルとなり、おめでたい図柄の代表となった。

今回は地味ではありますが、私がとても大切にしている「時代鑑定法」の1つについての初歩について書いてみます。私が古美術品を鑑定する時に、まず最初に行う大まかな制作年代判断という大切な方法です。あらゆる領域の作品に応用できる鑑定方法の初歩です。これを行うことにより、まず大まかな時代鑑定が出来ます。これはとても大切なことです。そこから本体の真贋を総合的に判定します。まずこれから挙げて解説することを、頭に入れて、是非覚えてください。

●モチーフの図案化によって生まれた時代の流行文様

日本のやきものは、桃山時代を境にその文様が大きく変化します。

桃山時代までは、実用性と宗教的目的での使用が多く、いわゆる「ケ」の場での使用がほとんどでした。ですから全体的に地味です。ところが桃山時代を境に、いわゆる「ハレ」の場を飾る部分、すなはち儀式用の装飾性の強い、調度的色彩の強いやきものが多くなります。

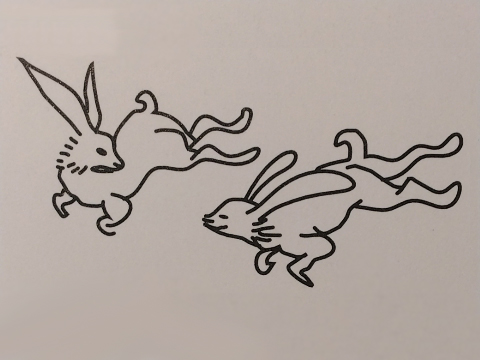

兎文様(竹生島)

奈良時代以降すたれていた兎の文様が、桃山時代に復活し、16世紀半ばから18世紀後半まで人気を博します。古いほど耳が長く、体と同じくらい長いです。だんだん新しくなるにつけ、短くなります。

こうした、時代の変化を端的に見ることができるのが「文様」です。室町時代から桃山時代にかけての、虚飾を廃した茶道の侘(わ)び・寂(さ)びの芸術の陰で、文様は目立ちにくい存在になっていますが、文様の新しい文化は着実に芽吹き、「美しい器」「見て楽しむ器」という装飾性の強い器への関心がしだいに強まっていきます。利休以後の方向性は、深い精神性より、むしろ現世を楽しむという方向を目指したものであったといえるでしょう。

歌舞伎が庶民に絶大な人気があったように、文様のそうした派手で美しい世界は、豊かな、享楽的文化を形成しはじめた江戸時代の中産階級以上の富裕層に、大いに受け入れられました。

たとえば、これらの文様を着物の裏地にさりげなく用い、何かのときにそれがチラリと見えるといったような趣向は、江戸文化ならではの粋なものでした。文様は江戸庶民の、粋の表現でもあったのです。

瓜文様 形状のおもしろさが受け、17、18世紀に流行した。

これと同時に理解しておかねばならないのは、いわゆる絵と文様の違いです。文様を絵の一種ということもできますが、モチーフを描写する絵に対し、文様はあくまでも図案化、簡略化する点に大きな違いがあります。その先例は鎌倉時代以降に普及しはじめた家紋です。

図案化によって多くの人々が文様を共有することができるようになったのです。ことに江戸時代には、着物の柄の文様集が数多く発刊され、流行文様というものが着物だけでなくさまざまな工芸品を飾ることになります。ですから時代の文様になる場合もあります。

芭蕉文様

17世紀を中心に多く見られる文様。夏に茂り、冬に枯れる無常をあらわし、芭蕉の花は滅多に咲かないことから、大いに尊ばれたという。

やきものをはじめ、桃山時代以降の古美術・骨董を鑑賞する際に、こうした文様に目をなじませておくことは重要であり、それぞれの文様の持つ意味を知ることが、作品を理解し、表現する上で欠くことのできない知識といえます。

●さまざまなモチーフを描く日本の文様

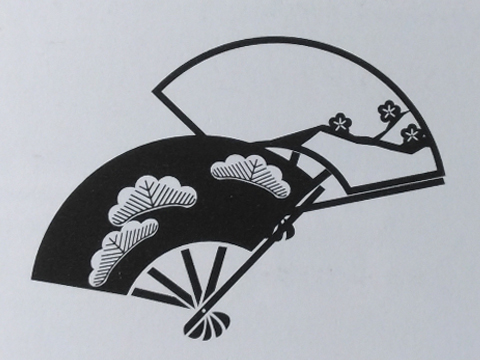

扇面文様

末広がりを表した吉祥文、めでたいとして多用されてきた。

文様はそのモチーフの種類によって、動物文、植物文、幾何学文、人物文、風景文などに大別することができます。動物文で多く見られるのは、千鳥、雁(かり)、鶴などの鳥類ですが、兎も人気文様として江戸時代にもてはやされます。勇壮な獅子や龍といったモチーフではなく、兎がもてはやされたのは、謡曲の「竹生島」(ちくぶじま)の海面を走る兎を謡ったくだりにちなんだものとされます。

この例でもわかる通り、ひとつの文様は、単にモチーフを描いただけの紋ではなく、文学や芸能などの影響で、それぞれの時代の人々がその文様を見ると共通して抱くイメージというものが背景にある場合が多いのです。

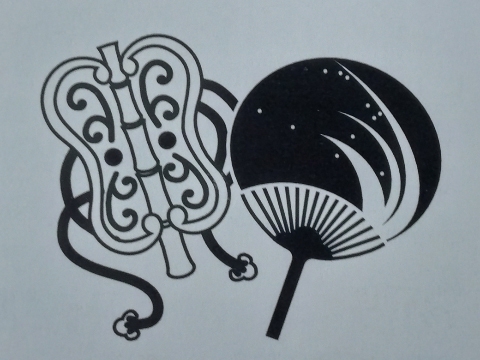

団扇(だんせん)文様

うちわは中国のイメージが強く、武将が戦を指揮する軍配で、戦勝のシンボルでもある。

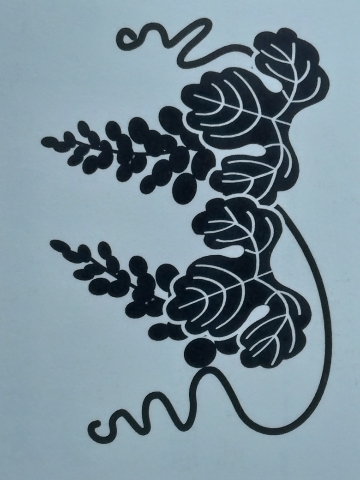

一方、植物文は、最も多用されてきた文様で、桜や藤など、おびただしい種類の文様が存在し、季節感を強烈に主張します。また、葡萄文のように日本ではなじみのなかったはずの植物が描かれた文様も少なくないのですが、そうした例では仏教美術を源泉としていたり、南蛮文化の影響が表れていたりといった場合があります。

葡萄文様

たくさんの実を付けることから、子孫繁栄、力強さ、生命力の象徴とされる。

長生きを願う松や末広がりを願う扇など、現在の私たちにもそのメッセージが理解しやすい図案も少なくありませんが、さまざまな教養を身につけた時、その文様の持つ意味を理解し、いにしえの人々とイメージを共有し、イメージの広がりを味わう。そんな楽しみも文様は与えてくれます。

幾何学文様

古美術・骨董を鑑賞する際、そこに描かれた文様の意味を理解できなくては、その価値を正しく評価することは難しいでしょう。そして、文様の意味を知った上で、その日本的な図案の美しさ、おもしろさを味わうこともまた古美術・骨董鑑賞の醍醐味のひとつというわけです。

光琳文様

尾形光琳にちなんだ文様で、流水文様、紅梅白梅、桐、松、楓、桔梗、波などが多い。

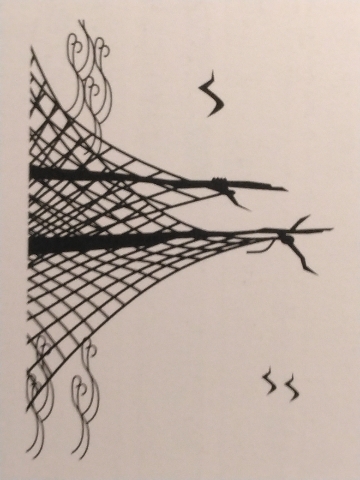

網干文様

下に末広がりで、クロス文様は魔除けとなり、伊万里の皿や猪口の文様に多い。

※こちらをクリックされますと、同じ著者によります「旅・つれづれなるままに」にアクセスできます。こちらもお楽しみください。