文化講座

掌の骨董104.漢時代・含蝉(がんせん)についての考察

含蝉(漢時代)

すべての古美術といわれる美術・工芸品制作の原点には、まず「死」があり、それ故に古くから時の権力者がかなわぬ「不死」を願い、その根本には長寿と再生・復活を願う儀式に使用したり、墓に埋葬する折に永遠の命を授かるように、来世での幸せな生活を得るためのさまざまな宗教儀式を行ない、たくさんの副葬品を埋葬しました。

今回はその人類の夢である「再生・復活」のシンボルとして敬われてきた古代中国漢帝国時代(前漢は紀元前206年 ~ 紀元8年と後漢紀元25年 ~紀元220年)の二つの王朝(両漢)を総称して「漢王朝」と呼ばれる)の貴族の墓に埋葬された「蝉」に登場してもらいます。この連載以前にも古代中国の「白玉」や朝鮮の玉製の蛙に登場してもらいました。

カエル(推定・明時代)

人間は誰でもいつかは同じように死を迎えます。古代においては生きることそれ自体が苦しく、毎日を過ごすことが精いっぱいだったに違いありません。経済も苦しく、医療も発達せず、せめて死後の世界においてだけは幸福な人生を送れるように、安楽な世界に復活・再生したいという望みが強く願われた結果、極楽のような世界が考えられ、さらに運良く幸せな人生を送れた王たちは再生し、再び幸せな人生を送りたいと「復活」を夢見たのです。

また「蝉」という題材についてですが、古代中国で蝉は再生・復活の神として崇められてきました。蝉は卵から変身を繰り返し、木に生み付けられる卵から幼虫に孵化して木を下り土にもぐり込み、木から樹液を吸い成長します。蝉も蝶も蜻蛉もみな同じように複雑な「変身」をとげます。古代の人々は昆虫の変身に生から死へ、死から生への生まれ変わりを、復活再生を想像したのでした。

殻を脱ぎ捨てて、まったく新しい、別の姿に生まれ変わる。その変身の様子に注目していた古代の人たちは驚嘆の眼で見守ったことでしょう。

蝉の若い幼虫は全身が白く、目も退化していますが、後期の幼虫になると体が褐色になり、大きな白い複眼ができます。羽化を控えた幼虫は皮下に成虫の体が出来て複眼が成虫と同じ色になります。この頃には地表近くまで竪穴を掘って地上の様子を窺うようになります。

エジプトの冥界の王・オシリス神

エジプトでは古くから現世への復活・再生が祈られたようで、驚くべき高度な技法を駆使してミイラがつくられました。死をエジプト人は魂と肉体の分離と考えたようで、いつか魂が肉体に戻り、再生・復活できると考えたようです。その時のために肉体が消滅しないようにミイラを造り、布で巻き、樹脂で固め、永遠保存を目指し、死の悲しみから逃避したのかもしれません。

人々の再生・復活への願い、憧れは「宗教」に端的にあらわれます。南無阿弥陀仏の六字名号を称えれば、極楽往生がかなうという浄土宗、浄土真宗の教えがそうです。死と死後への想い、希望は永遠のテーマです。人生を考え尽くしたお釈迦様も死後のことはわからない・・と言われています。「死」を釈迦といえど経験したことはないからです。釈迦の教えは人間として生きている間の現実的な教えです。決して死後のものではあはりません。そう考えれば、浄土教はエジプトに起源を求めた方がよさそうです。釈迦は宗教家というより、真理を探求した思索家、哲学者と考えるべきだとおもいます。

断食する釈迦像 インド・ラホール美術館蔵

中国の古代の権力者のお墓に埋葬された遺体の口には蝉型の玉器ないしは蝉型の焼き物が入れられることが多いのですが、それはまさに蝉の再生・復活の力にあずかるために悪霊の入り込みやすい口に入れて体を守ったのだと思われます。ちなみに肛門に至る体のありとあらゆる穴は玉製品ないしはガラス製品で塞がれ、体に悪霊が入ることを阻止します。素材としては王クラスでは最高が「白玉」で、以下玉、ガラス、焼き物、石になります。

カンボジアのアンコールワット出土の石製の蝉

エジプト王の守護神はコブラ、蛇神であり、宗教と遠い世界で繋がると考えられる日本の山や神社の守り神として蛇が登場したり、「白蛇の脱け殻」が大切にされることも同じ考え方によるように思われます。蛇は山を守る聖なる動物とされ、蝉と同じように脱皮を繰り返すことによって成長して新しい力を増します。すなわち生命の更新を意味しています。生命の更新はまた再生、復活を意味します。蝶もやはり変身して、過去から脱皮して羽が生えて、新しい世界に羽ばたいてゆきます。やはり神聖な動物として崇めたようです。死者の魂を来世に運ぶと考えられた古代ギリシャのプシケ(蝶)伝説にその面影がうかがえます。日本の漆工芸品である螺鈿(らでん)に「蝶」はたくさん描かれます。目的は同じです。

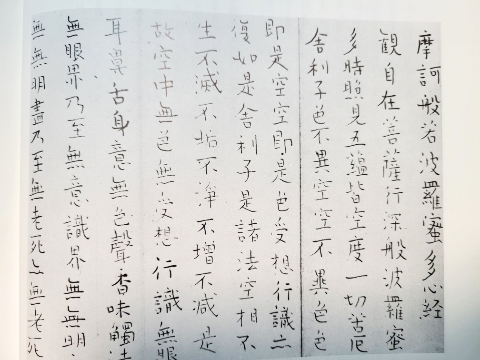

それは日本に仏教が伝わった時代に遡りますが、仏教には「大般若経」という巻物にして500巻以上という膨大な経典があります。名前はご存じだと思いますが、その大般若経のエッセンスを262文字に短縮したのが「般若心経」なのです。これは有名なお経で、どなたもご存じだし、中には暗唱できる方もいらっしゃるでしょう。

般若心経(良寛和尚筆)

大般若経のエッセンスである「般若心経」のさらに最も重要な部分、究極の精髄を挙げるとすると、それが「色即是空」という4文字部分だとされています。これはどういう意味なのでしょうか。

「色」は読んで字のごとく色ですが、エロスの色ではなく、色あるもの、すなはち物体のことを意味しています。その物体は「空」=むなしいもの、すなはち変化するという意味のことなのです。世の中に存在するすべてのもの、動物も人間も石も岩も金属も、地球も宇宙も永遠に存在するものは無く、すべては刻々変化し、消滅してゆく運命にあるということ、これこそが「真理だ」というのです。ですから仏教を考え尽くした7世紀から8世紀の日本人にとって石や宝石や金属は物理的に仏教的真理に反する物、他のものより固く永遠性があると考えられたのだと思います。ですから仏教の隆盛期には反対に排除されたのだと思われます。すべてはむなしいもの、変化するものであり、そうした中にあってさえ永遠性のあるものに執着することすらもむなしいことと考えたのかもしれません。ですから当時の日本人は玉や石、宝石、珍しいガラスにこだわらなかったともいえるのです。これは日本人のすばらしい特質といえます。

それがわかれば後は簡単です。変化する材質がもっとも仏教的ともいえるわけで、日本の寺院は石ではなく、すべてが木造建築といえるものです。世界最古の木造建築、それが法隆寺とされます。

世界最古の木造建築とされる法隆寺金堂

火災で焼失したとされる法隆寺の前身、若草伽藍は更に古いものだったのでしょう。燃えたという本尊も大陸に倣って一部金属の時代がありましたが、大半が木造の仏像に変わっていきます。明治時代に至るまでの日本では家屋も木造です。壁は土を使いますが大半、木と紙です。永遠性のものは「仏教」に反するからなのです。そう考えますと日本文化は理解しやすいです。お茶のわび寂びもそこに立脚していることがわかります。茶道では「侘び寂び」といって、長く使われてきた茶碗や道具類の変化から生じた「渋い味わい深さ」を大切にしてきました。使い込まれた変化の美、劣化の美、消滅への過程、それこそが「美」なのであり、永遠のものではなく、それは長い時間の中で消滅してゆく過程にあるはかない「美」であり、刹那的な「美」といえるものなのです。であるからこそ人間も同じで、いつ死ぬかわからない生を生きる努力をします。明日をも知れぬ戦国時代ならなおのこと、生きている今、この今という一瞬を「一期一会」として大切にするのです。それ以外の真理(哲学・思想)はないのです。

朝鮮李朝時代の玉製蛙

朝鮮半島出土の玉製「蛙」にも同じ意味合いがあります。「空の思想」こそ竜樹という中国の仏教思想家が釈迦の教えを基として体系づけた仏教最大の理論であり「真理」です。奈良仏教を支えた最大の思想的礎(いしずえ)は、まさに「空の思想」だと思います。これなくして8世紀の仏教的発展、すなわち奈良仏教の最大の到達点「唯識」という思想には広がらなかったと考えられます。

交尾が終わった蝉のメスは枯れ木に産卵管をさし込んで卵を産み付けます。ニイニイゼミなど早めに出現する蝉の卵はその年の秋に孵化しますが、多くのセミは翌年の梅雨の頃に孵化します。孵化した幼虫は半透明の白色で、薄い皮をかぶっています。枯れ木の表面まで出た後に最初の脱皮をおこなった幼虫は木を下り、土の中にもぐりこみ、長い地下生活に入ります。幼虫として地下生活する期間は3~17年(アブラゼミは6年)にも達し、昆虫としては寿命が長いといえます。(ウイキペディア検索による)

幼虫は太く鎌状に発達した前脚で木の根に沿って穴を掘り、長い口吻を木の根にさしこみ、道管より樹液を吸って成長します。長い地下生活のうちに数回(アブラゼミは4回)の脱皮が行われます。地下といえどもモグラ、ケラ、ゴミムシなどの天敵がおり、中には菌類に侵されて死ぬ幼虫も多くいます。

古代の人々は、いつ訪れるかわからない「死」に対して不安な毎日を過ごしていたと思われます。永遠なる極楽社会に憧れていたのでしょう。今回の「含蝉」もそうした憧れへの一表現といえるでしょう。

含蝉(がんせん) 共に一部鉄釉のカセが残る