文化講座

掌の骨董5.尾形光琳の螺鈿白梅図印籠

なんと素晴らしい意匠だろうか・・この作品を手にした15年前の第一印象です。それ以来、作品への評価は変わるどころか、見るたびに素晴らしくなっていきます。写真では伝わりにくいのですが、妖しく光る螺鈿の美しさの魅力も息をのむほどです。作品に付いている江戸ガラス独特の薄青いとんぼ玉も趣があります。品のいい大きさで、やや小さめの印籠を引き締めています。根付も江戸中期頃の青海波が見事に残る松の雄渾な絵柄ですが、残念なことに松の葉の漆部分が使用に際してかなり強く擦れたためか剥がれています。しかし使われてきた「擦れ」がいい雰囲気を残してくれています。

この印籠に銘はありませんが、見てのとおりの「光琳蒔絵」に間違いはありません。光琳といえば熱海のMOA美術館の至宝とされる国宝「紅梅白梅図屏風」と根津美術館所蔵の国宝「燕子花(かきつばた)図屏風」で天下に有名ですし、重文・国宝指定の多い大作家です。

印籠の片面 光琳作 螺鈿白梅図印籠

同印籠の根付 蒔絵青海波松文根付

尾形光琳(おがた こうりん、万治元年(1658年)から享保元年6月2日(1716年7月20日))は、江戸時代の画家で、京都の呉服商「雁金屋」の当主・尾形宗謙の次男として生まれました。光琳30歳の時、父宗謙が死去し、光琳の兄が家督を継ぎました。その頃、雁金屋の経営はまさに破綻の淵にあったようですが、生来の遊び人であった光琳は遊興三昧の日々を送って、兄弟で相続した莫大な財産を湯水のように遊興に使い果たし、弟の尾形乾山から借金するようなありさまでした。一説に「光琳工房」という大量生産する工房があったのではという考えもあるようです。工房といえるものかわかりませんが、漆などの工程で簡単な下請け職人たちはいたかもしれません。しかし乾山に頼る借金生活の中では大規模な「工房」なる経営は無理だったのではないかと考えます。

とはいえ、光琳の仕事全般を貫くあの華麗な、それまでの日本美術にはない抽象性、デザイン性、バランスの良い愛らしい文様こそ、そうした莫大な財産をつぎ込んだ遊興の果てに到達しえた、まさに光琳畢生の境地ともいえるのではないか、私にはそう思えてならないのです。

ここでは光琳の伝記を書くつもりはありませんが、簡単に尾形家の祖先を振り返ってみたいと思います。信長の時代の足利将軍家・義昭に仕える上級武士であったといわれる伊春の子・尾形道柏(光琳の曽祖父)の代に染色業を始めたといいます。道柏の夫人が、あの有名な書家、陶芸家であって、本業は足利家お抱えの同朋衆にして刀剣鑑定家、刀剣研磨の家柄である本阿弥家の当主の光悦の姉であり、光悦と光琳は遠い姻戚関係にあることになります。呉服商雁金屋は慶長年間には秀吉の正妻おね、後の高台院、淀君、徳川家康、徳川秀忠および同夫人お江の方など当代一流の人物を顧客としていたようですが、宗柏の時代には東福門院(徳川秀忠娘、後水尾天皇中宮)の用を務めるようになり、財を築いたようです。宗柏の末子で、雁金屋の後継ぎとなったのが光琳・乾山兄弟の父である尾形宗謙 (1621-87年) でした。この宗謙も光悦流の書をよくし、絵も描くという趣味人だったようです。光琳はこうした趣味人宗謙の次男として万治元年(1658年)に生まれました。

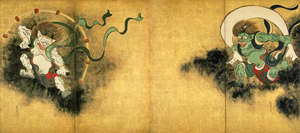

風神雷神図 尾形光琳筆 東京国立博物館 重要文化財

尾形光琳は、後代に「琳派」と呼ばれる装飾的大画面を得意とした一派を生み出した始祖であり、江戸時代中期を代表する画家のひとりであるとされますが、私は光悦、宗達が光琳の背後に大きく影響を及ぼしていたと考えます。それは京都の建仁寺にある宗達の筆になる国宝「風神雷神図屏風」と光琳が模写した「風神雷神図屏風」を見れば明らかです。構図も同じで、色調も似通っていますが、やはり宗達の筆には当時の光琳にしても及ばなかった何かがあります。やはり宗達は筆の冴えも素晴らしい。色調もダントツに光琳より落ち着いてバランスがいい。どうして光琳は宗達の「風神雷神図屏風」を模写したのか?模写は現代でも画学生たちがよく古画の名画を写して、そこから時代の筆法や色彩感覚、筆の線の美しさを学ぼうとしています。すなわち、名画から何かを学び取りたいという意欲が模写の原動力といえます。光琳も同じです。模写することで偉大な先人である法橋・宗達の絵から独自の技法、秘密を探ろうとしたに違いありません。風神雷神図では乗り越えられなかった技術の壁を、光琳は肖像画とデザインいう分野で超えたと思っています。「中村内蔵助像」(重要文化財)「燕子花図屏風」「紅白梅図屏風(共に国宝)」を描くことで超えた、と私は思っています。江戸の貨幣鋳造の拠点である銀座の重役、今でいえば財務省の高級官僚である中村内蔵助という人物の内面と気高さを絵に表現し得たのです。そして平安の昔の在原業平の作品といわれる「伊勢物語」に題材を得た国宝「燕子花図屏風」や蒔絵文箱「八橋の図」(国宝)を作成し、MOAの国宝「紅白梅図屏風」に至ったのです。

紅白梅図 二曲一双屏風、 尾形光琳筆、 MOA美術館 国宝

燕子花図 六曲屏風、尾形光琳筆、 根津美術館、国宝

ここに至って私は日本には美術的に見て三つの大きな流れがあると思っています。佐々木道誉に代表されるバサラな戦国大名の派手な世界、それはバサラからカブクという世界に融合されます。それが桃山という文化の発展期に融合して出雲の阿国によって始まるとされる華やかで豪華絢爛たる歌舞伎の世界に引き継がれます。江戸時代の一面を形成する民衆の中の風俗の美の世界、そしてそれを更に引き継ぐ浮世絵がここに始まります。

また一方では世阿弥によって始まった能という世界。これは夢幻能という独自な極地を創り上げましたが、幽玄という空想と洗練された貴族の模倣の中に遊ぶような高度で新しい手法や決められた所作が利休によって茶道とも融合して、新しい侘び寂びの茶の湯の世界に昇華、発展してゆきました。足利義政から一休禅師、村田珠光によって導かれた「侘び寂び」は一つの日本的美の極致ともいうべき世界です。そして利休によって茶道は統合・整理・完成されます。

そして最後の三番目は本阿弥光悦、俵屋宗達の二人によって始まった琳派です。後に光琳、仁清、乾山によって完成される平安以来の雅な宮廷絵画の系譜です。源氏物語絵巻、泉式部日記では男女の愛の世界が極めつくされます。これも人生の一大物語絵巻です。

光悦書・宗達版画絵(陽明文庫旧蔵品)

あしひきの山路の苔の露の上に、ねざめ夜深き月をみるかな(新古今)

もう一つの古今集、新古今集などの歌の世界、ここには文学として完成された言葉の美学があります。そして背景には日本の豊かな四季折々の変化と仏教の諦念が、雅な宮廷人の人生模様にオーバーラップして哀調を帯びて描かれます。そして極めつけが「伊勢物語」を貫く在原業平の物語です。源氏と在原業平によって日本美の原型がここに形成されたのです。源氏物語の枯れた秋草表現と「古今集」「新古今集」において、歌における秋の嫋々とした世界が光り輝く珠玉のような言葉によって詠われます。こうした世界は渥美の国宝「秋草文壺」にも描き切られています。伊勢物語の「か・き・つ・ば・た」という頭文字にかけて歌を詠むという有名な、なんとも雅で当意即妙で、しかも人間の心をえぐるような鋭い感性で歌を詠む。日本的美の最高峰である渋く地味でいながら雅で華やかで悲しげな世界がそこにあります。最高の美と愛と快楽は刹那的であり、花は枯れ、人間も枯れてゆきます。死は避けえない現実です。その枯れゆく諦念を生き抜く人生のはかなさ、そこに人生の悲しみが旅と重なり哀調をおびて表現されます。後の俳諧の巨匠「松尾芭蕉」の世界もそうした旅と枯れた美の延長線上にあります。

そして宗達から光琳への絵画の流れは意匠〈デザイン〉という新しい領域に到達します。金屏風に雅な線で秋草を描く、自然の一瞬を切り取ったようにうねった海を描いた晩年の宗達の「松島図屏風」、光琳のデザイン化された新境地の「紅梅白梅図屏風」の川の流れが見事な美しい様式美を見せます。平安時代以来の日本の美術が今ここに結晶となって美しく煌めいています。

そこに描かれる世界は日本の芸術世界の頂点を極めた世界です。もうこれ以上は考えられない美の最高峰といえます。

光琳は京都という平安の美学を継承する豊かな場所で、江戸時代の町衆文化を築き上げました。彼の創作した「光琳文様」は一世を風靡し、その影響は今日の美術や京都の清水焼の作品にまで深く影響を与えています。

光琳筆 布袋図(金彩・後世加筆)

今回の印籠は小さいですが、光琳の世界が表されており、螺鈿の光もデザインに溶け合って美しい光を放っています。鉛と思われる渋い金属にも全体的には程よい味わいがあります。絵画としての技量は宗達には及ばなかったというのが私の光琳観ではありますが、独自のデザイン、というと軽い感じがしますが、意匠といえばなんとなくしっくりするかと思います。宗達にはない意匠、光琳独自の世界は新しく宗達を乗り越えた意匠にあると思います。その片鱗がこの印籠にもあるように思います。このような抽象表現は志野、織部のデザインに通ずる「桃山時代の抽象性」に源流があるように思われます。

現在、東京の青山の根津美術館で「尾形光琳300年忌記念特別展として「燕子花(かきつばた)と紅白梅―光琳デザインの秘密」と題して展覧しています。私も新たな気持ちで観てきたいと思っています。

※博物館所蔵以外は筆者所蔵品です。