文化講座

掌の骨董121.伊万里・色絵古九谷金銀彩湯碗

色絵古九谷金銀彩湯碗

今回は伊万里磁器で、最初に色絵が施された「古九谷様式金銀彩湯碗」についてお話いたします。

まず伊万里が他の焼き物と全く違う質の焼き物であるということを知ってください。

焼き物には次の4種類があります。

①土器

②炻器(せっき)

③陶器

④磁器

縄文土器

①の土器は「縄文」や「弥生」の土器です。成分は普通の土です。

②炻器(せっき)とは、素焼きで、高温で焼かれた作品をいいます。土の中に長石などのガラス分が溶けて、固く焼き締まった焼き物です。焼成温度は1000度から1200度を超えます。

③陶器は②に灰釉(かいゆう)ないしは自然釉などの釉薬がかかった状態の施釉された焼き物で、通常800度から1240度を超える温度で焼成されます。

④土が原料ではなく、伊万里地方や瀬戸地方で採取されるカオリン(カオリナイト)という鉱物を微細に砕いたものを水で解いて、粘土状にして轆轤で整形し、ほぼ1400度の高温度で焼きます。従って「還元炎」焼成となり、青磁が出来るとともに、呉須(酸化コバルト)を使い絵を描くと美しいブルーの絵が描ける。釉薬は「柞灰(いすばい)」を使います。

初期伊万里の呉須絵

伊万里磁器において色絵が製作されるのは1640年くらいからであり、それらは「古九谷様式」あるいは「伊万里初期色絵」と呼ばれます。特に今回の「金銀彩」は製作期間限定品とされる磁器で、古九谷期の1645年あたりから1658年あたりの短期間製作となります。当初はエンジ色を交えた、白地に金銀赤のおめでたい色合いとして珍重されました。

金銀を使う作品、特に銀は以後作られず、この期間のみの使用でした。それはなぜでしょうか?銀彩は作られてすぐは、プラチナのようにきれいに輝いてますが、次第に時間が経過しますと「酸化」して黒くなります。いわゆる「燻し銀」になります。従いまして普通は「銀彩」は作られません。

ではどうしてこうした「銀彩」が作られたかと言いますと、記録には残っていませんが、推測はできます。この時期、東西に分かれて戦った天下分け目の関ヶ原の戦い(1600年)の後、ほぼ大勢は決着したこともあり、大雑把な戦後処理をしただけで、対豊臣家対策に手間がかかり、「武家諸法度」が徳川家康の命により、やっと2代将軍徳川秀忠により発布され、効果が出始めました。

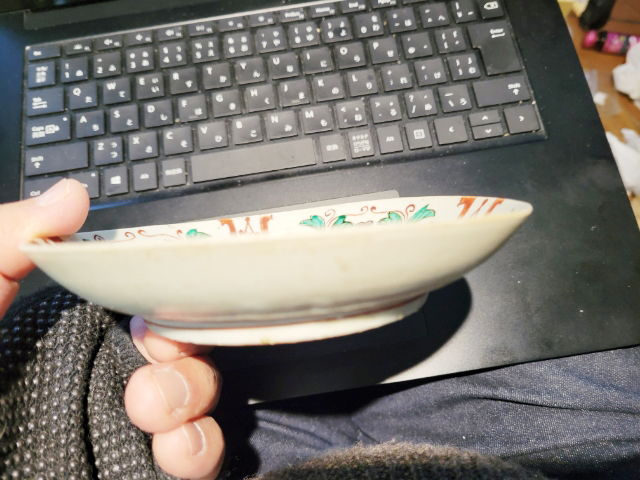

本作の美しい藤唐草紋様 赤絵の藤の花に金彩がほどこされてます。

唐草の筆遣いは、見事です。

その時に、公式文書には残りませんから不明ですが、古来から、直接手を下すより、抵抗されずに敵を倒すための手段として間者・隠密の手による毒殺が頻繁に行われたようです。しかし暗殺される側は、事前に暗殺されないように毒に反応する銀をさりげなく塗った食器や容器・銀箸を使うことにより、食事をする前に察知、予防するようになりました。銀は様々な毒に反応して、瞬時に黒く変色しますから、見ただけで危険を事前に察知できます。

しかしハッキリした記録もないために、詳細は分かりませんが、製作した「鍋島藩」も幕府の敵方、すなはち外様大名の立場でもあったため、自分たちが毒殺されないように製作した可能性もあることは確かでしょう。

伊万里、すなはち「鍋島藩」は興味ある藩で、対幕府に対して、なかなかうまい対応をしており、外様大名でありながら、伊万里磁器の国内だけではなく、オランダ貿易まで許可されてます。このことは別の機会に詳しく書いてみたいと思います。本来なら新規事業として、新たな産業を外様大名が興すことなどは出来るはずもありませんでした。

しかし、さすがに毒殺対策の「金銀彩磁器」については幕府からの圧力もあり、その製作を1658年頃に中止したようです。公式文書には残らないため、それ以後は禁止されたようで、製作はされなくなりました。

最初の磁器、いわゆる初期伊万里は釉薬の中に若干の鉄分が入り、還元焔で焼きますから還元されて青白く焼かれます。中国景徳鎮窯磁器の「インチン(青白磁)」がその良い例です。色絵を美しい色で出すためには、素地を純白にしないと、はっきりと美しく出ません。鉄分が多くなると、素地そのものが、青磁化して青味が強くなり、色絵の効果が薄まります。

従いまして、鍋島藩としては色絵模様の色合いを美しく出すために、地を美しい白に仕上げる必要がありました。釉薬の成分から鉄分を少なくする技法を考えるか、あるいは釉薬に白い顔料か西洋で行なったような「ボーンチャイナ」、いわゆる白く焼いた骨(カルシウム)を微細に砕き、それを入れることにより、素地を白くすることを考えます。これを「濁手(にごしで)」と呼んでます。

黒楽茶碗

推測するに、そのヒントは「楽焼」と考えられます。楽焼では「黒」色をより渋い漆黒に近づけ、美しく深い黒色にするために鉄分を入れると共に、碁石の那智黒のような深い黒石を微細に砕いて鉛釉に混ぜて、さらに鉄分の引き出し黒の急冷技法を併用して黒色を深化させています。

今現在、白い素地を製作している柿右衛門家では、そうした粉末を入れてはいないといいます。独自開発の釉薬を掛けて焼いてるといってます。まあどのような秘伝の釉薬を「濁手」と呼んでいるのか公開していません。

私は自分が納得しないと気が済まない性格ですから、一度、少しお金はかかりますが、成分科学分析の専門家に古九谷濁手磁器と現代の「柿右衛門白磁」を共に提出して、双方を削る必要がありますが、成分分析して調べてもらおうと考えてます。

色絵古九谷カキツバタ紋中皿

上の作品の歪み

こうした歴史に関わる焼き物は面白いですね。金銀彩の作品の大半は薪で焼いてますから、温度差による歪みが出ます。この歪みは横から見れば簡単に見分けることができ、現代作の贋作(電気・ガス・石油で、コンピューター管理により、温度が一定のため作品が歪まない)を見分ける鑑定ポイントの一つです。みなさんも骨董市や骨董店で「黙って」試して「実戦勉強」してみて下さい。横から見て、歪まず水平なものは贋作(現代作)ですから、気をつけましょう。この方法は簡単で、古陶器全般に通用する鑑定方法です。

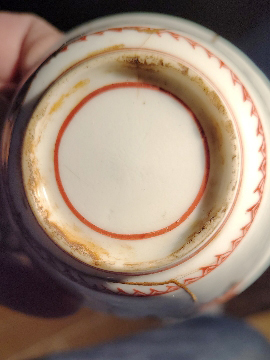

本作品の高台 色絵も丁寧に描かれてます。

※こちらをクリックしますと、同じ著者によります「旅・つれづれなるままに」にアクセスできます。ぜひこちらもお楽しみください。