文化講座

掌の骨董127.スリップウエア渦文中皿(イギリス)

スリップウエア渦文中皿

今回はスリップウエアについて書いてみました。今回のスリップウエアはイギリスの18世紀末から19世紀頃の作品です。この作品は東京ビッグサイト骨董祭りで、知り合いの店の「山」の中から見つけました。純粋に美的な魅力がある作品です。

現代において、この作品は「民芸」というジャンルに入れる方もおるのではないかと思いますが、これは正確には「西洋アンティーク」です。民芸の魁(さきがけ)というべき指導者の人たちは、一般的に柳宗悦(やなぎむねよし)、浜田庄司、河井寬次郎、バーナード・リーチの四人といわれています。

民芸論の人たち

ところで「民芸」とは何でしょうか。彼らは「民衆的工芸」の略で、旅の列車の中で、たまたま思いついてつけた名称のようです。元々この業界には「古民具」というジャンルがあり、「民芸」なる新しい言葉は不必要です。そういう名前を新たに作ること自体が自分たちの「特異性」を全面に押し出したい気持ち一杯のようで、今や不要なジャンルで、より混乱を招き迷惑なことです。

私は古美術、骨董、古民具を、次のように区別してます。

古(こ)、すなはち古いとはイギリスなどで、アンティークという言葉では一般的に100年以上経過した作品を指して言います。骨董にはいろいろ歴史的な意味がありますが、ほぼこれに準じる傾向にあります。

①古美術→鑑賞目的・特権階級、将軍家、大名などの持ち物の一部。刀剣、絵画、茶道具など。螺鈿などの漆作品。

②骨董→中流階級の持ち物の一部、茶道具、細工金具などの付いた高級な家具類。漆作品。

③古民具→装飾の付かない家具、庶民の生活に、必要最小限使用された「民具・道具類」です。古民具は決して「侘び・寂び」の作品とはなりません。

日本の美術界ではあいまいな表現が多く注意が必要ですが、特に「民芸」はあいまいで、それは混乱を招くだけで不必要であり、これまで親しまれてきた「民具」ないしは「古民具」と言う呼び名で十分と考えます。

そもそも先の柳宗悦は「国宝茶碗・喜左衛門井戸」を民芸品の頂点と彼の著作「茶と美」の中で書いてますが、これはとんでもない勘違いというか、彼の美意識ならびに美術知識を疑わざるを得ない記述です。さらにひどいことに「国宝茶碗・喜左衛門井戸」程度の作品は韓国ではありふれた、どこにでも転がっている「普通」の作品だと同書にて決めつけたことでした。

「国宝茶碗・喜左衛門井戸」は れっきとした、純然たる「国宝」であり、李朝茶碗の中では特筆すべき、類例無き素晴らしい古美術品です。美術品に熟知した業界トップの、国会で決められた選考委員たちが、同じ物はなく、美的にも特筆すべき作品であり、家康の血を引く松平不昧公愛玩の茶碗という歴史的な来歴を有するものとして選んだ作品です。それを「民芸品」の代表的作品だなどと、文藝春秋社の文庫本に書いてあります。文春も売れるから出版するのでしょうが、編集部はもう少し内容を精査して、責任を持って出版してほしいものです。

ビールを愛した北大路魯山人

「国宝茶碗・喜左衛門井戸」 は決して「民芸品」の最高作品ではありません。純然たる国宝作品であり、類品はありません。このように彼ら「民芸論者」がいう「民芸品」の定義は極めてあいまいですが、「必要最低限の道具類」というべき物であり、ギリギリの貧困生活をしていた人たちの、最もシンプルな道具類や衣類、野良着という事になります。

今回の「スリップウエア」は釉薬が掛かり、それだけで高級品です。決して貧しい人達の手には入らなかった作品です。スリップという「泥漿(でいしょう)」を図柄に大胆に施された素晴らしい作品です。

かれらが大切にしたい気持ちはわかりますが、より分類を複雑にしてしまい、先に挙げたように「国宝茶碗」を「民芸品」の頂点と解釈するほど無神経ですから、定義はしない方がよく、「骨董品」か「古民具」で十分よろしいかと思います。

なぜそう思うかといえば、「民芸」創始者の四人は皆さん大富豪で、けっして「民芸」「庶民派」サイドの人たちではないからです。大富豪には、明日の生活もままならない民衆の苦しい生活は理解できないし、作品の生まれる背景も理解はできないからです。さらに、それらは決して彼らが長年使い込んだ愛用品でもなく、愛着すらないでしょう。上から目線で見て、単に貧しい庶民が生活の中で使う、彼らからして珍奇で珍しい世界の作品をあたかも「新発見」したかのように大々的に取り上げ、これまで、まったく知らない庶民の貧しい生活の中に使われてきた、観たことない、質素な道具類に驚き、着目し、珍しがっただけのことです。浜田庄司も益子の山持ち、すなはち大地主で、柳宗悦は海軍少将を父に持ち、麻布の一等地の洋館豪邸に住み、学習院に通った貴族の息子であり、河井寬次郎も京都五条坂に広大な窯を構える富裕な陶芸家です。後に参加した白洲正子などは明治の薩摩の大物政治家、樺山 資紀の娘で、大富豪です。彼らは貧しい生活に使われてきた「道具類」を見て、こんなのは見たことない、こんなに質素な道具類を使ってるのか、と驚いたのです。

北大路魯山人作品「夜咄(よばなし)用灯火器」

柳宗悦たち「民芸論者」が民芸論を持ち出し、騒ぎ始めた頃、理由あって父母に捨てられ、貧困のどん底から、自力で這い上がった北大路魯山人は、そうした「民芸論者」を再起不能に近いまで徹底的に論破したのです。その最大の争点は、私が述べたことを「具体的」に論破したことと、柳の同志浜田庄司の販売する作品の、「民芸品」とは思えない「法外」に高額な値段を徹底的に批判したのです。以後、民芸論者は反論すらもできずに衰退の一途をたどり、今や「民芸」の店はなくなりました。私は彼らが反論すらしなかったことに、大きな不満を持ってます。そこに「反論」すらできない何かがあったからなのでしょうか。

ですから私はこの本作品を「民芸論」の立場からは取り上げるつもりはありません。そもそもイギリスのスリップウエアは「民芸論」とはまったく関係ありません。彼らが利用したに過ぎません。是非皆さんにはこのことを知って欲しく書きました。美しい作品は元々美しいのです。

ここでスリップウエアの歴史について考えていきましょう。

すでに先史時代からスリップウエアはつくられてきました。紀元前、中国では5000年も古くから土器の表面にスリップ(エンゴーベ)と呼ばれる泥漿(でいしょう:水と色の違う粘土を適度な濃度に混ぜたもの)状の化粧土で文様を描き、装飾し、そこに鉛釉薬を掛けて焼いた作品がスリップウエアです。

渦の中心部にある三つの重ね痕跡

製作方法としてはいま述べたスリップを準備し、生乾きの鉢や皿の全面に地色となるスリップを流し掛けする。さらにこの上を櫛状の道具で引っかいたりして文様を描く。場合によっては型に押し当てて文様を付けたりしたあとに鉛釉薬を掛けて窯に入れて焼成。完成後、スリップをたらした部分は盛り上がるという特徴があります。

先にも述べたように、スリップウエアの最古のものは紀元前5000年の古代中国で作陶されていた「彩陶」や古代オリエント、メソポタミア文明、古代エジプト文明など、広く古代中東、インダス文明で作られたと考えられています。

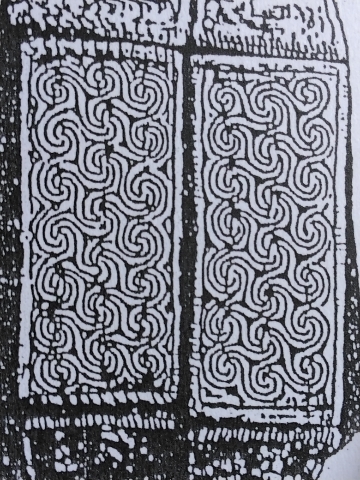

さらに古代エーゲ海文明、特にギリシアの陶芸、古代オリエントの陶芸にひきつがれています。本作品もメソポタミア伝来のS字スパイラルを交差させ、渦巻き文様に表現した、非常に古い文様を応用しています。

渦巻文様(エーゲ海文明ミュケナイ発掘作品のイラスト)

そしてイギリスでは、ローマ時代の1世紀から4世紀に既に「スリップ」を用いた作陶が行われています。

中世初期の8世紀のバイキングやノルマンの征服時代から英国の製陶技術が再び進歩し始め、鉛の釉薬を使った焼き物が普及しました。これらは「中世陶器」と呼ばれている高級品です。

本作品高台部分

15世紀から16世紀になると、ドイツ、ニーダーランドの影響を受けた英国では、食卓に釉薬の掛かった陶製の器が増えて行きました。それらは2色以上のスリップを重ね掛けして装飾された焼き物である「スリップウエア」としてもてはやされ、各国の国民性や好みにより手が加えられて、17世紀初頭には既に現在よく見る黒色と黄色のスリップウエアの原型も登場するようになりました。本作もそうした黄色の伝統を引く作品です。

17世紀から18世紀まで、イギリスではチューダー王朝が王権を強め、格式や権威が強化され、それは重厚なスリップウエア陶器の誕生に影響を与えました。

ところがこうしたスリップウエアは、18世紀末から始まった「産業革命」による大量生産品の普及により、19世紀末になる頃には衰退して、味わいのない粗悪な作品になり、その歴史にピリオドを打つことになります。

本作品

※こちらをクリックされますと、同じ著者によります「旅・つれづれなるままに」にアクセスできます。こちらもお楽しみください。