文化講座

掌の骨董129.ミント(初現品)と侘び・寂び。実戦的古陶磁器鑑定ポイント1 「カセ」について

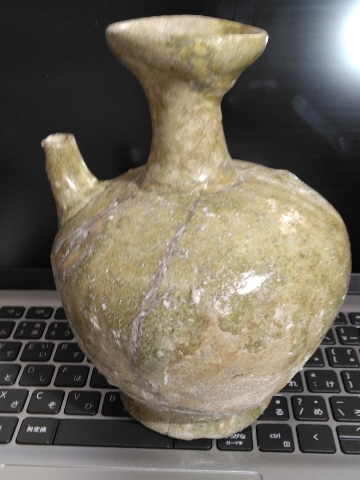

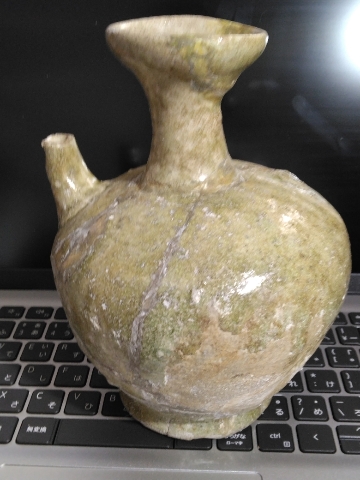

古陶磁器代表、「古瀬戸水注」(平安時代後期から鎌倉時代初期)の「カセ」

今回は、世界に誇る日本の「侘び・寂び」とその源流をなし、古美術品、特に古陶磁器の鑑定に欠かせない「カセ」についてお話しします。

かつて、桃山時代の茶人たちは、茶器に対して、それまでになかった見方、新たなさまざまな美意識や見方を持ち、茶碗や茶道具に入ったヒビ、割れ目や、茶碗の表面に出来た劣化現象を美の一つの要素、大切にしてきた結果としての破損として評価、保存してきました。

日本の美を創りだした重要な一人、桃山時代から江戸時代初期に活躍した刀剣鑑定とぬぐい(研磨)を家業とし、書と芸術作品制作に長けた本阿弥光悦は、陶磁器制作などにおいて、現在国宝に指定されている白楽片身替茶碗「不二山」や漆芸品を制作したほどの偉大な芸術家ですが、同じように楽茶碗を制作中、思うような出来具合にならず、満足出来ず、その茶碗を割り、漆による修復をさせ、その変化のある出来に満足して使用したと言われています。「修復」による「変化」を美の表現の一つとして理解した最初の芸術家といえます。彼が大切にした日本美術の特質、美の自然なる劣化現象の一つに「カセ」があります。

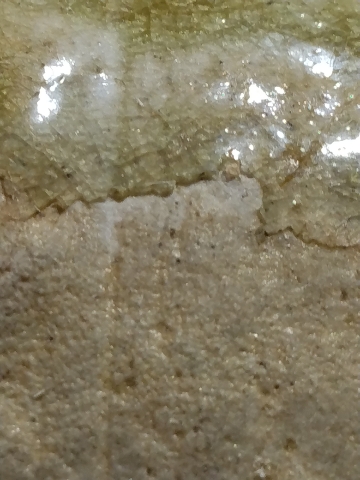

カセの跡はつるつるしている。

では、カセとは何でしょうか。ここでカセの「定義」をしてみましょう。

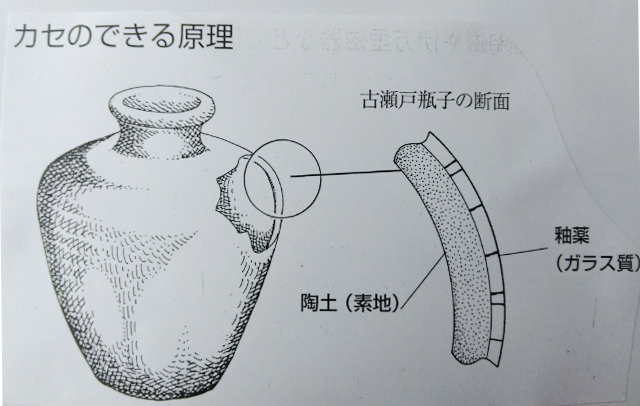

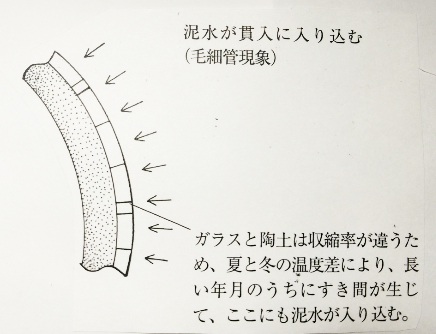

カセとは、カセルという、辞書にもある、れっきとした日本語の動詞、名詞が示すように、語源は血液が凝固した「かさぶた」が剥がれることを表す言葉に由来します。すなはち陶磁器表面の釉薬であるガラス質が、剥離する現象を「カセ」といいます。素地と釉薬の熱膨張率、収縮率の違いから、長い時間をかけて接着面に微かな隙間、ズレが生じ、そこに微かな水が入り込み、釉薬が自然剥離する現象をいい、鑑定の重要な一ポイントとなります。

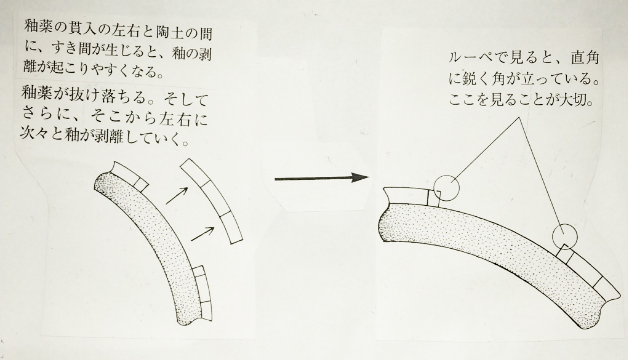

カセの原理図

貫入という、釉薬に細かいヒビが入る場合は、毛細管現象により剥離の進行速度が早くなります。早いといっても、剥離するまでには、土に埋まった状況にもよりますが、私が推測するに、約300年ほどの時間が必要のようです。ですから人工的である「贋作」は作りにくく、力や、道具で無理に剥離させようとすると、ガラス質がガサガサに荒れますから一見してわかります。年代の経過した真作は剥離跡が自然でつるつるしています。

「カセ」の特徴①

劣化現象とは人に例えると、産まれて間もない赤ちゃんの肌はつるつるで、みずみずしい。しかし40歳、50歳、60歳と次第に歳を取ると、そのみずみずしさは少なくなり、荒れてカサカサになります。陶磁器も同じように歳を取ります。表面の輝きは次第に失せて、皮膚が荒れるのと同じように荒れてきます。ただ人の命は100歳ほどまでですが、釉薬のかかった陶磁器の劣化現象は釉薬の素材にもよりますが、300年から1000年という長い時間が必要である点の違いに表れます。

さらにわかりやすく表現すれば、釉薬であるガラス質はアルカリ質、埋まってる土壌は酸性質であり、アルカリ質の釉薬が酸に浸食されていくことも、侘びた感じになりますが、膨張、収縮の方が影響しやすく、剥離につながり易いものです。

作品が夏冬の温度差、さらに朝夕の温度差を土中において何百年も受けますと、その釉薬と本体の接着面にズレ、隙間が生じます。さらに毛細管現象により、貫入から水が中に染み込みやすくなり、釉薬の剥がれにつながります。

「カセ」の特徴②

そうした劣化現象に「美」を見いだすのは、世界で日本人のみであり、その感性の深さと広さは特質に値します。そうした価値観の中には、人工的であることを嫌い、自然であることを五劫思惟の結果、本願を得た阿弥陀如来のように、宇宙的な規模の大自然における時間の経過、そこに日本独自の美意識の源流を観る思いです。二酸化炭素による自然破壊による急激な環境変化、気候変動が叫ばれる昨今、我々日本人は、縄文時代以降、「大自然」の中に生きてきた先祖の生き方の大切さを世界に発信する必要がありそうに思います。

西洋、大陸的な美意識は「無傷完品」という、制作された時のままの姿を保つことが、美術品の価値を保つという美意識を持っています。この意識はあらゆる美術品に共通してます。

未使用品の多い「ドイツ・ゲルマニアシリーズ古切手」と密封処理されたカナダ・メープル1オンス金貨

日本は世界的な流れに逆らうように、絶対他力すなはち自然の経過、自然のなせる世界と共に人間と使われる道具類、美術品は生きる道を見いだしてきました。中国やヨーロッパでは、使われなかった未使用品が高価であり、コイン、切手も未使用品が高価です。やはり道具という目的で生まれた作品は、使われてこその「道具」であり、しかも物は大切に扱うという、精神性の高さを日本人は持っています。西洋の合理主義は落としても壊れない作品を理想とし、究極は金属作品に向かいます。壊れた作品は廃棄されます。しかし日本人は繊細な美しい作品を、大切に長く使い、保存するという伝統を持っています。当たって欠けたり、ヒビが入ったら、修復補強して大切に使い、また割れたら直して大切に使います。西洋は捨てて新しい物に取り替える。この差がいかにも合理的と考えられる「割り切り」の大きい精神文化と日本の独特な非合理的で、割り切りの悪い、こだわる文化を形成しているように思われます。

「カセ」の特徴③

今回の「カセ」は、図にあるように、カセを拡大ルーペ、私はインターネットで求めた、安価で優れた40倍のライト付きルーペで鑑定してます。剥がれ落ちた釉薬の角が直角に近い角度であり、素地がきれいであれば、真作品(本物)です。簡単に骨董市などで楽しめ、古美術の奥深さに出会える「鑑定」の第一歩です。

※こちらをクリックされますと、同じ著者によります「旅・つれづれなるままに」にアクセスできます。こちらもお楽しみください。