文化講座

掌の骨董119.「殷(商)・熊の古玉」について 連載2回の1回目

殷の熊形古玉

今回は私にとって玉の最高峰と考えます「殷(いん・商ともいう)」の古玉(こぎょく)の副葬玉器・護符を取り上げます。護符とは、来世(死後に行くと考えられた世界)への旅のお守りであり、魔除けと考えられた物です。

私の観るところ、今回取り上げた作品は、数少ない間違いのない本物の「殷古玉」で、青銅器に比べ、玉は極めて品が少ないので、貴重です。

さらに、この時代の作品は圧倒的に贋作が多いのですが、その贋作ですら最近では見なくなり、春秋戦国時代から漢時代のものの贋作が圧倒的に多いように思います。殷周という神代というべき時代の贋作作りは、造形的にも難しく、その時代にふさわしい「古び」を出す難しさがあり、研究される方も少なくなり、したがって真贋判断も難しくなり、それに伴い高額で買うマニアも少なくなりますから、殷時代の玉の贋作作りは「割に合わない」ということになったのかも知れません。本作はヤフオク画面を観ていて「本物」だと分かりました。もうめったにないというか、99.9%あり得ませんが、本物はその持つ石のパワー、彫刻のパワーが私の心を熱く揺さぶります。特に本作品の饕餮文(とうてつもん)をネット画面で初めて観た時には、形態に殷時代独特の死生観、「不気味な死の影と厳しさ、厳粛な感動」があり、直感的に本物と自分では理解しました。これはエジプトの18王朝からプトレマイオス王朝あたりの死の現実である「ミイラ棺」などを観るたびに同じ死の「厳粛さ」、「厳しさ」というか「崇高さ」を感じ、感動を新たにいたしますが、その感覚に似ています。

エジプトプトレマイオス王朝の副葬品・布に覆われたままのウシャプティ。

この観る訓練は殷(商)時代の「饕餮文」他の紋様の本物(基本は現地にて発掘された、その時の撮影写真)の図録を集め、それを何回も、真剣に見続ける、あるいは「玉」の場合はその造形、姿や「饕餮文」を観るしか真贋を見分ける練習はありません。もちろん玉の劣化は基本ですから、殷玉は古く、劣化がいちばん激しい部類に入りますから、見分けるには基本中の基本ポイントです。

その次はパティーナです。年代を経た青銅の錆や付着物、土錆は見処です。緑青(ろくしょう)という青緑色をした青銅、ないしは銅成分にでる錆と、それに付着する極めて年代を経た硬い土錆をパティーナといいます。

殷の熊形古玉器全体の姿

この国の贋作のすごいところは、いわゆる贋作師が、青銅作品であれば、本物から精密に型を取り、古代から採取してきた産地の銅を使い、そっくりに仕上げて作り、土に埋めて、その孫の世代がそれらを掘り出す、すると50年くらい経過した青銅作品には「本物」の緑青がびっしり出ますから、顕微鏡で観察しても、化学的な緑青でもなく、本物の緑青な訳ですから見抜くのは難しいです。これを代々繰り返す、これらの贋作を「まご子の贋作」といいます。祖父が子を飛び越して、孫のために贋作を作り、埋めておく。孫は祖父の埋めた贋作作品を掘り出し、現在の発掘現場らしき場所で金を払い、発掘された瞬間のように撮影、中には博物館の証明書まで偽造し、その撮影した写真も付ける。こうして海外の富裕階級に高額で売却して、彼らはしぶとく生き抜きます。それを繰り返す。さすがというか、大陸のしたたかな、気の長い話です。そういう人たちが現代もいるということを知るべきです。

成分分析に出しても、古くからの銅山の銅を使ってますから、判断はできません。ただ一点、何千年も前に溶かされ型に入れられた銅は、時代を経て硬化しており、粘り気がなくなり 、落としたり強く叩くと割れます。ですから「割れている」古銅は、割れた断面を精密に観察すると本物と判定しやすいと言えます。

そこへゆくと「玉」は型にとって写し取ることが出来ないため、複製が難しいのです。石、特にシルクロードのオアシス都市ホータン(和田)の白玉川から採取される、白く不透明な乳白色の玉そのものは大変貴重なもので、殷、周時代に正式に国が採取していたかは私には資料がなく、判断できませんが、春秋戦国時代に生まれた孔子以後、白は基本的に儒教の中に主張される色と私は考えますから、春秋戦国時代には「和田玉(ホータン玉)」らしき作品があり、黄色から白へ、次第に変化します。すなはち、和田玉が現代に価値が高いのは、孔子の教え、儒教を重んじ、後世にて儒教の白を高貴な色として敬うようになってからと考えます。特に李朝の陶磁器「白磁」にその傾向は強く、貴族階級の生活は白に彩られました。外交折衝以外は白磁を使い、白い服を着て、邸宅の内部は白で内装するなど、かなり徹底されました。儒教では何色にも染まらない色、純白色、その色そのものを高貴で純粋な色としてきました。中国でも純白の和田玉や陶磁器の「白磁」が至高なる最高の「玉器」とされ、王の権力のシンボルともなりますが、そこに至るには孔子の死からそれなりの時間が必要だったと思います。(※玉についてはこちらをクリックされますと、過去の玉を扱った連載にアクセスできます。11回 歴代皇帝の愛した宝物 「羊脂玉(ようしぎょく)」)

李朝時代の白磁六角盃(朝鮮・李朝時代)

今回の「殷玉」は、古き時代の黄玉で、殷王朝当初、またはそれ以前は皇帝のシンボルカラーは「黄色」であったことを窺わせます。黄河、黄土、黄色い砂漠、黄砂と大地などから、もともと中国の色は黄色で、皇帝は「黄帝」と表現していたという説もあります。私の持つ「周」時代の別の資料は黄玉の「蚕」の作品で、今回の殷玉も聖なる「熊」の顔に「饕餮」を表現しており、体には龍の原初的シンボルとしての「巴文」を描き、神の意思を伝える手段でした。(エジプトなどでは蓮との関連から「唐草文」に発展すると考えられます)

現代のアフリカ奥地にも、いまだ呪術師、祈祷師がいて、彼らは昔から「特殊能力」を持った者として「神」からの神託を受け、絶対の力を持ち、人間の意思をはるかに上回る命令で、必ずや守らなければならない「絶対意思」を各時代の王に伝えた訳です。古代の王はそれを実行する役割を持っていました。

古代文明の大半の身分制は大まかに見ますと ①神官 ②王(貴族・書記)・③民 ④奴隷 の順となります。神からの意思を神官を通じ、聖なる文字を使って記録し、示す、書記という地位が必要で、彼らも高い地位を保っていました。いまでいう高級官僚、貴族と同じ位の立場と考えられています。

このように、神の意思、神の言葉をつたえる絶対命令と、それを疎かにした場合、神の怒りは恐ろしい天候異変、天変地異や凶作をもたらし、必ず「祟り」をその民族にもたらしますから、王たちは畏れ、神への貢ぎもの、今回の殷の場合の捧げものはチベット系民族である「羗族(きょうぞく)」の生贄であったとされます。定期的に羗族の「狩り」をして連行、神への捧げ物として何百人という単位で「生贄」として犠牲にして来ました。自国民を守る宗教儀式の生贄に、弱い他国民を多数犠牲にするのですから、強者の論理そのもの、まさに「平常的残虐性」を持った行いであるといえます。

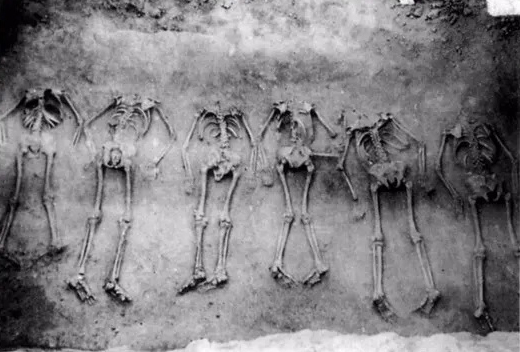

首のない生け贄の遺体の数々(殷墟)

殷の文化、社会は現代人から考えれば極めて恐ろしい世界と考えられます。何故恐ろしいかといいますと、死が名誉なことだからです。王の死後、殉死して王に従えば、豊かな来世にて王と共に永遠なる安泰な世界に逝けるという教育を受けていました。ですから王の墳墓は地下世界に築造され、その入口を守る門番は、生きた兵士が戈(か)を持ち、そのまま生き埋めにされました。現代の発掘現場からは、そのまま微動だにしてない、白骨化した門番が戈を持ったままの姿で発掘されてます。私は若い時に、その写真を見て畏怖しました。

生き埋めにされ、白骨になっても戈を持ち続ける殷の墓守兵

神→呪術師・神官・巫女(媚・び)→王→指揮官→兵という権力構造は究極的な絶対権力で、兵力として子供のときから徹底的に教育、洗脳されて兵士が誕生します。正に神を除けば女王蟻や女王蜂のような「蟻・蜂社会」を連想させます。徹底的に訓練され、洗脳された兵士ほど恐ろしいものはありません。殷社会はそのような社会であったと想像できます。

私は会員の生徒さん方と話す時に、「今の日本の戦後に生まれた我々の世代は戦争もなく、身分制もなく、洗脳教育もなく、日本史史上一番幸せで自由で安全で、好きなことを享受できる時代であること、まして美術を学べること、こんな幸せな時代はこれまでの日本史にはありませんから、常に死を眼の前に見ながら、大変な歴史を生きた先祖に感謝して、ありがたく生きないといけません」と話しています。

まさに人類の歴史を学ぶと古代は寿命も短い上に、生きることは常に苦しく、女性は出産で30%は亡くなり、大陸では絶えず異民族や周辺国家との争い、戦いに明け暮れして、死と凌辱の歴史を生きてきたといえます。また現代と古代の違いで一番大きいのは「民主主義」であり、「民主主義」については解説する必要はありませんが、私は次の「医療」の恩恵は現代人にとって、極めて大きいと思っています。昔ならすぐに死んでいた病気や大怪我でも大半助かる現代の医療、特に日本の医療は世界の最先端を行く技術です。医学と科学、経済学、それに伴う哲学、合理主義の発達が「神」を遠退けてきました。ありがたいことです。

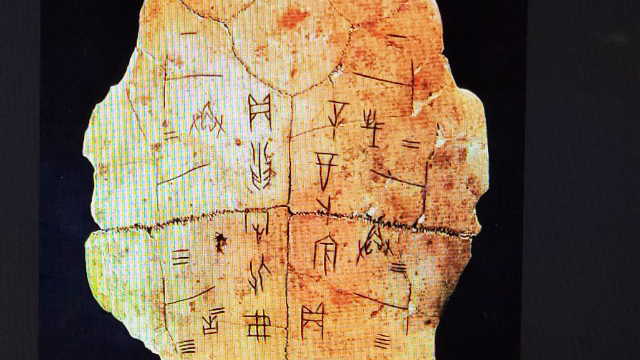

殷墟から見つかる「甲骨文字」(亀の甲羅や動物の骨に神託する文章を書き、焼いてヒビの入り方から神の意思を受けとる)

しかし、古代社会では現代の「恩恵」は一切なく、王でも病気になれば、薬草、漢方の効果とお祓い、神官により祈祷がなされることが最高の医療でした。ですから皆、若く死にました。私は現代医療により何回も命を救われていますから、なおさら医師の皆さんと医療には感謝していますし、戦争のない平和で自由な現代の日本に生まれて本当に良かった、最高の時代であるとつくづく思っています。

さて、今回取り上げましたのは「殷(商)」の古美術品ですが、王族や貴族の墓からは青銅器(殷の青銅器は今でもその鋳造技術は世界最高水準の技術といわれます)、また特権階級のみが所持できた玉器などの副葬品の他に大量の人骨が出土することがあり、これらの人骨は被葬者(王や権力者)の黄泉の旅路にお供するために殉死させられ、葬られた同じ国の殉葬者たち、王や貴族の妻妾や家臣や兵士、従者たちであり、死後の世界でも王を守り仕えるために殉死させられたか、あるいは望んで名誉ある殉死をし、埋葬されたと考えられます。我々は現代の「民主主義」世界の中で、合理的、科学的、論理的に考えますし、一番大切なのは「自分の人生」ですから、殉死という考え方は現代ではまったく馴染みません。

彼らにはきっと死は幸せへの入口と思わせる「教育」や「洗脳」が祭祀官や「媚(び)」とよばれる呪術師・巫女たちにより行われており、彼らは王よりも神的な力を持ち、占いの知識である甲骨文字は祭祀の過程において発生したものと推測され、天意を王に伝える命令書のようなものと考えられていたようです。殷時代の戦いは呪術対呪術の戦いで、主力は「媚」とよばれる女性呪術師たちが先頭に立ち、敵の「媚」をいかに多く呪術で呪い殺すかに勝敗の行方がかかっていたようです。すなはち古代国家が奉じる神、呪術における巫女である「媚」同士の呪術合戦ないしは最終的には武器による威嚇と殺戮としての「饕餮文」 の力は絶大と考えられ、「媚」は先陣をなし、何百という「媚」がそれに従ったようです。

今回の玉作品は「熊」の形をしてます。なぜ「熊」なのか、この「熊」については次回に、ご一緒に考えてみたいと思います。

殷の古玉(本作)

※こちらをクリックされますと、同じ著者によります「旅・つれづれなるままに」にリンクできます。こちらも是非お楽しみください。