文化講座

掌の骨董117.坂田和實氏の美学への試論・消え行く錆びた鉄、針金への哀惜

木でできたおもちゃのレーシングカー

古美術・骨董はいろいろな角度、見方から様々なアプローチが可能です。普通あまり考えない方向、あるいは考えつかない方向からアプローチをした方が一人います。古美術商・坂田和實(かずみ)氏です。

古美術収集は誰かのためにするのではなく、自分の好きな作品を、自分が楽しむためのものです。彼の主著「ひとりよがりのものさし」を読んでみますと、まさにその「ひとりよがり」と自ら題としたように、他の人の目線を意識するのではなく、自分が気に入った物、好きな物を楽しめばよいという「真直ぐで自由」な気持ちが、このタイトルから伝わってきます。若い多くの骨董屋さんに影響を与え、坂田イズム崇拝に近い気持ちを抱かせている彼の美学について、新たに考え、私なりに理解してみたいと思い、書いてみました。

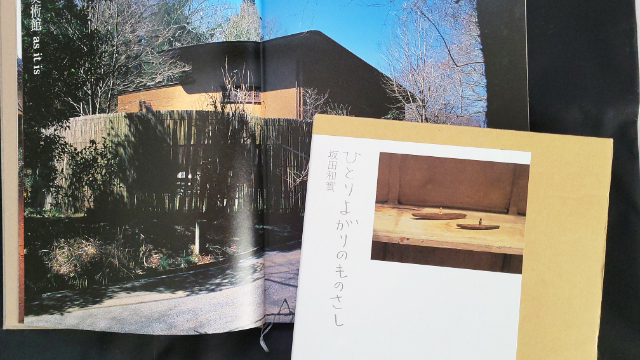

代表的著作「ひとりよがりのものさし」と美術館の外観

彼はもちろんいきなり独自の美学を極めた世界に行ったのではありません。基礎は日本の古美術であることはいうまでもありませんし、多くの日本の古美術品から日本独自の「侘び・寂び」の美学を学び、さらにボロボロな古布、壊れかけた「美しいもの」、誰も気づかない「美しいもの」、さらに西洋アンティーク、世界各地の民具に及んだユニークさにあると思います。しかし、ここまでの同じ経緯であれば、多くの古美術商、骨董商の中にも同じ傾向の方々はたくさんおられると思います。ところが、実はこの先が違うのです。

一時、「捨てられた美学」というのが流行りました。しかし、よく考えると、捨てるという意味によく似た言葉に「棄てる」があります。

「遺棄(いき)する」、こちらを調べますと、法的に使われることが多いようで、家族を遺棄する、死体を遺棄するなど、扶養義務などを怠ること、保護の必要な人を移送や隔離するなどして保護のない状態にすること。保護を必要とする状態にある人に対して、現に援助を与えうる状態にある人、あるいは援助を与えるべき立場にある人が,当該者をそのまま放置し、あるいは保護を与えることを拒むことを指す、とあります。

例えば、古い平安時代の話ですが、西行法師が出家するおりに、すがるわが娘を蹴りすてたのは「棄てる」ですね。あらゆる「執着・義務感」を棄てる、自分への「決意」を表した瞬間で、本来なら扶養義務のある可愛い娘への想いも打ちすてて出家した西行法師ですが、晩年には悔いて、娘と和解してます。それが「人間西行」の本当の魅力であり、その優しさ、娘への想い、気持ちが、ずっと「花」を愛さしめたといっても過言ではないかもしれません。彼は「花」の後ろに「棄てた」我が娘への想いを描いていたと思います。

一方「捨てる」は単に物が不要になり、捨てる。小包が届き、中身を取り出して、梱包材である段ボールを捨てる、などです。「罪」の意識があるかないか、ここが判断の差であるかもしれません。しかし坂田さんの場合にとりあげた「すてられた物」は考えてみますと「捨てられた」世界の品物のように思えます。もう不要になったから、捨てる。何も「罪」の意識もなく無意識のうちに「捨てる」。そうしたものが、まさに打ち捨てられた「惨めさ」を微かに秘めながら錆びて朽ち果ててゆく、その「時間」が、捨てた者の脳裏になぜか回帰する、そんな微かな瞬間があります。再利用される金属はアルミのように多くなりましたが、かつての高度成長期には無視され、廃棄された金属は「鉄」でした。鉄は金属では一番地球に多く存在し、一番安価な金属、いわば「貴金属」と正反対な、価値を持たない金属、それが「鉄」でした。

美術館内部 照明のフレアが美しい

利休が見いだした美学「侘び・寂び」の「寂び」のある一部には「錆び」の意識もあると思います。日本の美術に於いて、価値を持つ錆びは、鉄を腐食させる赤錆びではなく、磨き込まれた「黒錆」の「錆び」なんです。そこに美学があります。茶釜がその代表です。湯を沸かすという、錆びる条件にもっとも近い位置にあって、しかも重要な役割を担いながら脇役に徹して、茶碗の侘び寂びに美を譲る。釜の回りはカラ拭きされ続け、黒く磨かれた美しさが渋い光を放ちます。また刀装具の「鉄鐔」はその黒錆の代表で、素朴な味わいが古武士に愛された、大切な美術品、道具といえます。これにも「赤錆び」は許されません。丁寧にカラ拭きされ、渋い黒の美を輝かせてくれます。大切にされた鉄の味わいにこそ、私は日本人の美学が吹き込まれていると思います。その「黒錆」すら許さない厳しい世界が「刀剣」の世界です。精錬により不純物を飛散させ、その純粋鉄を折り返し鍛練により世界最強度の鉄に変貌させた地肌の美しさ、刃文に表れた沸えと匂いの変化に、私は大自然の妙を観ました。高校の時から博物館の鑑定勉強会で、国宝、重文の刀剣などに接し、その美を味わい尽くしました。この最高の「美術品」が「武器」でもあり「武士の魂」として精神性の頂点でもあることが日本美術の素晴らしいところなのです。西洋にも中国にもこの「美的世界」はありません。なぜなら大陸では、殺生目的の「刀剣そのもの」に合理性は求めても、「美学」は求めなかったからです。

さて「廃品」への美学というべきか、かつて、これまで例を見ない「不要品」に眼が向けられたことがあったでしょうか。「えっ」と思わせる廃品への美学が話題になったことがあるでしょうか。これは、これまで誰も気がつかなかった、大変めずらしく、しかも貴重な美学、「坂田美学」がこれであると私は考えますから、この機会に私が思うこと、考えることを「試論」として記しておきたいと思います。

古木のドアの年輪と味わいのある鉄釘(拡大)

日本の古美術は、先に述べましたように、世界に冠たる「侘び・寂び」の世界を有すると同時に、一方、華やかで華麗流麗な琳派芸術をも有する広がりを持ちます。貴族的で、透徹した美の世界「能」と庶民に愛された「歌舞伎」の世界、さらに「情」の「人形浄瑠璃」との対比を考えるのもおもしろいです。そして日本の国民性からは縄文土器から現代まで、世界に冠たる独自の「美」を持つ美術史を重ねてきましたことも忘れてはいけません。さまざまな時代の世界の美術を吸収し、良いと思わない部分は切り捨て、さらに独自に良い部分を発展させて行きました。日本人はその取捨選択能力が極めて高い民族だと思います。能や歌舞伎、独自の仏像彫刻、法隆寺、薬師寺に代表される世界最古の木造建築群はまさに世界に誇れる文化、芸術です。

私は日本独自の美学に「古びの美」があると考えます。これは法隆寺の回廊や薬師寺東塔の木材の経年変化、古びという「劣化」の世界で、木彫の仏像のオリジナルな世界であり、途中、塗り直しや全面修復、例えば韓国や中国のように、古い金銅仏に現代の鍍金(メッキ)を全面的に施すということは、日本ではしないということです。それは和辻哲郎や亀井勝一郎により、昔から再三主張されてきた「オリジナル」作品による「美」が時代による自然な「劣化」、すなはち仏教にいう「空」といえる変化、赤ちゃんから老人になる過程、だれでも歳をとり「古びる」わけで、その姿が自然であり、人為的には出来ない現象が出て、精神性も加えて深く味わいがあり、尊いわけです。それを韓国、中国は生まれた時の姿に戻してしまいます。なぜそうしたことをするかといいますと、大陸にはヨーロッパもそうですが、「ミント」、すなはちオリジナルを大切にする文化があるからです。コインや切手のコレクション、マイセンなどの陶磁器のコレクションにおいては、出来た当時そのままの「保存の良い」作品がより重視されます。それが彼らの「美」なんです。使い古されたコインより、未使用品が一番高い評価を得ます。切手も陶磁器も同じです。反対に日本の古美術はどうかといえば、茶道具、特に茶碗のように、「愛玩」され、割れたら金継ぎされ、更に大切に使われ続ける、人が死に、ものがいずれは消滅するのは致し方ないことであり、しかしその美しい、その時を大切にする、「禅宗」の姿勢ともいえますが、西洋にはこうした姿勢は無いといえます。マイセンの紅茶茶碗が割れたら、同じ物を作り直させます。そのために新たな陶磁器の会社が作られたりするほどです。ハンガリーの陶磁器メーカー、ヘレンドがそうです。ヘレンドは当初、マイセンの破損した補充を目的に製作する会社として成立しました。

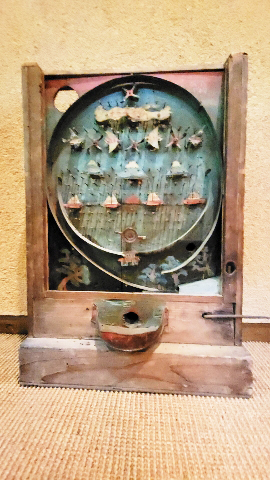

珍しい初期のパチンコ台

また金で描かれた絵が使われる内に薄れてきたら、それを古びとして愛玩する風潮はありません。価値は使えば使うほど落ちてゆくと考えます。交換か作り替えます。

日本の「茶碗」は形が良く、使い勝手が良いほど愛玩され、使われます。使われれば使われるほど古色「古び」がつき、李朝粉青沙器(ふんせいさき)の茶碗のように、変化の美が味わえるものが好まれるようになります。味わいが良くなるほど価値が上がり、使い込むほど類品が少なくなり、価値がでます。金継ぎも味わいが増すと考えれば本阿弥光悦のように、新しく出来た楽茶碗に「味わい」がないと判断したら、それをわざと割って壊し、金継ぎで直させて、これは素晴らしくなったと愛玩したといいます。日本の価値観は「破格」です。大陸の価値観では、すべてが合理性を優先して、反対の評価は否定される傾向にあるといえるほどです。

しかし最近私にはビックリすること、日本美術を愛好する者として信じがたいことが、日本でありました。宇治の「平等院鳳凰堂」の木の古色、あの素晴らしい平安時代の古木の味を写真撮影しに行きましたら、遠目に観ても以前と色合いが違うのです。以前は煤けて黒ずんでいましたが、今は濃い煉瓦色に変化したように見えました。近寄って確かめましたら、何と新しい塗料により全面的に塗り替えられていました。どうしてこんなことをするのか驚愕して尋ねましたら「保存のために保護塗料を塗りました」との答えでした。驚き、呆れました。平安時代の藤原道長とその息子頼道により完成されて、これまで千年の間こうしたことは無く、美しい風化と古色と、その変化の美を我々にみせて、これこそが仏教の「空」そのものであると楽しませてくれた鳳凰堂の「空の美」は台無しとなりました。「ではあなた方は、いつか分からぬ未来の人たちに鳳凰堂の「美」を残し、修復費用を税金から払う現代の我々には見せないというのですね?」といったら返答に窮して無言で去って行きました。「保存」という大義名分が立派であれば、こうした「暴挙」は、平然と行われているということです。

私の写真撮影は出来ずに終わりました。あの素晴らしい風化の美は、私の眼から永遠に遠ざけられてしまいました。実に味わいのない、コンクリート造りと変わらない宇治平等院の姿に成り果てました。

宇治平等院鳳凰堂(現行10円銅貨裏面)

古美術の世界では、オリジナルを塗り替えたり、メッキをされたり、手を加えられますと「贋作」と判断されます。下手に人間が大自然と「時」の経過に手を入れると、生態系が破壊され、死滅してゆく過程と同じように、大自然の美の尊厳を壊し、偽物となった「宇治平等院」がそこにあります。日本の「美」を観に来た修学旅行生たちは何を観れば良いのでしょうか?変な色に塗り替えられた「宇治平等院」なのでしょうか?こうした文化美術行政の「暴挙」により法隆寺や薬師寺の古い塔や金堂、金銅仏が金ピカにメッキされないことをただただ祈るのみです。

さて話を戻します。大正時代末期に興った民藝運動(みんげいうんどう)とは、手仕事によって生み出された日常使いの雑器に「新たに」美を見出そうとする運動で、「民藝」とは「民衆的工藝」の略語で、柳宗悦らによる新しい造語でした。1926年(大正15年)に柳宗悦、富本憲吉、河井寛次郎、濱田庄司が連名で「日本民藝美術館設立趣意書」を発表したことが、運動の始まりとされます。そしてこの民藝運動は、もともと理解しにくい、先に挙げましたように、一般人からしますと、ある意味近寄りがたい「茶道」の権威主義的で閉鎖的、高額な茶道具を擁する特権階級的な世界に反発する人たちに受け入れられ、人気を博したといえます。しかし考えてみれば、深く、芸術家であり、茶人でもあった利休により完成された「茶道」という、歴史ある「根」を張った世界に比べ、「民芸」は根の浅い樹木が、少し強い風が吹けば倒れるように、しっかりした思想的背景を持たない試みであったようにも思えます。

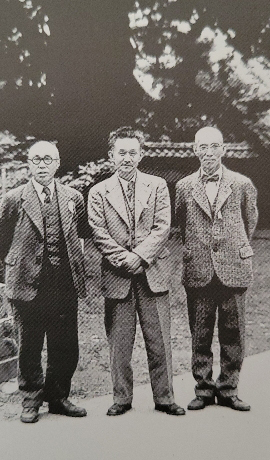

「民芸」の主催者 右・河合寛次郎 中・柳宗悦 左・浜田庄司

しかし日本本来の古き芸術世界である「茶道」に使われる美術品や「琳派美術」を重要視する北大路魯山人は、そうした曖昧で、思いつき的な「民藝論」はもともと「論」としては成立しないこと、浅いもの、偶発的な産物と考え、彼の経営する料亭「星が岡茶寮」の会報において「柳宗悦氏の『民藝論』をひやかすの記」と題する名の評論において、完膚なきまでに攻撃しました。それに対し「民藝主催者」である柳宗悦は反論すらしなかった、というか出来なかったというのが本音でしょう。ために支持者の失望をかい、民芸運動は急速に支持を失いました。

柳の死後、栃木県益子焼を中心に一部の「民芸論愛好家」により、その灯は受け継がれていますが、創設当時の面々を知る人たちも鬼籍に入り、面影は希薄となっているようです。また各地の伝統的「窯元」は、便乗した民芸と共に衰退し、時代の中で育った伝統による「重み」、高級感は「大量生産」により消え、彼ら陶工の生活を逆に脅かしているようにも見えます。「こけし」も、もともと仏教美術的な重みと伝統を持ちますが、民芸ブームがその本来の姿を嫌い、排除したために、安価な「民芸品」に身を落としてしまい、本来歴史ある、日本の伝統的な仏教美術品である立場を放棄したことから、取り返しがつかないほど軽んじられて来てしまったようです。こけしを愛する私としては、こうした一連の流れから、今や貴重なこけし職人さんたちの暮らしも苦しくなり衰退が心配されます。すでに廃業をしたり、廃業を決めた職人さんたちもおり、今後その伝統的な「灯」が消えてしまわぬかが心配です。

美術館展示室と螺旋階段

坂田和實氏は2022年に77歳で亡くなりましたが、彼の試みはこうした美術史の中にあって、底の浅い「民芸」とは違い、異彩を放つものだといえます。坂田氏の「ひとりよがりのものさし」の核心部分を理解、見抜ける人は少ないのではないかと思われます。私もこれから時間をかけて残りの書籍を拝読したいとおもいますが、いまの段階での「推論・試論」は、ほぼ間違ってはいないだろうと思います。

そうした坂田美学の原点は、本来は先に述べました日本の純粋古美術の世界でありますし、さらそれを敷衍させて名もなき世界の「民芸」の粋を集め、その時代から忘れ去られた美に着目した浜田庄司の美学の延長でもあろうかと思われます。仲間の柳宗悦、河井寛次郎も同様であったともいえるでしょう。

使い古された長椅子の一部

しかし、先にも書きました彼ら「民芸派」の最強のライバル北大路魯山人は、たまたま仲の良い者同士の旅の汽車の中で思い付いた「民藝」(民衆的工芸の略)なる造語や「民藝の美」なるものの思いつき、まして「美学」などは、新たには存在しないと考えたようです。それらの美はすでに古美術の領域で評価されている場合が多いように思われます。柳がすでに国宝に指定されている「喜左衛門井戸茶碗」を「民芸の一頂点をなす作品」と評価したことにその見方がよく表れています。これでは「古美術=民芸」となってしまい、「民芸」は無意味であろう、こう魯山人が考えたのも無理はなかろうと思います。魯山人が柳は古美術を知らないし、観る眼もおかしいのではないかと疑問を呈したことは、まさにこのことを指しているのでしょう。

さらに陶芸家荒川豊蔵が1930年(昭和5年)に美濃久々利大萱(くくりおおがや)で筍の絵のある古志野の陶片を発見、これは志野などのやきものが愛知県瀬戸市で焼かれていたという通説を覆し、美濃で焼かれたことが判明し、「日本の陶磁史を覆す大発見」として話題をさらいました。荒川豊蔵が桃山美濃の陶片を手にして、志野の世界に回帰することにより、桃山古陶磁はこの時期、不動の地位を確保したといえます。魯山人による「民藝」への攻撃と民藝の衰退はちょうどこの愛好家たちの「古美術回帰」の時期にもあたっていることも重要です。

魯山人の時代には「仏教美術」なる世界はまだ「宗教」であり、美術ジャンルとしては一般的には確立しておらず、希薄であったようです。またその時期、魯山人が「精神世界・宗教世界」に接近することよりも、平安時代以降の本来の日本美術の本流と考えられた「琳派」、中でも主流をなす宗達のおおらかでゆったりとした「のどかな」美術世界や、光悦の華麗なる「金」芸術に揮毫された、眼をみはるような芸術世界、光琳・乾山の流麗で際立つ独自性の意匠、良寛の優雅といえる書の品格の高さに惹かれたのは、彼の中に流れる藤原氏の血、DNAなのかもしれません。 ※連載の100回参照。

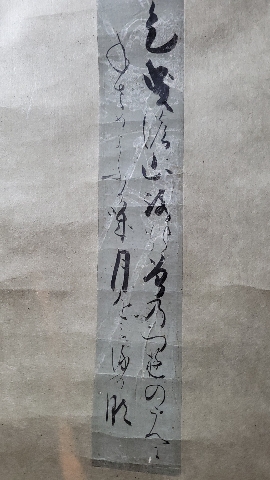

光悦書・宗達下絵の茶掛短冊(筆者蔵)

個人的には、坂田氏の「捨てられた美」の発見は、必要から不必要、すなはち未練なく用を終えさせられ、捨てられ、忘れ去られた「物たち」、針金、缶カラ、そうした消え行く数限りない「物たち」への微かな哀惜への感覚であり、わずかに残る「朽ち果てる直前美」の再評価、最期の幽かな光芒の認識にあったのではないか、そんな気がするのです。私は自分の「侘び・寂び論」の中で、茶道の「侘び・寂び」は、高級品である茶道具においてのみ表れる世界であり、日常使われる安価な道具の最期を飾る現象では、決してないと書きました。それは今も変わりません。ただ坂田氏の世界は、この「日常品の侘び・寂び」最期の「美」の世界を新たな視点から掘り下げて観るといえるものです。

天井からの自然光に映える古布

「生と死」に分けて考えれば、桃山時代から江戸時代中期に至る琳派芸術は、明るく生命感、躍動感にあふれた「生」の美術であり、坂田氏の美は仏教が人の死を対象としているのとは違うもう1つの「物の死」についての美学、哲学的な面から再考を促すきっかけを与えたといえるのではないか、こう考えました。であるから、使用され不要になり、捨てられ人知れず錆びて分解し朽ち果ててゆく「缶カラや針金」に対し、利用され最期に存在した証、そこにいとおしさを感じる美学といえるのではないだろうか、と考えたのです。

用を終えた盆の美

底辺に生きた「物」が「無用者」になり果てて、忘れ去られて、さらに「無用物」となった物の霊と美も甦り、むしろある意味の復活再生、まさに死なんとする世界からの奇跡的な生還であり、それは微かな復活への「憧憬」でもあり、仏教が対象としない「考古学」的な世界、太古の世界に生きた「人骨や化石」を掘り出し、彼らの存在した意味、かろうじて彼らはどのような生活をしたのだろうかと考察、考えることに少し似ています。いわば「究極美・琳派美術」に対する正反対な意味で「宗教」的でありながら、「忘れ去られてゆく死の過程」を改めて哲学的に再考する一つの機会を坂田さんは我々に与えてくれたといえるかもしれません。

古いトラックのおもちゃ

私は坂田さんに一度お会いしていますが、坂田さんの世界をまだ確信を持ってすべて知らず、ご挨拶をした程度で終わってしまい、そうした意味からも上に述べたようなことをお話しし合う機会は永遠に失われてしまったことが、今、大変悔やまれてます。

空想して見てください、丁度8センチくらいの「サバ缶」を思い浮かべてください。ふたが半分ほど開き、下手に力を加えると取れそうに錆びて、縁はかろうじて原型を留め、「ギリギリ」残り、本体は全面が赤鏥で朽ちつつあり、ところどころ、腐食から穴が回りに進行している缶カラを。もう消滅寸前の美を。私は坂田さんの究極の「捨てられた美」が、坂田さんのいるあの世の「空想美術館」に置いてあるような気がするのです。

その精神はこれからも継承し、今後も大切に育てて行きたいと考えています。

坂田さんの美術世界は、

千葉県長生郡長南町岩撫41

美術館 as it is

に保存され、公開され、下記にて鑑賞できます。是非一度お出かけいただき、この世界を味わってください。

ゆっくりお茶を楽しめるテラス

美術館 as it is 外観

土、日 のみの公開です。入館料800円。午前10時30分から午後4時まで

電話 0475-46-2108