文化講座

掌の骨董51.新発見・呉須絵「神」字猿投(さなげ)徳利

呉須絵の猿投徳利

長い間、私の整理棚に忘れ去られておかれていた猿投の徳利が、引っ越しの折りに出てきて、新たに私の眼を引きつけました。この徳利をいつ、どこで求めたかは、思い出せないほど、遥かな時間が経過していました。猿投について勉強していたのは、いまから30年以上昔のことに思えます。古陶磁研究の中心にあるのが、いまの愛知県陶磁美術館のある猿投山西南麓古窯群です。

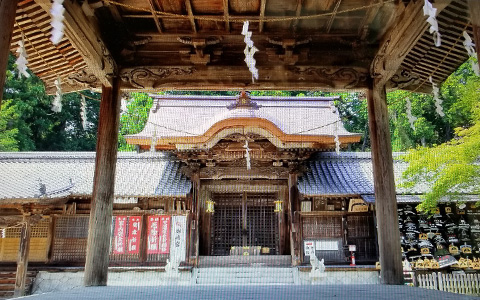

「猿投」とは変わった名前ですが、平安時代から由緒正しき「猿投神社」がありますから、これより古い由来となることは確かでしょう。

猿投神社

加茂岩倉遺跡の銅鐸

加茂岩倉遺跡の銅鐸 たくさん揃えて埋められた銅剣

たくさん揃えて埋められた銅剣 この辺りは古来、須恵器を焼いた経緯があり、窯神である火の神を祀ったことは確かであると思われます。私は言語学者ではありませんが、古い言語は日本という文化を解明する、一番重要なものと考えて大変興味を持っています。さらに推論たくましくすれば、弥生時代以降、鉄が生産される時代まで、山の神がもたらす鉱物である銅を溶かし型に入れて銅鐸や銅剣、銅矛を鋳造する技術を「サナグ」といっていましたから、そうした火の神を介在とする技術の名称が訛り、サナグからサナゲに変化し、当て字として不思議な「猿投」という字が使われるようになった可能性は有りそうです。神社の名前にふさわしい名称と思われます。猿は日吉神社とのつながりから太陽神の使いに関係するとされ、古代エジプト、ローマの古代からの神として登場しますが、日本の猿は当初少し悪い神だったみたいです。

さて、それはさておき、猿投窯の日本陶磁史における最大の功績は、白い陶土に「釉薬」を掛けたこと、すなわち施釉の発見とされます。大量の完全燃焼した灰を水で溶いて刷毛で作品に塗り、1240℃以上で焼くと灰の一成分である珪酸が溶けてガラスの釉薬が生じます。当時の焼き物は黒色の須恵器が中心でしたから、白い土に薄い緑色の灰釉の猿投作品は日本の特権階級の人たち、特に天皇、藤原貴族たちに愛されたことでしょう。通常の猿投作品は釉薬が垂れる自然の「美」を重視して製作され、玉垂壺として美術史に名を残しました。美しい「玉垂壺」は古陶磁器マニア垂涎の的です。

猿投窯の玉垂壺(東京国立博物館所蔵)

しかし今回の徳利のように、猿投作品に呉須らしき絵の入る作品は見たことがありません。呉須は酸化コバルトのことで、伊万里焼や瀬戸磁器に使われる藍色の呈色材の一つで、古くはペルシャ原産の最高級色絵顔料でした。

呉須絵の美しい伊万里磁器

呉須は貴重で、すべての価値の基準である「金」と同価値を持つとされました。ペルシャ陶磁器の発達と同時期、唐時代(618年から907年)初期の最高級陶器である三彩に使われた藍彩(らんさい)の歴史が中国では最も古いと思われます。

呉須の使われた唐三彩

その高価な呉須が猿投作品に絵として入っているのです。いままで何となく不思議に思って、倉庫にしまっておいた作品でした。今回改めて見てみますと、巴型に描かれています。巴型、すなわち勾玉の形ですが、それにはいろいろ学説があります。

勾玉

勾玉 猿投の呉須絵新発見

猿投の呉須絵新発見昔からヘブライの文化、すなわちユダヤ文化に心ひかれて、高校時代からマーラーの音楽に親しみ、カフカ文学を大学で専門的に学び、フロイトの精神分析学を学びました。最近の旧約聖書を中心としたヘブライ研究の過程で勾玉の形はヘブライ語のヤー、すなわち「神」を表す文字であると分かりました。すなわちこの徳利には神と書かれているのです。猿投作品に最高級の顔料であるペルシャ呉須で神と書かれていることは猿投神社との関係もあるかもしれません。神社そのものがヘブライの宗教施設の幕舎を源流にもつ宗教建築ですから、神社にふさわしい作品といえます。神そのものである酒を入れて祀るにぴったりの作品といえます。

日本語のルーツは複雑で、中国でも、朝鮮でもなく、いままではっきり分かっていませんでしたが、最近ヘブライ語を源流に持つ可能性のある地名、言葉が500以上確認されています。それどころか国歌「君が代」から、相撲の行司の掛け声、東北地方に伝わる民謡もヘブライ語に翻訳できるといいます。古事記、日本書記もヘブライとの関わりが問題視されるに及び、日本の歴史、特に古代史が大きく変わる可能性が出てきました。今後、私もこのジャンルに重きを置いて研究していきたいと考えています。新たな視点、違った世界が見えてくるかもしれません。

呉須絵の猿投徳利