文化講座

掌の骨董124.「初期伊万里・柘榴(ざくろ)文七寸皿」と 私の生き方について

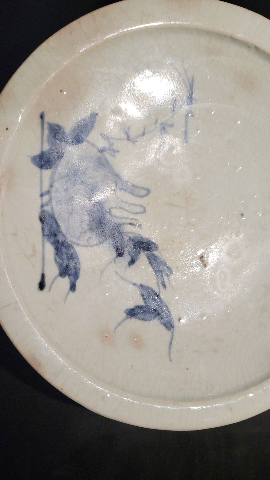

「初期伊万里・柘榴文七寸皿」(製作年代は1610年から1640年頃)

今年3月の終わりの28日金曜日から30日日曜日に京都伏見のパルスプラザ(京都府総合見本市会館)において「第91回京都アンティークフェア」(約285店舗)が開催されましたから、何年か振りに、最終日の午後に行ってみました。この「京都アンティークフェア」は年に3回開催されますから、骨董好きな方は、京都・奈良旅行の折に、半日お寄りになると楽しい思い出になると思います。インターネットで開催日を事前に調べて、旅行計画を立てると良いでしょう。

熱心なコレクターさんは、初日の早い時間、10時の開場と同時に目指す古美術商のところに走って、珍しい物を探すものですが、私は現在は商売はしてませんので、皆さんがあまり着目しない、珍しい品物を探して、調べることの方に悦びを見いだすタイプになってますから、むしろ最後の最後に残る品物に面白さを感じるところがあります。

単純化された柘榴文の素朴さと美しさ。横にしてご覧ください。

会場は大ホールと小ホールに分かれていまして、総参加店は毎回約285店舗平均です。

私はどちらかと言いますと、本連載に出すような「派手さ」の無い「古美術品」を好みますから、そうしたお店を選び蛇のように蛇行しながら、会場のすべての店舗を観て回ります。面白そうな作品はたくさんありましたが、購入したい作品となりますと、すでに類品は持っていたりしますから少なくなります。古陶磁器、特に「唐津・伊万里磁器」専門の「まんさく」さんには昔からお世話になりました。今回もご主人にお会い出来ました。お変わりなく、お元気で、初心者にはとても親切丁寧に対応してくれます。

美しい「柘榴文」の「柿右衛門・濁(にご)し手柘榴文向付」(延宝時代)横にしてご覧ください。

また今回は小ホールの方に出店の「和順」さんから、本作品であります「初期伊万里・柘榴文七寸皿」を購入しました。地味ですが真面目に勉強されてる、良心的な業者さんの一人です。

私はもう歳だし、買うまいと思うのですが、「京都アンティークフェア」に来てしまうということ自体、そのことが買いたい気持ちの表れな訳ですから、これはもうどうしようもないことですから、素直に自分の気持ちに従うより仕方ないです。かなり重症な「骨董病」患者といえます。骨董マニアのことを「元気な病人」と言いますから、まさに「骨董病」、私にはそれがピッタリな感じですが、実を申すと、いつまでもこの「病気」にはかかっていたいと思っています。元気でいられることはすべての基本で、素晴らしいことだからです。さらに「頭」を使い、以下の「鑑定ポイント」を思い出しながら、注意深く観察しますから、ボケ防止になります。

本作品の「柘榴(ざくろ)文」はいわゆる「吉祥文」の一つで、おめでたい多産のシンボルを表現してます。古来中国では大自然の風景以外には、吉祥文を重視し、大もととして「人間の幸せ」であるとされる、次の三つの要素を重視しました。

1・長寿(長生き)

2・多産・子孫繁栄

3・福(金運、富、豊かさ)

すなはち、陶磁器を愛するような古代の権力者たちは、自分と一族の「長生き」と「子孫繁栄」「金持になる」こと、この三つを願っていたということです。中国人が考えた幸福の「三原則」ということになります。焼物や衣服の文様はこの「三原則」のどれかの意味を持つことが基本となります。

私の個人的な見解は、ただ目的もなく、長生きしても仕方ないこと、日々楽しく、やりたいことを持ち、充実した人生を送ることこそが、長生きの秘訣です。

金は死んであの世に持ってゆけないこと、この世で自分が「有意義」に、「楽しく」使ってこその「金」の価値です。子孫に「美田」は残すなと言います。古来、金をやると子供は堕落するといいます。楽して手にした金は、決して子供を幸せにはしません。子孫の繁栄も同じです。孫やひ孫がいくら増えても、嬉しいとはおもいません。それぞれが「努力」してこそ、「人生の幸せ」を享受してこその「繁栄」です。

ですから私はこの中国の幸せの三原則を全く重視しません。私の幸福の原則はこうです。①すべてに対して「独立・自立」すること。②大好きなことを仕事にすること。③金は生きてるうちに、楽しく有効に使い切ること。④古美術・骨董品に執着して、それらを通して、美と文化、歴史、人生を学ぶこと。(釈迦の「解脱」の要素「『物』に執着してはならない」は嘘です。釈迦の「解脱」はまさに仏になることで、「人間」ではなくなることを意味します。私は仏にはなりたくありません。)⑤「男」ですから、好きな女性と付き合うこと、以上です。これらを実行すれば、本当の「長寿」が得られると確信します。

こうした意味から、「骨董・古美術の楽しみ」は古今の美術と歴史、文化、宗教、すなはち「人類の叡知」を学べて、最高と言えるものなのです。

今回の初期伊万里皿の絵は、一応2の多産に該当します。柘榴はおいしく赤い大変美しい種をたくさん実の中に抱えてますから、子孫繁栄を意味します。中国に多い魚文様も、魚はたくさんの卵を産みますから、魚文は子孫繁栄のシンボルとして大切に扱われました。

古代エジプトから大切にされてきた「魚文」それがシルクロードにより、中国に伝わったと考えられます。

初期伊万里の魅力はその「絵」の単純さと絵の「勢い」にあります。今回の柘榴文皿の柘榴の枝の一本描きの筆の勢いの良さは素晴らしいです。画面の「空間構成」もなかなか良く、日本人独自の感覚、美意識を表現しています。後の古九谷様式から柿右衛門様式に引き継がれていきます。外国では皿全体に緻密な絵を隙間なく描き込みますが、日本の美術品は余白、空間をうまく利用した「美」を表現します。日本人の大切な感性の一つといえます。

紀元前2700年~2500年のメヘルガル遺跡出土の魚文皿

ここで「初期伊万里作品鑑定ポイント」について書いてみます。

- まず作品を水平にして、横から見ると、歪んでいれば真作と考えて良いでしょう。水平で歪みがまったく「無い」場合は現代作(贋作)の可能性が極めて高いので、購入は控えた方が無難です。

- 縁が薄く、高台にゆくにつれてボディが「厚く」なること。

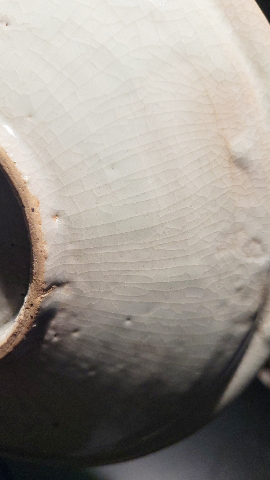

- 裏表に薄いピンクの斑紋が出やすいことも多いです。(写真参照)

- 表面には鉄分の結晶や、降り物(窯の中でのゴミ)が付着しやすい。全くきれいな表面の場合は疑うべし。(写真参照)

- 呉須の発色はやや鈍いものが多い。(写真参照)

- 絵筆の勢い、伸びがよく、絵がのびのびとしています。(写真参照)

- 良く観察すると、裏面の貫入が高台から縁に放射状に、真っ直ぐに細かく入る「縦貫入」であるものは、確実に「本物」と観てよい。(写真参照)

- 高台の直径は全体の1/3以内が多い。小さいほど古い。(写真参照)

- 40倍ルーペで見ると、表裏に気泡潰れが確認できる。

- ライトを当てて、表面の反射光が乱反射するのが真作の条件の一つといえる。(写真参照)

- 釉薬を掛けるときに、皿を指でつまんで釉薬に浸すので、そのつまんだ指先跡が縁に残る場合があるので、確認すること。(写真参照)

- 高台の中が全体より少し低く作られている。これは朝鮮陶磁器からの「伝統技術」である。割れ、亀裂を防ぐための工夫と考えられる。

12の鑑定ポイントの内、10以上、できれば11以上合点が行けば、合格と考えて良いと考えます。歪みは必須で、「縦貫入」があればなおさら良いものです。本作品は以上の鑑定ポイント12箇所をすべてクリアしてます。

薄いピンクの斑紋と「縦貫入」

乱反射する表面の釉薬。横にしてご覧ください。

高台内が周囲より少し低く作られている。

古美術は「真作」であることが、楽しめる第一の条件です。よく「贋作」だと分かっても、私はこの作品が好きですから、かまいません、という方がいますが、皆さんから「これは贋作だよ」と言われ続けると、やはり嫌気がさしてくるものなんです。上記の「鑑定ポイント」を頭に入れて、長く楽しめる、満足できる作品を手にしてください。「謙虚」に敗北とその原因を認めることは、次の「勝利」の必須条件となります。古美術商の間では、こう言われます。

「失敗が多いほど、目利きになる」と。でもこれは「真実」です。

こちらの「京都アンティークフェア」は無料駐車場が完備されていますが、満車の場合は少し待てば入れますが、急ぐ方には近くにコインパーキングがあります。また竹田駅から15分毎にシャトルバスが運行してるサービスのよさです。会場2階に食堂もありますから、長い時間、ゆっくりも楽しめます。

柘榴文皿 横にしてご覧ください。

※こちらをクリックされますと、同じ著者によります「旅・つれづれなるままに」にアクセスできます。こちらもお楽しみください。