文化講座

掌の骨董130.露店の骨董市で楽しむ「印判作品」 「鶉のいる風景」元禄時代の伊万里作品

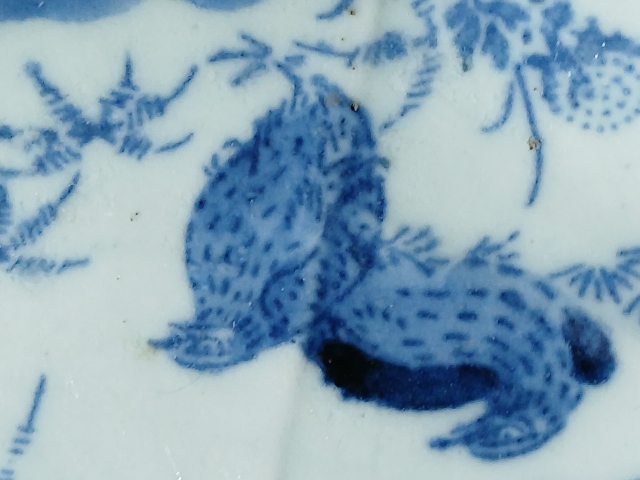

「鶉のいる風景」豆皿 伊万里・元禄時代

今回の掌の骨董は、野に生きるかわいい鶉(ウズラ)文変形豆皿を観ていただきます。この作品には印判が手書きと分かりにくいように使われており、巧みです。伊万里ではかなり早くから珍しい印判を制作しており、買い手の眼を楽しませてくれます。伊万里磁器制作が、景気の良さと磁器への魅力から、流行して大量生産期になると、すべて手作りだと生産量が需要に追い付かず限界がきます。そこで、型による増産と、絵の手間を省くために版画や染め物の型紙の技術が応用されるようになります。技法的に古いのは次にご紹介する最初の「こんにゃく印判」です。子供の頃の工作で作るような「芋版画」を考えてみてください。

以前に「印判手」の見方について書きましたが、かなり前ですからもう一度復習がてら、まとめてみましょう。

印判手の種類

1 コンニャク印判 かつては湾曲した器物にプリントしてあるため、コンニャクに文様を彫ってプリントしたと考えられたみたいですが、コンニャクに文様を彫ることなど、到底無理で、やはり「芋版」に近いもの、動物の皮などが考えられる柔らかい素材を使い、文様を作品にプリントしたものと考えられます。鑑定のポイントは、図柄が「ぼやけた」感じであることで、スカッとした仕上がりは、素材から求められませんでした。

写真1 コンニャク印判の蕎麦猪口

2 型紙摺絵(かたがみすりえ) 布染めなどに使われる型紙を使い、プリントする技法。柿渋のようなもので防水処理をした紙に文様を彫り、それを作品に押し当てて、上からブラシで染料をこすりつけて絵柄を写し出す技法です。江戸の元禄時代からある技法ですが、近世では肥前志田窯に明治4年の資料があります。鑑定のポイントは線状の文様が短くいくつもに途切れる点です。長く切ると紙型が保たれないためです(写真2参照)。また平面的な版を湾曲した器面に文様をすり込む訳ですから版がズレてしまいがちです。そのあたりの見方が鑑定ポイントになります(写真3参照)。

写真2 型紙摺り絵

写真3 銅版転写と版のズレ

3 銅版転写 エッチングの技法 肥前大樽(現在の有田町)の牟田久次が明治19年に始めました。以後急速に京都、多治見などに広がりました。銅版画の技法、すなはちエッチングの技法を応用した技術です。松ヤニをあぶりつけた銅版に絵柄を削り付け、それを腐食剤に浸し、腐食させた版に大量に化学的に生産されていたベロ藍(当時大量生産され安価になった化学呉須であるベルリン藍がなまった言葉)を使い、銅版から紙に絵柄を転写してそれが乾かない内にさらにまた器物に押し付けて転写する方法で作られました。鑑定ポイントは2の型紙摺り絵の鑑定ポイントとは反対に、線が途切れることがありません。細い繊細な線がきれいに描けます。また反面、ベタが出来ないため、線をできるだけ密接に深く太く描くことでその欠点を補っていますから、そこを見ることが鑑定ポイントとなり、味わいにもなります。

4 ステンシル 紙摺吹墨(かたがみふきずみ) これは2の型紙に、染料を吹き付けて文様を出す技法です。この技法は古く、中国明末期の景徳鎮で始められました。 いわゆる古染付吹墨の技法といわれる技法と同じです。伊万里では「初期伊万里」に応用され、制作されます。

印判磁器は明治時代に文明開花のシンボルとして板ガラスとともに政府が力を入れて推し進めたものでした。おかげでそれまで大衆の間には浸透してなかった磁器が、一気に広がりました。

写真4 銅版転写の作品2枚。

人気のウサギ図と小野道風と蛙の図

今回の「鶉(ウズラ)文変形小皿」は、京都平安神宮骨董市で知り合いの店で見つけました、元禄時代の作品です。自然呉須を使った、可愛く、美しい作品です。一部印判で、あとは手書きになりますから、良く観ないと分かりにくい時もあります。写真では真ん中の山の輪郭は手書きで、地には薄めた顔料(呉須・ごす)が塗られます。左隣りの山も同じですが、濃いめの呉須が使われてます。ベタ塗りはすべて手書きによります。

ウズラの羽や野の草は点の連続で、菊の花々も、点の連続で描かれます。これが「型紙摺絵」ないしは「型紙吹墨」の技法になります。点か2~3ミリの短い線は印判です。山の輪郭のように、長い場合は手書きとなります。ウズラの羽毛は点で、羽や輪郭は手書き、ウズラの顔は見せ所ですから、手書きです。

特に「眼」は鋭く描く伝統があり、同じ方向を厳しい目付きで雄雌とも見つめています。この「眼」の黒目が画工の「腕の見せ所」です。的確に、ポイントに打ち込まねばなりません。失敗は許されない、職人技といえます。

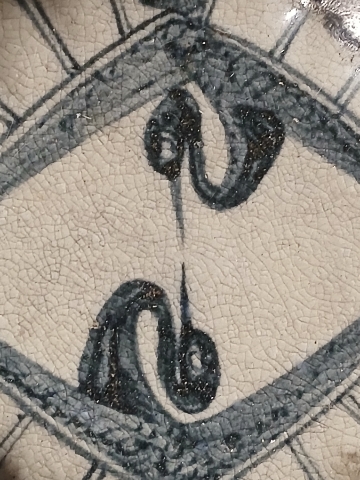

ウズラの「眼」と初期伊万里の「鶴」の眼

初期伊万里の「鶴」の眼

裏絵は四面とも、上手な手書きで、特に渦福サインは当時の伊万里陶工の作品である証で、手慣れたサインが入れられました。このサインの「出来」、すなはち熟練度がやはり鑑定のポイントとなります。この頃の「渦福」はまだ柿右衛門の専用ではなく、皆平等に使ってました。特許制度ができたため、柿右衛門がいち早く登記し、他の陶工が使えず、独占的に専用することに変わりました。

印版はある意味、版画ですから、大量生産される古くからある技術ですが、当時は「型」で作る皿が珍しく、何事にも興味を持ち、今回の「富士山」型の小皿も、楽しく暮らした江戸人には、新鮮な造形でよかったのですね。

明治時代になりますと、武家による封建制社会の身分制度がなくなり、それまでは一部の特権階級の文化が広く庶民に行き渡るようになり、政府も磁器やガラス類は、木椀や土器より衛生的な面から推奨し、安価に大衆に使われるように変化してゆきました。その大きな原動力となったのが着色剤、すなはち「呉須」で、高価な自然呉須から科学的な「ベルリン藍」が大量生産されて安価にドイツから入るようになり、大量生産への道が拓かれ、更に江戸小紋の「型紙摺絵や吹墨」の高度な技術もそこに加わり、一気に焼き物に応用されるようになり、大量に、しかも安価に、かつては高級品で使えなかった作品が、庶民に大量に提供されるようになりました。一大磁器革命ともいえる時代の到来でした。

型紙摺絵では最高の「技術」を見せる作品の一枚

※こちらをクリックされますと、同じ著者によります「旅・つれづれなるままに」にアクセスできます。こちらもお楽しみください。