文化講座

精油の香りはなぜ感情を左右するのか

あと1か月で新しい年を迎えますね。

今年は新型コロナウイルスの影響により、生活が一変し、今までになく在宅時間が増えました。

在宅中、ストレスが蓄積し、気分転換にアロマテラピーを活用されていませんでしたか。

今回は、なぜ香りが私たちの気分や感情を左右するのか、メカニズムについて、お話ししたいと思います。

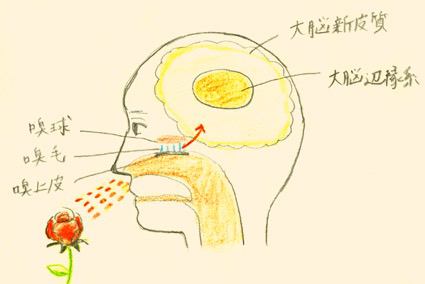

脳には、感情・本能を司る情動脳と呼ばれる「大脳辺縁系」と、理性的な思考を司る「大脳新皮質」が存在します。

人間の五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)の中で、唯一嗅覚だけが「大脳辺縁系」に直結しており、仲介する神経の数が少ないため、一瞬で記憶、情動、本能行動に影響を与えます。

ちょっと難しいかもしれませんが、嗅覚のしくみを下記の通り箇条書きにてご説明します。

①におい物質が鼻腔から奥にある嗅上皮に届く

↓

②嗅上皮にある嗅毛で、嗅覚受容体とにおいの分子が結合し、においの情報が電気信号に変換

↓

③脳(大脳辺縁系)の嗅球に電気信号が伝わる

↓

④嗅球で情報整理され、嗅皮質へ送られる

↓

⑤嗅皮質から脳の各部へ送られる(ルートは3つ)

| 【1】 | 偏桃体から視床下部

偏桃体では好き嫌いなどの感情が呼び起こされ、視床下部に伝わると、自律神経や内分泌系(ホルモン)、免疫系にも情報を伝達し、においによる生理効果を発生させる |

| 【2】 | 前頭葉

前頭葉では味覚などのほかの感覚と情報が統合される |

| 【3】 | 海馬

海馬では記憶が引き出される |

つまり、香りは大脳辺縁系の各部に働きかけ、その人の好き嫌いの感情や、経験や記憶の違いにより、それぞれ異なる感じ方になるのです。もちろん、体調や生理状態も影響します。

また、その時の感情や気分に作用し、それをそのまま記憶するため、深く心に残ることにもなります。

なお、精油分子の研究では、脳にどのように作用するのか、化学的にも解き明かされています。

精油を嗅いでみて、好きだと思う香りは、その時の心身の状態に必要だと、脳が判断しているのですね。

今回は嗅覚のメカニズムについてお伝えしましたが、精油の香りで情動脳に働きかけて、気分を高揚させたり、集中力を上げたり、リラックスしたり、気分を変えていきたいですね。