文化講座

第52回 哲学者フリードリッヒ・ニーチェ(Friedrich Nietzsche)の生家と墓所を訪ねる

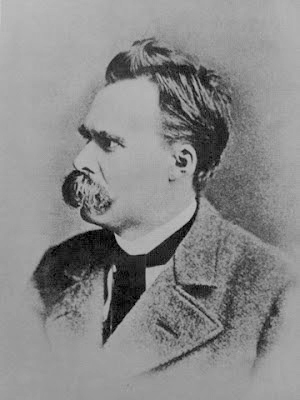

フリードリッヒ・ニーチェ

今回は10年以上前ではありますが、ドイツの旅を振り返りたいと思います。

11月のこの日は、どんよりした曇りの日の多いドイツにやってきて初めての快晴です。本当に気持ちいい、ライプツィヒの秋の天気になりました。

午前中は、学生時代に愛読、研究しました、念願である哲学者ニーチェ(1844年10月15日レッケン生まれ・1900年8月25日ワイマールにて56歳没)の生家とお墓に行ってみようと思います。

こうして若き日に学んだ恩師たちの遺跡や墓を訪ねるのは、自分の過ごしてきた日々を慈しむためと感謝のためです。

ライプツィヒ駅前にホテルをとっていたので、駅は目の前にありますから、とても外出には便利です。

いつものようにホテルで早めの朝食をとり、8時05分のWeissenfels(ヴァイセンフェルス)行きの普通列車に乗り約40分、田舎ののどかな風景を楽しめました。

ドイツの田舎の駅には、日本と違い、トイレがありませんから、列車の中のトイレを利用しておくことが肝要です。以前日本とおなじと考えて、どこの駅にもトイレはあるとばかり思っていて、辛い思いをしましたから、旅をする時は、トイレを見つけたり、店に入ったりしたら必ず済ませるようにしましょう。ドイツの駅員に聞きましたら、習慣として駅に来る前に、家かレストランでトイレは済ませるか、列車の中のトイレを利用するのがドイツ国民の常識らしいのです。

また列車の運行時間は常に変わりますから、案内放送や電光掲示板を常に注意して観てないと、乗り過ごすことになります。

私はモスクワ・チェレメシボ空港での乗り換えの大変さをかつて経験したことがありましたし、ヨーロッパ鉄道の運行時間がかなりルーズであることも知っており、何回もチェックする習慣がついてましたから、この列車に乗るまでに2回の時間とホームが変更されたこともクリア出来ました。乗るまで安心できないのがヨーロッパの鉄道です。

また博物館や街中の教会、公園のトイレなども有料ですから、小銭の用意も怠れません。さすがに列車のトイレは無料です。

日本は乗り物の時間は正確で、ホームが変わることはありません。親切、サービスは最高で、トイレもきれいで無料です。外国人旅行客が日本を旅して「感動」するのはこうした国民性で、非常に驚かれます。

さて下車して、時間は大切ですし、ドイツの秋は陽も早く暮れますから、駅前からタクシーに乗りました。タクシーの運転手さんにニーチェの生家であるRoeckenのEvangelishe Dorfkirche(レッケン村の福音教会)に行ってくださいと言っても、わからないらしく、無線で会社にきいてました。ややあってわかったらしく出発です。

どこから来たんだと聞かれ、日本からといったら、なんでこんな田舎の教会に行くのか、知り合いでもいるのかと不審がられました。哲学者ニーチェの生家と墓があるからそこを訪ねたい旨をつたえたのですが、知らないらしいのです。タクシーは約20分で15ユーロでした(現在1ユーロは160円ほど)。20分も車で離れたところから駅まで歩いては戻れませんから、1時間したら迎えに来てくれないかと頼んだら客も少ないせいなのでしょうか、OKでした。

ニーチェの生家への道標

Roecken村で降ろしてもらうと、とても静かできれいな村でした。「フリードリッヒ・ニーチェの家」と書かれた標識が目に入り、その矢印が指す方向に教会の塔があったのですぐ見つかりました。それにしても、だれもいない、ひっそりとした村です。

ニーチェと母の像

小さな塔のある教会の入り口を見ながら裏手に回り込むとニーチェの白い塗料の塗られたブロンズ像が4体あり、そのうちの1体は母親と一緒の有名な写真を参考に制作されたものです。

この像の作者は、クラウス・メッサーシュミット氏(Klaus F. Messerschmidt)2000年のニーチェ没後100年記念につくられたと案内掲示にあります。

この像から推測すると彼の身長はあまり高くなく、165センチから170センチくらいだと思います。

ニーチェと両親と妹の墓が並ぶ

教会を巻くように右に沿って歩くと裏手に出て、さらに沿って歩くとニーチェの墓と両親の墓、妹のエリザベートの墓がありました。秋の紅葉が陽に映えてとても美しい光景です。

裏庭の美しい落葉と長い影

ニーチェの父はこのプロテスタント教会の牧師でしたが5歳のとき彼は父を失います。すぐそばにあるニーチェの生家の階段からお父さんはあやまって転び落ちて頭を打ち、それがもとで1年後に亡くなったと伝えられています。

裏庭の樹

しかしニーチェもそうですが、脳軟化症やてんかんの家系でもあったようです。父36歳の若さでした。その後母と妹と叔母とともにこの村を離れて、ナウムブルクに住みます。

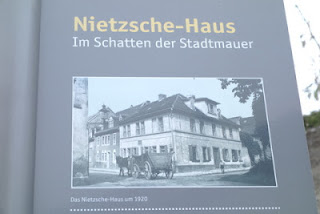

ナウムブルクのニーチェハウス

ニーチェは学業に励み、大学卒業後、わずか24歳でバーゼル大学の古典文献学の教授に抜擢されます。

これは権威主義の強い当時の大学では異例中の異例のことです。彼の飛び切りの秀才ぶりがうかがえます。

その翌年に普仏戦争に参加して健康を害し、さらにその後の10年で体調を完全に崩して大学を辞任。以後、著作活動に入りますが、父と同じ脳軟化症、精神病が悪化して1900年に亡くなります。56歳でした。

最初の著作として、大きな影響を受けた哲学者ショーペンハウエルと作曲家リヒャルト・ワーグナーとの交流から「悲劇の誕生」が生まれます。

しかしその後の著作は当時の人たちからは理解されず、孤独のうちにひたすら独自の哲学を形成してゆきます。

ニーチェ

私の大好きなウイーンの伝記作家・評論家で名文家であるステファン・ツヴァイク(Stefan Zweig)は彼の著作「デーモンとの闘争・フリードリッヒ・ニーチェ」でこう書いています:

「フリードリッヒ・ニーチェの悲劇は、いわば独演の悲劇である。その生涯の短い舞台には、彼自身をのぞいて、ほかにひとりの登場人物も現れない。破滅に向かってなだれるように落ちかかる全幕を通じて、ただひとり孤独な力闘者が、嵐をはらんだその運命の空のもとに立つのみである。・・ニーチェはつねにただおのれひとりで語り、おのれひとりで闘い、おのれひとりで苦悩するのである。誰に語るのでもない。誰が答えるのでもない。だが、さらに恐ろしいことには、だれも彼に耳を傾けようとしないのである。」(みすず書房・杉浦博訳)

こうした当時の一般常識からかけ離れた孤独な世界で思索したニーチェの著作ですが、驚くべきことに、常に前向きな生き方で貫かれています。

民家の窓に飾られたニーチェの木彫の頭(右側)

若い時に読んだ、永遠回帰を説いた「ツァラツストラはかく語りき」は彼の代表作のひとつであり、彼の思想が極めて濃厚に凝縮されています。その中で彼はこういいます:

「今のこの人生を、もう一度そのままそっくり繰り返してもいいという生き方をしてみよ」と。これは「後悔」しない生き方をせよ、ということです。

ニーチェの言葉は私に圧倒的に影響を及ぼしていますが、特にこの一言は人生の晩年に入り込んだ今の私に非常に重みを増してきています。

馬車の時代に撮影されたニーチェの家

彼の思想的結実はあの代表作とされます「ツァラツストラ」の中の有名な「永遠回帰」の思想でしょう。これは地上の有限な物質が宇宙的な無限の時間の中で組み合わさると、同じ人間、同じ動物、同じ物質が生まれるという思想です。ニーチェによれば人間、いまの自分すらいつかまた生まれるということになります。永遠の時間の中でこれが繰り返される。これは究極のニヒリズムといえます。

フランツ・カフカはグスタフ・ヤーノホとの対話の中で、同じ人間が回帰することはないとニーチェの考えに反対意見を述べていますが、それだけカフカはニーチェを愛読したということになります。このニヒリズムを超えるのが「超人」思想です。超人はいいます:「これが人生か、であればもう一度生きてみよう」と。永遠回帰はカフカの言うように、DNAを継承する人間にはありえないでしょう。これは人々が前向きに生きてゆけるように考えられた哲学的方便であると私は思います。人の持つ絶対時間は有限です。その有限な時間を意識の上で無限(永遠)として使うことができるように、何回失敗しても、何回くじけても、コケても気持ちを新たに強く生きよ、とニーチェは激励してくれているのだと思います。

ニーチェも歩いたであろうナウムブルクの歴史を感じさせる街並

「万物は流転する」といったギリシャの哲人ヘラクレイトス、仏教の輪廻の思想、ソロモンの「伝道の書※」などに、すでに「永遠回帰」は考えられていました。ただニーチェにとっての「永遠回帰」は彼独自の体験、「神の死」に続く自分の体験、すなはち実存体験としてとらえられている点に重要性があります。

※ソロモンの「伝道の書」には次のように書かれています。「先にありしものはまた後にあるべし。先に成りしことはまた後に成るべし。日の下には新しきものあらざるなり。見よ、これは世に新しきものなりと指していうべきものありや。それはわれらの前にありし世に、すでに久しくありしものなり」と。もちろんニーチェはバーゼル大学の古典文献学の若き教授でしたから、こうした世界の哲学者、賢人の言葉や思想は知っていたに違いありません。

右側がナウムブルクのニーチェの家

中国古代の思想家、老子や荘子にいわせれば「神」などという概念は、人々の中から権力が形成される過程で、権力者の言葉を「神のお告げ」に置き換えることによって、人々を畏怖させ、その神の力で権力を行使するという、いわば人間のご都合主義で考えられたもので、もともと「神」などというようなものはないのだということになるかもしれません。現在の私にしっくりくる考え方は「大自然(宇宙の摂理)=神」とする考え方です。

しかしヨーロッパではキリスト教と教会権威の歴史は古く、文明そのものに及ぼした宗教の影響は多大といわざるをえません。中世以来のキリスト教の堕落はルターなどの改革を生みました。バーゼル大学のニーチェの同僚である神学者オーフェルベックは近世キリスト教の世俗化は、原始キリスト教精神の喪失にあるとし、それにはニーチェも同感の意向ですが、しかしその原点すなはちキリスト教の原点を否定する考えはないようです。

既成権威や「えせ」インテリ階層との闘い、「神の死」に至るキリスト教に対する闘い、友人との間がもっとも仲のよい時に、その友情が実際に本物であるかどうか徹底的に疑ってみよとニーチェはいいます。自分をとり巻くすべての価値の転換を試みよと。

ニーチェの住んだナウムブルクの街をのんびりと走るトラム

我々小さな人間は日常の生活の流れに身を任せて毎日を安逸に過ごしていますが、ニーチェはそれではだめだといいます。すべてを見直せ、すべてを疑え、そして何度同じ人生を繰り返しても満足な、そんな最善の道を生きろと我々に命じます。その結果が先ほどの「今この人生を、もう一度そのままそっくりに繰り返してもいいという生き方をしてみよ」ということになったのです。

充実した人生、それはもう理想的な生き方です。なかなか現代社会では難しいかもしれません。しかし私は大学時代、ニーチェの著作を読んで、少なくともそれはそう心がけ、そう努力する価値はあると信じました。

ニーチェは私に生き方を教えてくれた人生「ただ一人の師」といえます。今回の旅行も行きたかったところの穴を埋めるという意味を持っていることはいうまでもありません。それはまさにニーチェのいう悔いのない人生を送りたいと考えているからにほかなりません。

教会横のニーチェの墓

滞在時間もなくなりました。そろそろ迎えのタクシーも来るころです。きっともうここに来ることはないでしょう。私は人生の師であるニーチェの墓に手を置いて、ドイツ語で感謝と別れの言葉を伝え、そこを離れました。

※こちらをクリックされますと、同じ著者による「掌の骨董」にアクセスできます。併せてお楽しみください。