文化講座

第49回 親鸞聖人御荼毘火所(親鸞上人の火葬場遺跡)を訪ねる 2回連載のその1

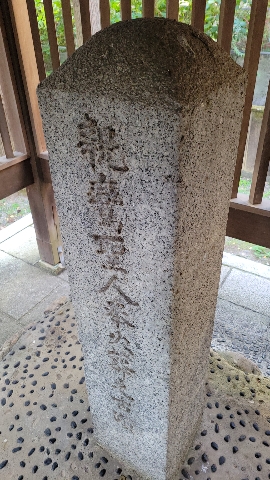

今熊野町延仁寺の「親鸞上人御荼毘火所」

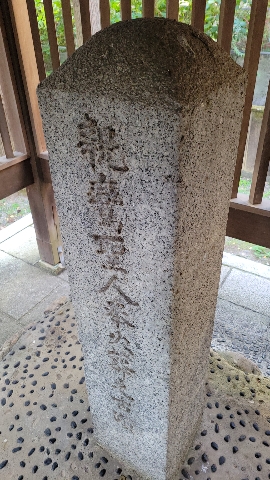

京都東山大谷本廟に近い「親鸞聖人奉火葬之古磧」(親鸞上人の火葬場遺跡)

今回は、親鸞上人が荼毘、すなはち火葬された場所を訪問しました。火葬の場所は2ヵ所ありまして、どちらが本当の火葬場か確かなことはわかりませんが、親鸞上人の子孫の覚如上人が著された「御伝鈔(ごでんしょう)」を、意訳しますと「弘長2年(1262年)11月28日の正午、御釈迦様と同じく頭北面西右脇(ずほくめんさいうきょう)に臥され、ついに念仏の息は絶え果てた。御年九十歳であられた。お住まいの坊舎は押小路の南で万里小路の東であったから、遠く鴨川の東を通って、京都東山の西のふもと、鳥部野の南のほとりにある延仁寺で荼毘に付し申し上げる」とありますから、こちらで親鸞上人は火葬に付されたと思われます。

親鸞上人遷化跡(お亡くなりになった場所・京都市中京区御池中学校入口)

もう1ヶ所の火葬候補地は、京都東山の大谷本廟と清水寺の谷間にあります。ただ私には不思議に思われることは、正しい荼毘所とされる延仁寺には親鸞上人の墓がないこと、末娘の覚信尼が創建した「大谷本廟」には火葬遺跡からも近く、お亡くなりになった「遷化旧跡(御池中学校)」から鳥部野の南の山の中腹にある延仁寺まで、上人のご遺体を運ぶにもかなり遠い上に、大変だと思います。そちらには藤原北家ゆかりの墓地があったとされはしますが、そこには親鸞上人の墓所がありません。私が考えるには藤原北家ゆかりの墓地があるなら、親鸞上人の墓所もそちらにあるのがふさわしいように思われます。御遺骨が納めてあると言われている大谷本廟と火葬遺跡が近いこと、さらに上人の臨終に立ち会った末娘覚信尼が大谷本廟を創建されたとするなら、火葬遺跡は大谷本廟近い火葬場がふさわしいと思われますが、覚如上人(覚信尼の孫)の書かれた「御伝鈔(ごでんしょう)」に延仁寺で火葬したと書かれていることが唯一の根拠ですが、それは親鸞上人がお亡くなりになって33年後に書かれており、火葬に立ち会い、大谷本廟の創建に尽力した上人の末娘の覚信尼さんも亡くなって12年後のことでもあり、どの程度確信性があるのか、私には少し疑問に思うことも無くはありません。

上人がお亡くなりになられたときに、妻の恵信尼は上越の実家におりました。親鸞が60歳のときに、京都に帰りますが、恵信尼は上越の実家に向かいます。結果的に夫妻はそれが最後の別れになりました。親鸞、恵信尼の活躍した時代の平均寿命は46歳から50歳でしたから共にその歳を超えて互いにいつ亡くなっても良いように、すでに別れは済ませていたのではないかと思います。

かつて親鸞が京都にて師の法然と共に法難に遇い、直江津に流罪となり、そこでの2人の出会いから25年が過ぎ、5人の子供たちに恵まれ、貧しい中にも幸せな、充実した人生に、お互い満足していたと思われます。

恵信尼のふるさとあたり

恵信尼の父は三善為教(みよしためのり)という豪族で、父も親鸞に帰依したため、娘の恵信尼一家を支えられるように、何がしらの所領を娘に相続させ、分け与えていたようです。また親鸞と結婚して25年、各地での布教活動を陰から支えました。月日はあっという間に過ぎ去り、恵信尼も親族のいるふるさと越後を懐かしむ想いも出てきたか、あるいは親族のいるふるさとで死にたいと考えていたのかもしれません。歳とった恵信尼は親鸞が思う存分、残りの浄土真宗の完成期である大切な時間を自己の信仰の完成に邁進できるように、歳老いてきた自分の代わりに、元気な末娘の覚信尼を親鸞の元に残し、恵信尼の代わりに世話をさせたのではないかと私は推測してます。親鸞と恵信尼は、合理的で理性的、お互いを信頼し、愛し合う潔い夫婦であったと私は思います。

ただ最近読み始めました資料に、「恵信尼」との関係で、気になる本を見つけました。

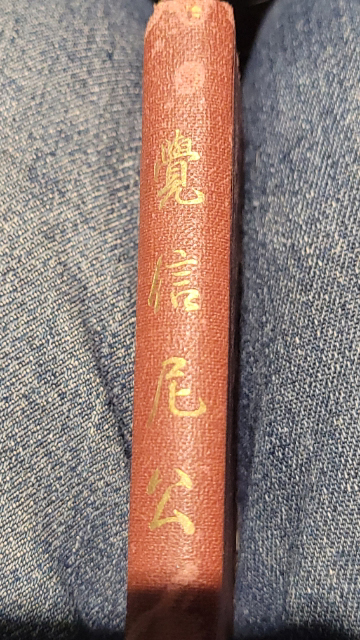

タイトルは「覚信尼公」、発行元は「真宗大谷派宗務所社会課」で、覚信尼公650回忌法要記念出版とし、著者は日下無倫氏、昭和8年4月9日発行とあります。

この資料によると、上人には正室恵信尼以外に今御前(いまごぜ)の母とされる女性がいて、彼女は上人配流以前の内室ではなく、関東在住から同棲していたとされています。

真宗サイドでは親鸞聖人の妻は二人とされます。最初の妻は法然上人仲介の関白九条兼実の娘・玉日姫といわれます。二番目の妻が、越後配流後の恵信尼となります。つまり不幸にも先妻・玉日姫が亡くなったので、親鸞聖人は後妻・恵信尼と越後にて再婚したというものです。しかし常陸には、それが正しいものかは分かりませんが、玉日姫の墓とされる遺跡が残ります。玉日姫は京で亡くなってはおらず、親鸞流罪でやむ無く別れ、流罪後に常陸に親鸞がいることを知り、京からやって来たという説もあります。また今御前の母とか、玉日姫とか、きっと恵信尼はそんな親鸞に疲れたというか愛想をつかし、親鸞の帰京話を機に、親からの遺産もある越後に四人の子を連れて帰ったとも考えられます。それが恵信尼と親鸞の永遠の別れになったことになりますから、かなり固い決意だったともいえます。

昭和8年4月9日発行の「覚信尼公」650回忌法要記念出版・著者日下無倫氏

詳しく見てみますと、親鸞には常陸にて内室とした今御前の母なる女性某との間に、今御前と即生房(そくしょうぼう)という男女二人の子がいたと考えられますが、この三人と恵信尼との実子彌姫(後の覚信尼)を連れて、京に向かったと考えられます。

浄土宗西山派によりますと、玉日姫(法名・善変)と恵信尼の関係について、恵信尼は「筑前(ちくせん)」という国名で宜秋門院任子に仕える女房であり、建久七年(1196年)の政変によって任子が宮中を退下し、建仁元年(1201年)十月七日、彼女は出家します。 その二日前の十月五日に法然上人は九条兼実と相談のうえ、親鸞聖人に九条兼実の婿になるよう指示されたようです。ということは、任子が出家する前に華燭の典という目出度い祝典が挙行されたことになります。この五日という日付には深い意味があります。 すなわち、この年、建仁元年四月五日の暁に、親鸞聖人は京の六角堂で女犯偈を授かっていたからです。 ですから親鸞聖人はちょうど半年後の同じ日に受妻したことになります。このことは兼実が親鸞聖人の行ないと人柄を十分に知っていたからです。 何故かというと、法然上人、九条兼実、熊谷直実、親鸞聖人の四人は、高野聖として高野山上で一夏90日間、過ごしたからです。

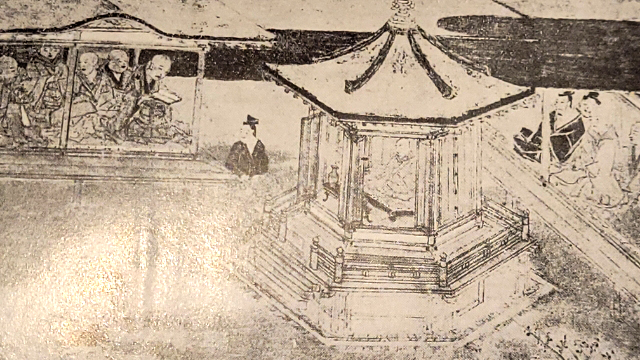

親鸞上人伝絵より

(「覚信尼公」より転載)

今回、親鸞上人が生を終えられて、火葬された場所を歩いてますが、親鸞上人の人生と宗教観ということを考えました。それを考える上で、以下に伝わる話は、大変重要であると考えます。

親鸞上人の女性観は比叡山の修行中に出会ったという、妖艶な女性との会話という、物語と思われる次のような有名な話からも想像できます。

「親鸞さま。私には深い悩みがあります。どうか比叡山にお連れください」とその女はいいます。驚いた親鸞は「それは無理です。比叡山は伝教大師が開かれてより、女人禁制の山、お連れすることはできません」女性は引くどころか、鋭く迫ります。「親鸞さま。伝教大師(天台宗を開いた最澄のこと)ほどのお方が、涅槃経(お釈迦様の説かれた悟りについてのお経)を読まれたことがなかったのでしょうか。涅槃経には『山川草木 悉有仏性(さんせんそうもく しつうぶっしょう)』と説かれています。すべてのものに仏性が宿ると、お釈迦様は仰っているではありませんか。なのに、なぜこの比叡山の仏教は女性を差別するのでしょうか」七千余巻もあるお経の中で『涅槃経』の言葉を知っているとは、この美しい女性は一体何者なのか、どれほど経典を読んでいるのか、と親鸞は驚きました。「なぜ女を見捨てるのでしょうか?」二の句がつげずにいる親鸞に、女性はさらに畳みかけます。

「親鸞さま、女が汚れているからといわれるのなら、汚れている、罪の重い者ほど余計哀れみたもうのが、仏さまの慈悲と聞いております。なぜ、この比叡山の仏教は女を見捨てるのでしょうか。人間でも、苦しむ者を見れば、放ってはおけない、助けてやりたいとの慈悲の心を起こします。できのよい子より、不できな子のほうがかわいいともいいます。ましてや仏の慈悲は、仏さまならなおさら罪重く、苦しみの深い者ほど、何とかしてやりたい、人々の苦しみは私の苦しみである。人々の平安・楽しみは私の安楽だと慈悲の想いをかけられるのです。女の罪が重いのなら、そんな女ほどより哀れみ救わんとなされるのが仏さまのまことの慈悲ではありませぬか」と女性はいうのです。立て続けに発せられる理の通った言葉に、親鸞聖人は立ち尽くすばかり。とどめを刺すように女性は、いい放ちます。

「親鸞さま。仏教では、人も動物も、鳥や虫ケラに至るまで、全ての命は平等であり、仏の慈悲はすべての衆生(しゅじょう・生きとし生けるもの)に注がれていると教えています。しかしなぜ女性だけは山へ入って仏道を求められないのか。女は山を汚すというのが理由なら、すでに鳥や獣のメスに汚されているはずではありませぬか。なぜ人間の女だけ入山を禁ずるのですか。女を見捨てる比叡山の教えは、仏の慈悲の教えといえましょうか」

鋭い指摘に、比叡山の秀才と称された親鸞聖人は絶句させられました。

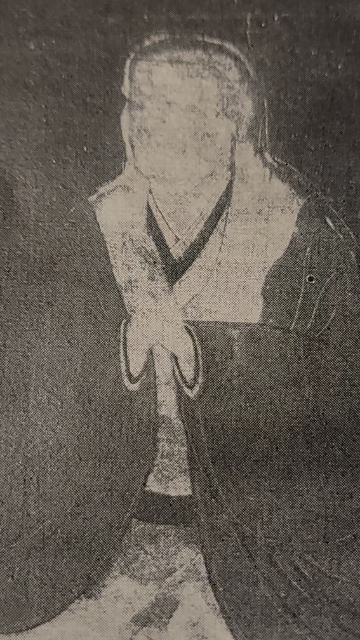

覚信尼公御影

越後・福因寺蔵( 「覚信尼公」より転載 )

親鸞聖人を絶句させたほどの謎の美女の言葉でした。真実の仏教を懇願する女性はこう告げて去りました。

「お願いでございます、親鸞さま。どうか、いつの日か、すべての人の救われる真実の仏教を明らかにしてくださいませ」

出家してより17年、厳しい修行を重ねるも、暗い心の解決がつかず、道を間違えているのではと苦悩してきた親鸞の心を、激しく揺さぶる出会いでありました。これは物語ですが、しかし親鸞の心の中に芽生えていた疑問、考えではないかと私は考えます。この疑問から親鸞は法然の門を叩き、弟子として新たな宗教世界に入り、自己の仏道を歩むことになります。

比叡山が女人禁制なのは、もちろん若い僧の修行を乱すからです。修行は大切ですが、若い親鸞の心にはこうした意識も常にあったでしょう。僧といえど男性、それも修行で鍛えた頑健、極めて健康な「男」です。親鸞はとりわけ性欲が強く、苦しんだようです。しかも未だ修行中の身、なんともしがたい想いから、師の法然に打ち明けます。そこから九条兼実の娘、玉日姫とされる女性との結婚へと繋がります。(次回に続く)

ガイド

写真①・京都市東山区今熊野総山町2 延仁寺

「親鸞上人御荼毘火所」は駐車場奥徒歩5分から7分。交通は不便で、ハイキングがてら歩いていただくか、京都駅八条口からタクシーに乗り、駐車場で待たせておくか、自家用車をお勧めします。

写真②・京都東山大谷本廟に近い「親鸞聖人奉火葬之古磧」(親鸞上人の火葬場遺跡)

写真②の火葬場は清水寺と大谷本廟の間、場所は入り組んでおり、清水五条坂下までバスかタクシーで。清水寺参道と大谷本廟の間の細い道を上がり、行き止まり近くでタクシーを降りて大谷本廟東案内所に「親鸞上人の火葬場跡はどちらですか」と尋ねると、丁寧に教えてもらえます。ご自分で探したり、清水寺からは入りにくいので、東案内所に尋ねることをお勧めいたします。車の方は大谷本廟の参拝者専用駐車場(無料)がありますので、大谷本廟の親鸞上人の御遺骨参拝していただき、こちらをご利用されるとよろしいです。

※こちらをクリックされますと、同じ著者による「掌の骨董」にアクセスできます。併せてお楽しみください。