文化講座

第29回 義仲寺について 芭蕉、芥川をめぐって(第2回目)

義仲寺

俳人松尾芭蕉は「奥の細道」の旅では最北の奥州平泉を訪れてこう詠みました。

夏草や つわものどもが 夢のあと

平泉中尊寺周辺の平安時代に栄えた奥州藤原政権の栄枯盛衰に心をうたれたのでしょうか。若くして戦死したり、悲劇的な死をとげた武将に人々は涙し、同情してその死を悼みます。悲劇は人の魂を浄化する(注1)とされ、日本では「平家物語」や能の修羅物に顕著です。

芭蕉像(義仲寺所蔵)

芭蕉のいう「つわものどもの夢」とは何でしょうか。

平安時代末期の武将、木曾義仲の生涯を芥川龍之介は「彼の一生は失敗の一生也。彼の歴史は蹉跌(さてつ・思うようにならないさま)の歴史也。彼の一代は薄幸の一代也。然れども彼の生涯は男らしき生涯」という言葉でまとめています。また芥川は「彼は赤誠(少しもうわべを飾らない、まごころ)の人也、彼は熱情の人也」あるいは「彼(義仲)は荒くれ男なれ共、あどけなき優しき荒くれ男なりき」と義仲を評しています。芥川は今でいう高校時代に三万字に及ぶ「木曾義仲論」を書いてるほど、義仲に惚れ込んだ男でした。

芥川龍之介のイラスト(筆者画)

芭蕉も芥川も、頼朝のように計算高く、猜疑心の深い武将には心引かれてはいません。義仲は神社への戦勝祈願願文に「(戦うのは)一身、一家のためではない」としています。すなはち国のため、民のために戦うことを宣言しています。平氏によって乱れた世を正し、世情を安定させ、民が安心して住める世を目指したのです。それが義仲の純粋な「夢」なのでしょう。もちろんそうした「夢」の中には覇権を握り、自分の意のままに、誰もが納得する多くの権力を行使することもあるでしょう。結果男であれば、多くの美女に囲まれることもあったでしょう。

木曾義仲の墓

寿永2年(1183年)4月、木曾義仲が平氏政権を攻める時、平家は総勢10万余騎で急遽迎え撃つたため兵糧は道々で調達を許可したとされます。道々での調達とはもちろん買えるものは買うこともあるでしょうが、財政も逼迫した平氏には無理だった可能性は高いので、実際は略奪、強奪、乱暴狼藉を許したということでしょう。そのため平家は人心を完全に失いました。そうなる以前から政権の綻びは現れ、京の都は度重なる大飢饉に襲われていました。大飢饉の原因としては天候も悪いこともありますが、農民に備蓄ができないくらいに平氏政権の簒奪が激しいことも表しています。奢る平家への不満、新しい政権への期待が高まっていたともいえるでしょう。そこに義仲が登場したのです。

木曾義仲像(浮世絵の義仲像・江戸後期~明治 義仲寺所蔵)

平家物語において義仲が用いた火牛の計は司馬遷の「史記」田単の火牛の計の借用ともいわれ、実際は義仲の戦いぶりを誇張する作り話であると考えられます。史記の田単の計では牛の尾に藁を結びつけ、そこに油を付けて着火、熱さに驚く牛を走らせたといいます。これはかなり現実的です。しかし平家物語のように尾ではなく、両の角に松明を結びつけて火をつけたら、牛は目の上の火を恐れ、着火したとたん義仲陣内で暴走して暴れ回り、逆に義仲陣で収拾が付かなくなるといいます。

義仲は神社へ多くの寄進をしたため、信義に厚い木曾殿へ平家の逃亡、寝返りが相次いだともいいます。貧しい一兵卒とはいえやる気次第、皆立身出世を夢みています。根本的には芭蕉のいう「つわものども」の一人といえます。

戦い方も変化し、「戦場の精神史・武士道という幻影」(佐伯真一著・NHKブックス)によれば、戦場のルールが崩壊した頃に源平合戦があり、騙し討ちは一種の知的な戦い方であり、後に戦術、戦法として特に非難されることではなかったとされます。

義経の一の谷合戦や屋島の戦いなどがいい例ですが、義経の場合は猜疑心の強い兄頼朝に利用されるだけ利用され追い落としの口実に「卑怯な騙し討ち戦法」を使ったとして追われた経緯がありました。

江戸時代の「平家物語・一の谷合戦図浮世絵より」

かつては敵の背後に回り込み、思わぬ場所から奇襲するなどは卑怯な戦法とされていましたが、戦では当然のことながら、美学より「勝つこと」が重視されるようになり、それとともに何よりも自分が「生き残る」ことが重要であり、そのためにはどんな手を使ってでも相手を打ち負かすしかないのです。

しかし平家物語の時代や後世の世阿弥の能の文学的世界においては、いまだ男の美学や死の美学に傾斜し重んぜられました。義仲の子供の頃の恩人、武蔵国住人長井斎藤別当実盛のように、戦場で老齢であることに同情されないよう、歳を隠すため白髪を黒く染め、顔を白化粧して若く見せて戦場で華々しく最後をとげる武将も未だにいたのです。

芭蕉は奥の細道の途次に多太神社(石川県小松市)に寄り、そこに残されている実盛の兜を見て詠んだ一句

むざんやな 兜のしたの きりぎりす

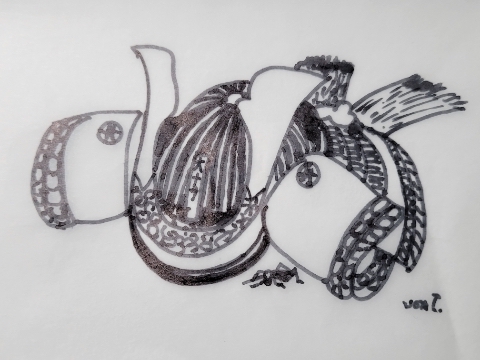

小松市多太神社蔵実盛所用兜のイラスト(筆者画)

むざんやな、とは実盛の首実検した義仲の家臣が、白化粧が剥がれたり、黒く染めた白髪がきたなく現れていたため、そう表現をしたといわれ、そのことばをあえて芭蕉はそのまま使うことにより、より強く実盛を武将らしく思い、男らしい死にざま、それはまさに芭蕉にはできない夢でもあり、その美学をリアルに伝えたかったのだと思います。

義仲は頼朝の従兄弟にあたります。先ほどの火牛の計とされた倶利伽羅峠の戦いの後、平家を追い、1183年7月に無血で京に入ります。後白河法王より「朝日将軍」の名をもらい、征夷大将軍をも任命されます。義仲に独断専行をあえてさせ、猜疑心の強い頼朝を怒らせるための後白河法王の仕組んだ策略でした。

芭蕉が元禄2年7月15日の明け方、越前燧ヶ城跡で詠んだ一句。

「義仲の 寝覚めの山か 月悲し」芭蕉

巴塚

芭蕉の、というより「俳句」そのものに高度な言語感覚とシンプル性、研ぎ澄まされた精神性が求められ、芭蕉をして古武士的な男らしさと、芸術的な孤独さ、静けさが一句に希求されたことはいうまでもありません。それは芭蕉が死後も隣に埋葬されたいと憧れ願うほど、悲劇的な武将の人生に寄り添いたいという、まさに自分になし得なかった男としてのもう一つの夢、理想像を芭蕉に与えたと思われます。

しかし、芭蕉と同じように、いにしえの武将たち、とりわけ木曾義仲に理想像をみた若き芥川龍之介は義仲の墓の隣に埋葬された芭蕉をあまりよく思っていなかったようです。芭蕉は「山師」であるという言葉も使っているほどです。芥川は義仲のことを「彼は赤誠(少しもうわべを飾らない、まごころ。赤心)の人也」と表しました。芥川は芭蕉を「山師」(一攫千金を狙う人・詐欺師)としました。それはなぜでしょうか?

芭蕉といえば、俳句の第一人者、それも侘び寂びの美学の第一人者とされます。

旅に病んで 夢は枯野を かけめぐる

まさに自分の野晒し(行き倒れて野に髑髏となり、朽ち果てる)の行く末である死を冷徹にみていた人といえます。

芭蕉の墓

しかし最近の研究では、芭蕉には古くから、伊賀以来の尼僧の恋人、寿貞尼がいて、その間に子もなしていたともいわれます。まあ芭蕉も男である証拠ですが、鋭い批判精神を持つ芥川には、何が「俳聖」だ、偽善者、山師ではないかと思われた可能性はあります。忍者説もある芭蕉ですが、急に生々しくなり、彼も全国を歩き回った健康な成人男子、とても「野晒し」になるような柔な男ではなく、しかも仏弟子の尼さんを恋人とし、子をなすなど、ご法度破りでなかなかです。芥川はそうしたことから芭蕉を「山師」と呼んだのでしょうか。

義仲に戻りますが、その当時を記した重要な記録には「吾妻鏡」、「平家物語」があります。私は「吾妻鏡」は頼朝の死を隠すなど、鎌倉政権寄りの記録書であり、また「平家物語」は読んで字のごとく「物語」、すなはち文学作品であり「栄枯盛衰・諸行無常」を美学とした文学作品といえます。そこには中国史からの模倣や創作もあるように思います。しかし真実としての義仲の男らしさ、純粋さが作品にあらわれ、そこに芥川は惚れ込んだのだと思います。まさに「平家物語」の作者の美学にはまりこんだ、とも言えなくもありません。

巴御前を供養する義仲寺の地蔵堂

古来、古今東西、戦に明け暮れした武将のロマンとは、政治的頂点に君臨し、美女を手にすることと相場はきまってますが、美人で色白、細面で烏帽子に甲冑を身に着けた「巴御前」は絵になりますが、彼女は架空人物か、あるいは中国古代の武将、項羽の虞美人にヒントを得た平家物語作者の創作か模倣、物語に色を添える「美女」のように私には思えます。戦闘訓練を積んだ男の武将をひねりつぶす豪力な美人女性など、あり得ないし、夢物語でしょう。義仲寺の巴御前の供養石はそうした滅びの美学「平家物語」の話から後世、義仲を慕う人々により「供養」された石碑かもしれません。あるいは義仲を愛した女性の代表として平家物語の作者が作り上げた理想像としての「巴御前」なのかもしれません。

そう考えると、NHKの歴史大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の話のように、愛する義仲の死後、彼を殺した鎌倉政権の中枢にいる和田義盛の愛人として巴御前を登場させ、義盛亡きあとまた義仲寺に戻り義仲の墓守をさせるのには、義盛の霊も悲しむし、巴御前としてはすごく節操がなく、無理があるストーリーのように思います。

義仲寺門から境内を望む

このように、現実と理想の間にはかなりの乖離があり、その谷間に美しく透明なブルーのロマンチズムの湖が広がり、そこに歴史の真実と夢は溶け込み、我々を夢想の世界に誘い、楽しませてくれているように思えるのです。

注1・ギリシャの哲人、アリストテレスの言葉。(詩論より)

※こちらをクリックしますと同じ著者によります「掌の骨董」にリンクできます。