文化講座

第51回 大和三山を訪ねる・『耳成山・畝傍山』についての試論

畝傍山

耳成山

みなさん、こんにちは。

今回は以前の連載第39回から41回で三回にわたり書きました「大和三山を訪ねる・『天香久山』についての試論《1~3》」の続篇として、残りの「耳成山・畝傍山」にチャレンジしてみましょう。先日、この耳成山と畝傍山の探訪に行って、山を歩いて来ました。少し時間が経ちましたから、天香久山についての文章を再度お読みになってから、この文章をお読みくださると、更に興味と理解が深まることと思います。

こちらをクリックしますと第39回にアクセスできます。続きに40、41回をお読みください。

さて、この「大和三山」については昔から万葉集に有名な「つまをあらそう」歌があり、それは天智天皇(中大兄皇子)が詠んだとされています。巷では、天智天皇は大海人皇子、後の天武天皇と額田王をめぐり争ったといわれてますが、額田はすでに大海人皇子、後の天武天皇との間に「十市皇女(とおちのひめみこ・後の弘文天皇皇后)」をもうけていますから、この時はすでに大海人の「妃」の一人であった訳です。大海人皇子の正妃、すなはち后は鸕野讚良(うののささら)、後の持統天皇です。

畝傍山遠望(中央)

ところで、額田王の妹に鏡皇女(かがみのひめみこ)がいますが、その鏡皇女は天智天皇の父、舒明天皇の墓域に葬られていますから、天智とは腹違いの兄妹となります。ですから鏡皇女の姉である額田王も舒明天皇の娘ということになり、したがって天智天皇とは腹違いの兄妹関係となりますから、恋愛関係とはなり得ません。他の歌に見られる、いとしいとか愛するという言葉は兄妹間でも使います。

かぐやまは うねびおおしと みみなしと あいあらそいき かみよより かくにあるらし いにしえも しかにあれこそ うつせみも つまを あらそうらしき

著者意訳・天香久山は畝傍山が《愛しい・雄々しい》と耳成山と争った。まあ神代の昔からこのように男女は相あらそってきたらしいから、それくらいだから、現在でも妻をめぐって争うものなのだなぁ。

この「つまを あらそう」は大切なことばです。すなはちこの歌の妻はどちらなのでしょうか?畝傍山なのでしょうか、それとも天香久山、耳成山なのでしょうか。「おおし」の意味を「愛しい」と解すれば畝傍山は女性となります。「雄々しい」と解釈しますと畝傍山は男性となり、天香久山と耳成山が女性となり、二人の女性が男性をめぐって「あいあらそいき」すなはち、妻の座をあらそいき、となります。しかし、この場合天智天皇が歌ったとなれば、妻の座を二人の女性が争うより、一般的に男性二人が一人の女性を争う方が、彼の歌の本意に合うように思われますが、確かなことは分かりません。それをなんとか今回は探り出したいと考えました。

畝傍山遠望

額田王の有名な歌に、

「茜さす むらさきのゆき

しめのゆき 野守はみずや

きみが袖ふる」

意訳しますと

茜(あかね)色に美しく照り映える標野や紫野をあなたは行きながら、私に手を振って名残を惜しむのを、野守のように見張る天智天皇は見ていないでしょうか。

手を振る、は愛情表現ですから、それが野守、すなはち常に猜疑の眼で見てる天智天皇に見つからないかしら、という意味のこの歌によっても、額田王は天智の妹であり、側にいながら兄である天智と大海人皇子との仲をよく保ちたい気持ちから歌っている可能性は強そうに思われます。お互いには、きわどく愛の残照は残っていたのかもしれません。この額田王の歌への大海人皇子の返歌は

「紫の にほへる妹を にくく有らば 人妻ゆえに 我恋ひめやも」

意訳しますと

紫草のように、美しいあなたが憎いなら、人妻であるあなたを恋したりしないでしょう。

この歌をうたった668年は中大兄王子が天智天皇として即位した年で、大海人皇子と天智天皇の間での緊張関係が悪化しつつある時でした。言っておきますが、この二人は兄弟ではありません。やがて大海人皇子が、壬申の乱に勝利して天武天皇として即位する年は672年ですから、あと4年先に迫ってます。互いに緊張関係にあり、のんびり恋愛歌を交わしてるような余裕はなかったはずです。あるいはもう額田との関係も終わっていたかもしれません。それはこの歌に詠まれているように、彼、大海人の元から額田王は去り誰かの「人妻」になっているからです。当時は天皇や皇子は神でありましたが、兄が天智天皇という立場ではありますが、子までなしてる関係を、力で引き離すようなことは、いくら古代であっても反感は買うことでしょう。ですから大海人は戦いの前に、自ら天智の妹の額田王を手放したのか臣下に下したのではないかと考えます。

天武天皇と思われるお姿(当麻寺四天王像)

そんな大海人皇子とのこれからの関係を背景に天智天皇は大和三山に相互の思いを歌に込めたのでしょうか。

よく考えますと「つまを あらそうらしき」とありますから、畝傍山は妻、すなはち女性の可能性が高いように思われますが、確かではありません。しかし外見、山を遠くから見ると、天香久山、耳成山は穏やかな山の形をしていて、低く女性的であり、畝傍山は西南麓に急斜面もあり、危険であり、山容もゴツゴツといかつく、男性的にも見えます。こちらの登山で気をつけていただきたいのは、橿原神宮からの登山口、空母瑞鶴の記念碑正面からの登山口からの急斜面はかなり危険です。特に下りで滑落して、救急車が何回も出動したような重傷が出てますから、下りは特に気をつけていただきたいです。

ここで、注意していただきたいのですが、古代史においては男女の関係はお互いに、現代よりおおらかであり、「性」を共にすることは美学でもあり、生きることそのものとも言えます。一夫一婦制に縛られず、たくさん子を産み、子孫繁栄は極めて大切であり、山は豊穣の女神、大きく丸い山は特に妊娠した女性のお腹のようで、「山の神」として、子だくさんのシンボルとされてきました。古来から死んだらその山の中、すなはち母なる子宮の中に戻ることが「再生・復活」の条件と考えられてきました。

初代神武天皇から3代・安寧天皇 畝傍山西南御陰井上陵、4代・懿徳天皇 畝傍山南纖沙渓上陵(うねびやまのみなみのまなごのたにのえのみささぎ)」の陵墓はまさにエジプト文明における「王家の谷」の様相を呈してます。神武天皇の陵墓を作った時からそうした意図があって作られましたが、後の明治時代にそのことに気づいた宮内庁が橿原神宮を「葬祭殿」として新たに増設して、カルナック神殿と同じ役割を与えたのだと思います。あるいは初期の「葬祭殿」が現在地にかつてあったのかもしれません。後の遷都により藤原京から平城京に変わりますが、その思想は受け継がれ、都の大極殿から南の朱雀門の延長線上に天武持統陵や文武天皇陵、高松塚古墳、キトラ古墳が造営されましたから、高松塚古墳もキトラ古墳も、天武系天皇陵に間違いはありません。

真ん中を流れる飛鳥川がナイル川を意味してるように思われます。エジプトではナイル川を挟み、カルナック神殿の延長線上に王家の谷があります。まさに飛鳥川が「三途川」であり、まさにナイル川です。ナイル川は、以前にも書きましたが、東側が生者の住む地域であり、西側には死者の住む墓場や神殿、ピラミッド、王家の谷があります。その区別は厳しく守られてます。死ぬと死体は東岸から船に乗り、ナイル川を渡り、西岸(太陽が沈む闇の世界・西方浄土)に渡ります。まさに三途川です。死者は西側に着くとオシリス神により「審判」を受け、悪と善、心臓の重い軽いで地獄行きと極楽行きに分けられます。日本の閻魔はオシリス神です。青森県恐山の死者を呼び戻す「オシラ様」は「オシリス(神)様」が訛って短くなった名前と考えられます。私の好きな恐山は三途の河原のイメージが強い場所で、宇曽利湖という、怖い湖もあります。

エジプトの王家の谷の全貌を見ますとアル・クルンという山の上がピラミッドのように自然に出来た山があり、その山の下は谷間になり、まさにそこが谷で、女性の下腹部のような、その谷間の奥に母なる子宮への道があり、そこに歴代の王の墓が深く張り巡らされるように注意深く掘り進められ、たくさん造られました。有名なツタンカーメン王の墓の入口は他の王墓の入口の下にあったため、長く見つからなかったのをハワード・カーターが苦心の果てに発見して、世界的なほぼ未盗掘の墓を見つけました。そのように、盗掘されずに「再生復活」することは、歴代ファラオすべてにとり、もっとも大切なことでした。すなはち長い「エジプト文明」とは、まさに「死」からの「再生復活」の思想が極度に発展した「文明」であったといえるのです。

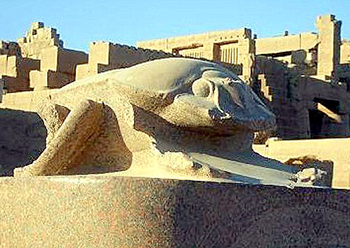

エジプト・カルナック神殿とスカラベ神(太陽の運行を司る神)

今回問題の山、特に「畝傍山」の山麓を歩いてますと、日本の天皇の初期4代の天皇、すなはち初代・神武天皇畝傍山東北陵(四条ミサンザイ古墳)2代・綏靖天皇(すいぜいてんのう) 桃花鳥田丘上陵、3代・安寧天皇(あんねいてんのう) 畝傍山西南御陰井上陵、4代・懿徳天皇(いとくてんのう)畝傍山南纖沙渓上陵(うねびやまのみなみのまなごのたにのえのみささぎ)」の陵墓が畝傍山の回りに作られています。その3代と4代の古墳の正式名称に注意したいと思います。

3代・安寧天皇 畝傍山西南御陰井上陵

3代は安寧天皇 畝傍山西南御陰井上陵(うねびやまのひつじさるのみほどのいのえのみささぎ)

4代は懿徳天皇 畝傍山南纖沙渓(まなごのたに)上陵となります。特に注意すべきは3代の御陰井上陵(みほどのいのえのみささぎ)と4代の纖沙渓(まなごのたに)という、驚くような名称です。先に述べました「渓」=「谷」です。問題は3代の御陰井上陵(みほどのいのえのみささぎ)です。古事記の「丹塗り矢」の神話表現のように、現代ではあり得ないような天皇の名前を付けますが、そういうことでは全くなく、昔の名付けは真剣な呪文のような願いであったはずです。心から「復活再生」を願っているから、陰気ではないのです。

御陰すなはち「みほど」は女性の性器そのものであり、この山の西南壁にはそう思える姿があったのでしょう。井上(いのえ)も出産そのもの、井戸の水が涌き出る意味から、子孫が生まれでる、あるいは自分が再生する産道を意味する「おめでたい」多産のイメージで、復活、再生をどれだけ歴代天皇が願っていたかが、これらの表現からよくわかります。こうして見ると、古代人にとって何が一番大切かがよく理解できてきます。

こうした名称から、畝傍山は多産、豊穣、豊かさの山(神)であり、女性そのものであることがわかります。この山は女性で、従いまして、天香久山、耳成山は男性となりました。

洋の東西を問わず古代史では、この再生復活は権力者にとっては「最重要問題」のようです。

3代安寧天皇 畝傍山西南御陰井上陵近くの「御陰井」(石碑刻文)

※こちらをクリックされますと、同じ著者による「掌の骨董」にアクセスできます。併せてお楽しみください。