文化講座

第50回 親鸞聖人の生涯・御荼毘所(親鸞上人の火葬場遺跡)を訪ねる 2回連載のその2

延仁寺

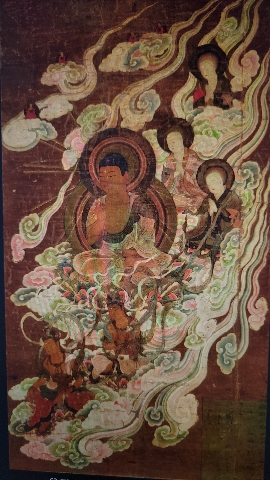

「親鸞上人御荼毘火所」の親鸞上人像

新年、明けましておめでとうございます。

新年ですから、何かおめでたい内容から始めるべきかと考えましたが、私にとりまして、親鸞上人の生き方と最期は大切であり、私がいま一番熱意と関心を持って勉強してます内容から始めるべきと思い改めまして、このまま始めたいと思います。

現在、2ヶ所あります火葬場遺跡候補を歩いているうちに、次第に親鸞上人の人生について考えを巡らせるようになりました。いま現在の私が感動したり疑問に思ったり、さまざまな人間親鸞の姿が見えてきて、筆が止まらなくなりました。

では引き続き、2回目を書いてゆきます。

僧として、釈迦を模範としつつ、人間の幸せ、生きる幸せを男女で求めることは人間として大切なことではないのか、それこそが至上の世界なのではないか。さまざまな疑問と万民を救う立場から、不平等と思われる女人禁制の比叡山を下りて、法然上人を慕い、その教えを一生の支えに生きようと親鸞上人は決意されました。私はそのように考えます。

もともと大自然の摂理、インド密教や空海がたどり着いた「理趣経」の教えのように、男と女という両性は、人間としての幸せな生活、そして子孫繁栄、すなはち子をなし、育てるために存在する訳であり、性のよろこび、快楽は子を育てる苦労に対する「ご褒美」ともいわれてますし、また子は鎹(かすがい)、夫婦の幸せの原点となります。それはまさにゲーテ(1749年~1832年・ドイツの文学者・詩人・政治家・科学者)の代表作「ファウスト」の最後の言葉「永遠に女性的なるもの、われらを高みへ引きてゆかしむ」(著者訳)に代表されているように思えます。従来の訳では皆ほとんど「高みへ」の意味が、修辞学的な意味からか、なぜか略されることが多く、これは重要な内容であり、正確性に欠けると思いますから、新しく訳してみました。

ゲーテ像

ジョセフ・カール・シュティーラー - nds.wikipedia からコモンズに移動されました。.org by G.Meiners at 12:05, 15. Okt 2005., パブリック・ドメイン, リンクによる

「永遠に女性的なるもの」とは何か?それは女性の特性が男を幸せにしてくれる、高みに導いてくれるということです。修行者、聖人を問わず、それは存在します。「性」に関することを「卑しいこと」と観たことが、そもそもの間違いだったのです。それはもともと男女の体に遺伝子として組み込まれ、備わっている「子孫繁栄」の本能「性欲」ですから、そこからは聖人といえど、絶対に逃れることはできません。聖なる領域が「性なる領域」を貶めることはもともと無理なことなんです。インド密教や空海が考えるように、聖なる領域は性なる領域と同じところにあるとする方がより真実に近いと思います。

私は仏教を根幹とした親鸞の「宗教家」としての思想には二つの方向性があると考えてます。一つは、親鸞が得度(正式に僧になること)して以後、僧として生きた時代は保元・平治の乱によって始まる、日本史上希にみる悲惨な時代であり、京を中心に戦乱と飢餓と疫病が襲い、全国が荒廃した時代でしたから、親鸞には宗教者として、貧しく苦しみながら生きる人たちの「魂」を、いかにして救済するかが大きな課題でした。

今一つは、この困難な時代を生きている「自分」をどう救済するかという問題です。自分が幸せと思う世界にいないと、人を幸せにはできないという問題にも応えないといけません。

幼くして仏門に入った親鸞は仏の世界から観て、貧しき人々の苦しい生活を見るにつけ、彼らを苦しみから救う方法はあるのだろうか、と考えました。結論は、彼らには極楽浄土を想い、祈り、阿弥陀如来に救っていただけるように祈り続けてもらうしかない、この世の幸せのかなわない、極貧に生きる人々があの世の幸せを願いながら、死の恐怖から解放され、喜悦の瞬間、すなはち二十五菩薩と阿弥陀の来迎に導かれて、煌めくばかりの美しい極楽浄土への往生をなしとげてくれるなら、それに勝る幸せはないだろう、そう親鸞は考え、願ったことでしょう。それを求め続ければ、生きる「力」と「希望」と「勇気」を仏は彼らに与えてくれるに違いありません。先の女人禁制の比叡山に対する美しい女性の言葉に代表されるような女性の救いもそこにあることでしょう。

しかし、若き比叡山の秀才といわれた親鸞が修行三昧の中で冷静に考えて、果たして死後の「極楽浄土」なるものは存在するのだろうか?釈迦も弟子からの質問「先生、人間は死んだらどうなるのでしょうか?」という質問に「私は死んだことがないから分からない」と正直に答えたことから、親鸞には「極楽浄土」が大きな疑問として残ったのではないでしょうか。更に前回にご紹介いたしました妖艶で明晰なる女性との対話から、比叡山延暦寺が女性を遠ざけていることへの疑問もあったと思います。「阿弥陀経」や源信の「往生要集」によれば、阿弥陀様に「南無阿弥陀仏」と唱え、ひたすらおすがりすれば、極楽浄土に往生できる。それはもう疑う余地のない、決定していることである、とこうあります。法然や親鸞の教えも同じです。確かに極楽浄土と阿弥陀来迎を想い描きながら、歓喜の中の自分の最期を迎えられるなら、それはまさに幸せな「死」といえます。しかし、死後の「極楽浄土」なるものが本当にあるのだろうか?この「疑問」が解決されない自分、この親鸞の場合はどうなるのだろうか。

親鸞は常にその疑問に悩んだのだと思います。実存者親鸞の悩みといえます。

親鸞上人のご臨終に際しての「覚信尼公」(手前真ん中・親鸞上人伝絵より・「覚信尼公」より転載)

前回の物語のような、観音菩薩様のように美しく、聡明で理想的な女性が現れたら、親鸞とて男、この世の地獄(貧困と流罪)と極楽(空海のいう「性の歓喜」)を味わい尽くすことも、人間として、宗教家として、そして男として大切なこと、最も重要なことであると親鸞は考えたのではないか、私はそう思います。それが人間として「自然」な姿です。極楽浄土の往生も良いのですが、親鸞には果たしてあるのかないのかもはっきりしません。そのことは「歎異抄」の中で、「たとひ法然上人にすかされまひらせて、念仏して地獄におちたりとも、さらに後悔すべからずさふらう」とあることから察せられます。親鸞は法然上人により、性欲の解放、すなはち結婚を許され、救われた経験がありました。私はこの「すかされまいらせても(原文)」すなはち欺かれたとしても、という一言は非常に大きな意味を持つと考えます。

やはり現代では臨終に際して「幸せな人生であった」と満足させられる生活を送ること、この「満足させられる」感覚こそが「極楽」なのだと考える方が私には「しっくり」きます。あるいは同じことを親鸞は考えたかもしれません。奈良仏教のひとつ「唯識学」では五感、すなはち自分が感じる世界、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚で感じる世界がすべてであり、死ねばその現実「世界」は無に帰する、すなはち無くなるとしています。自分がいるから、他者も存在する。「因果」です。全てが自己の「因果」により成立しますから、「唯識論」では自分の死が全てを奪い「無」になると考えます。事実私もそう考える一人です。ですから結論として「記憶や精神は脳細胞の繋がり、生きているシナプス連結により保存される訳ですから、死ねばその組織は活動を停止し、火葬により「物質」として焼却され『無』に帰します」。ですから「私」という存在は「死ねば無に帰す」、すなはち無くなります。霊魂も存在しないし、不死もないと考えます。まさに「永眠」そのものです。時間もない、夢もない世界、生まれる前の世界としか例えようがない世界に行くこととなります。こう考えるしか私にはできません。精神がギリギリ残るとしましたら、肉親や友人、知人の心や思い出や著作物や日記・映像・録音でしょうか。しかしそれらもすべて「空」、永遠に残るものはありません。空しいものです。ですから「生きているうちが全て」といえるのです。

60歳になった親鸞。信長の時代でさえ人生50年とされる時代に、60歳まで生きてこられたことは稀なことです。常陸の草庵で布教活動する元気な親鸞に、自分の人生の後半に、後半というよりむしろ晩年にあたるこの時に、ある意味人生は一度、本当に最後の元気な男の幸せを求める気持ちが芽生えたとしても不思議はありませんし、私は当然であるように思います。その最後の機会が「今御前の母」なのかも知れません。そこにもう一人の妻、恵信尼との家庭内不和が生ずるのは、いかに鎌倉時代とはいえ、妻の立場、人間の立場からすれば、当然といえば当然のことでしょう。

しかし親鸞と恵信尼との間にどのような「やりとり」があったかは不明であり、わかりません。正室の恵信尼は聡明な女性ですから、そんな親鸞を観ていて考え、嫉妬や執着から「身を引いた」可能性があります。常陸で別れて、以後お互いに一度も会うことも、手紙のやり取りすらなかったことを考えますと、二人の間に、平等なる独立した個人として「真剣なやり取り」があって、何らかの「結論」が出た、やはりそういうことだろうと私は考えます。恵信尼にとって、末娘の彌女(いやおむな・覚信尼の出家前の名)を親鸞の元に残したのは、最後に残した一縷の糸、苦楽を共にしてきた親鸞の生涯を伝える一縷の糸のように思えて哀れです。

越後への流罪と下妻小島での生活、さらに常陸稲田での生活、合わせて約27年~28年になる生活にピリオドを打ち、新たな活動もしてみたいこと、また気持ちも新たに著作にも励めそうな生まれ故郷である美しい京の都、そこでの新しい一家での生活、ふるさと京の都に死に場所を求めたとしてもおかしくはないです。

越後、下妻、稲田と布教活動を終えたその後の親鸞は京に戻り、「唯信鈔」をたびたび写してます。帰郷してしばらくは主な活動はしてない様子でしたが、亡くなる8年前から急に著作活動と自己の宗教の完成に邁進したようです。

親鸞の妻「恵信尼」は七尺の見事な五輪塔(越後の三善氏旧領・恵信尼の里)を創る。立派な五輪塔に、晩年の恵信尼のかなりの経済力、豊かさを感じます。

京に移り住んで30年、親鸞の死の様子については、娘の覚信尼が越後にいる母恵信尼に手紙を送っています。それによると、親鸞の死はごく平凡なものであったこと、紫雲もたなびかず、香も漂わず、花も降らずに、至って静かな臨終であったことを正直に母に知らせています。親鸞上人は齡90にて、宗教家としては最高齢の最期でした。

いわゆる古来からの高僧伝のように、死に際しては荘厳された様子が描かれ、紫雲がたなびき、良い香が漂い、天上からは蓮の花が舞うように、祝福されているように描かれますが、親鸞上人の臨終にはそうした「浮わついたこと」はなく、至って現実的で静かで、まさに枯れ木が自然に朽ちるような死であったようで、私はそれを読んで荘厳されない「真実の姿」を知り、安堵するのです。

臨終の親鸞の脳裏には、阿弥陀如来が二十五菩薩を連れて親鸞を迎えにきて、一緒に「南無阿弥陀仏」を唱えながら極楽浄土に導かれる自分がいたことでしょう。それは親鸞が法然に師事してから一貫して信者に説いてきた姿であったはずです。さらに「自分なりの『人生』をやり終えた」という満足感に満たされていたはずです。

阿弥陀来迎図と25菩薩像(奈良国立博物館蔵)

肉体が滅べば、誰でも死の瞬間から腐敗は始まり、その腐臭を消すために古代エジプトでは香りの良い蓮が手向けられ、やがて「香」や現代では「線香」に発展し手向けられる訳ですから、亡骸からよい香りが漂うことは決してあり得ません。そのため日をおかず、翌日に荼毘、すなはち火葬されています。その場所が、今回訪れた場所ということになります。

親鸞の火葬場近く、墓石がびっしり並んだ、かつての「鳥辺野」の大谷墓地

最先端医療の発達している現代においてさえ90歳まで生きるのは極めて難しく、大変なことだと思います。まして平安時代から鎌倉時代の激動と貧困の歴史の中を、ほぼ医療もない状態で90歳まで生きられて、しかもお亡くなりになる寸前まで執筆や手紙を書かれていたようで、驚異的な精神力と体力を示しておられます。

この平安時代から鎌倉時代にかけては日本の代表的な宗教家が綺羅星のごとく現れて、新仏教時代が始まります。

最後に平安時代から鎌倉時代の「激動期」に生きた、代表的な宗派の開祖の生まれた年代と没年、年齢、開祖となられた年齢を、今後のためにもまとめてみたいと思います。

- 法然(1133~1212)79歳没、42歳で浄土宗を開く。

- 栄西(1141~1215)74歳没、51歳で臨済宗を開く。

- 親鸞(1173~1262)90歳没、52歳で浄土真宗を開く。

- 道元(1200~1253)53歳没、28歳で曹洞宗を開く。

- 日蓮(1222~1282)60歳没、32歳で法華宗を開く。

- 一遍(1239~1289)50歳没、38歳で時宗を開く。

延仁寺の親鸞荼毘所(囲われた所と推定される)

こうして見ますと一番長生きされたのが、親鸞で、2番目が親鸞の師である法然となり、一番短命であったのは一遍の50歳となりますが、それでも一般的な人生は45歳から50歳という時代ですから、開祖の皆さんは頑張って生きたといえます。そうした中で親鸞は最も長生きしましたし、宗派を開かれたのも、一番遅かったのでした。体が頑健であったこともあると思います。極寒の地に流罪になって死ぬ思いをされたにも関わらず、各地に布教活動をされ、すごい信念と生命力といえます。日蓮も、幕府による斬首をギリギリ免れた上に、親鸞の直江津より更に北の極寒の島とされた佐渡流刑という最悪の環境を生き抜いてますから、日蓮の、極めて頑健な体と精神力の強さも特筆に値する大変なものであったと思います。

高田、専修寺(せんじゅじ)の親鸞墓所(歯骨が埋葬されているという)

親鸞は骨太で頑強な体に生まれついた上に、遺影からも窺える、聡明で強い意志、ある意味頑固さと謙虚さをあわせ持ち、ひたすら「阿弥陀如来に帰依する」絶対他力の静かな生活を送ったこと、納得のいく完全燃焼した人生を送れたことこそが、精神的安定とひいては長寿をもたらした原因ではないかと私は考えてます。もちろん4年の流罪期間を経て、恩師の法然を40歳の時に亡くし、下妻から常陸を転々とし、そして60歳で京都に戻りました。更に69歳で病に倒れましたが、下妻小島での「浄土三部経」の千部読誦を試みて中止したままであったことが思い出され、反省し、奇跡的に快復されました。また跡取りと考えていた息子善鸞を84歳の高齢で、誤った布教ゆえに義絶するなど、苦難に満ちた晩年でもありました。親鸞の教えは、身近な息子の善鸞でさえ誤解することもあり、たくさんの信者を統率してゆくことは、今のような通信機器のない時代には極めて困難なことであったように推測されます。常陸の門弟に手紙を送り、誤った解釈や争いを戒めたり、晩年はかなりの心労があったと思われます。特に期待していた息子の善鸞の過ちには失望し、悲しみ、傷ついたことと思われます。しかし、こうした間違いは、宗教研究家の紀野一義氏が指摘したように、まさに流罪で僧籍を剥奪され、立場は「非僧非俗」であったとしても、現代流にいえば親鸞の結婚、離婚、そして再婚そのものは僧としてしてはならない破戒であり、「僧の結婚」に端を発した「肉親から出た諸問題」であることは明白であり、親鸞の「苦悩」もそれだけ大きかったともいえる訳です。

上総下妻小島草庵跡

親鸞の死後もそうした教義上の誤解はあったようで、「歎異抄」がこうした誤った解釈を是正し、予防する大きな堤防の役を果たしていると考えられます。「歎異抄」を書いたとされる唯円、現在では一般的に作者を唯円としますが、他説として如信説・覚如説があります。また、近年では、覚如以後の本願寺関係者が作者であるとする説もありますが、本願寺に偏るきらいがあり、また内容から考えて、親鸞在世中の弟子によるものと見るのが妥当であるように思います。

この「歎異抄」により、多くの方々が救われており、現代においても「名著」とされ、読み継がれていることは、幸いなことです。

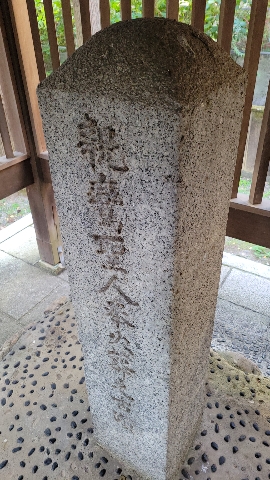

延仁寺

「親鸞上人御荼毘火所」の親鸞上人像

ガイド

写真①・京都市東山区今熊野総山町2 延仁寺

「親鸞上人御荼毘火所」は駐車場奥徒歩5分から7分。交通は不便で、ハイキングがてら歩いていただくか、京都駅八条口からタクシーに乗り、駐車場で待たせておくか、自家用車をお勧めします。

写真②・京都東山大谷本廟に近い「親鸞聖人奉火葬之古磧」(親鸞上人の火葬場遺跡)

写真②の火葬場は清水寺と大谷本廟の間、場所は入り組んでおり、清水五条坂下までバスかタクシーで。清水寺参道と大谷本廟の間の細い道を上がり、行き止まり近くでタクシーを降りて大谷本廟東案内所に「親鸞上人の火葬場跡はどちらですか」と尋ねると、丁寧に教えてもらえます。ご自分で探したり、清水寺からは入りにくいので、東案内所に尋ねることをお勧めいたします。車の方は大谷本廟の参拝者専用駐車場(無料)がありますので、大谷本廟の親鸞上人の御遺骨参拝していただき、こちらをご利用されるとよろしいです。