文化講座

第16回:「ブリ」について学びます。

前シリーズでは、「世界の長寿食」というテーマで、世界各地の人々は健康を維持するために何を食べてきたのかという背景を探りつつ、それらの料理を日本でも手に入る食材を使ったレシピで紹介したり、含まれる栄養素の効能についてもお伝えしてまいりました。

今シリーズでは、料理研究歴50年が経過した筆者が旬の食材を中心に取り上げ、家庭で作れる基礎レシピだけでなく、日本で食べられている世界各地のおいしい料理やデザートなどもご紹介しております。それぞれの食材が持つ栄養素や美しい盛り付けのコツ・食材にまつわる「おもしろ話」・食事マナーなどについてもご紹介しております。

第16回目のテーマは、「ブリ」

猛暑も過ぎて、いきなり「初冬」を感じるような寒い日もあったりするこの頃ですが、冬に向かっておいしくなる食材もたくさんあり、楽しみが増す季節でもあります。

「師走」の頃においしくなる「ブリ」は、漢字で魚扁に師匠の「師」の字を当てます。料理研究家の私は、まだ駆け出しの頃にはブリは体長が長く大きな存在の魚なので、「魚の師匠さま」だと思い込んでおりました(キチンと調べなさいよーという影の声が聞こえて来そうですが)。しかし最近、その説もかなり正しいとされています。

ただ絶対的な理由は、「師走」の頃からおいしくなる魚という意味です。ブリは古来から、成長する度に名前が変わるので出世魚として愛でられています。

魚の師匠という説と師走の頃においしさが増すという説と、どちらであっても「立派」であるという意味に変わりはないです。そしてその栄養効果も抜群ですから、魅力的な魚を食べて「立派」になりたいものです。

代表的なブリ料理のご紹介

*このページ内の料理写真は、すべて伊藤華づ枝が作成・撮影したものです

ブリの柚庵焼き

ブリの照り焼き

ブリの薬味ダレステーキ

ブリのサイコロちらし寿司

代表的なレシピをご紹介します

ブリの竜田揚げ・ヤンニョン風味

| 材料 | 4人分 | |

|---|---|---|

| ブリ(切り身・1切れ120~130g) | 4~5切れ(500~600g) | |

| A | しょうゆ | 大さじ1 |

| 酒 | 大さじ1 | |

| みりん | 小さじ1 | |

| 塩 | 少々 | |

| にんにく(すりおろし) | 小さじ1 | |

| しょうが(しぼり汁) | 小さじ1~2 | |

| 片栗粉 | 適量 | |

| 揚げ油 | 適量 | |

| B | コチュジャン | 大さじ1 |

| しょうゆ | 大さじ1 | |

| みりん | 大さじ1 | |

| トマトケチャップ | 大さじ2 | |

| 酢 | 大さじ1/2~1 | |

| 水 | 100~120ml | |

| 松の実(または白ごま) | 適量 | |

作り方

- ブリは1切れを4~5切れに切ります。

- 1.をボウルに入れ、(A)で下味をつけて5分ほど置きます。

- 2.の汁気を軽く切ってから、片栗粉をまぶして揚げます。

- 別ボウルに(B)を混ぜ合わせます。

- フライパンか大き目の鍋に4.を入れて煮立て、3.をサッとまぶすように絡めます。

- 器に盛って松の実を散らします。

ブリの香味漬け丼

| 材料 | 4人分 | |

|---|---|---|

| ブリ(刺身用・柵どり) | 250~300g | |

| A | しょうゆ | 大さじ2 |

| みりん | 大さじ2 | |

| 酒 | 大さじ4 | |

| 砂糖 | 小さじ2 | |

| すし飯(または白飯) | 4人分 | |

| 青じその葉(せん切り) | 20枚 | |

| 焼きのり | 2枚 | |

| 柚子皮 | 適量 | |

| わさび | お好みで | |

| すし飯 | ||

| 米 | 3カップ(600ml分) | |

| 水 | 750~800ml | |

| 酒 | 大さじ2 | |

| A | 酢 | 70ml |

| 砂糖 | 大さじ3(40g) | |

| 塩 | 小さじ2弱 | |

作り方

- 刺身用のブリを購入し、薄切りにしてバットに並べます。

- 鍋に(A)を入れてひと煮立ちさせ、すぐに氷水に浮かべて冷まします。

- 1.の上から2.をかけて20分~半日ほど漬け込みます。

- 丼にすし飯(または白飯)を平たく載せ、手で小さくちぎった海苔を載せます。

- 4.の上に3.を並べます。

- 青じそを散らし、あれば柚子皮で風味を付けます。

- お好みでわさびを添えます。

すし飯の作り方

- 米は洗って分量の水と酒に浸けて1時間程おき、炊いてから10分程蒸らします。

- 1.に(A)の合わせ酢を打ち、手早く人肌まで冷まします。

寒ブリといえば「氷見」がブランド魚

2020年3月に富山県氷見市へ海産物の研究に行きました。富山駅から車で約1時間、道の駅「氷見」には氷見漁港場外市場があります。

昭和43年(1968年)の氷見漁港

魚が大量に捕れていた時代

道の駅「氷見」内の寿司店にて

食べたブリの握り寿司(左下)

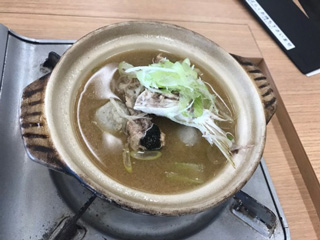

道の駅「氷見」からおよそ1kmの場所に「氷見漁港」があります。漁港内には食堂があり、訪れるほとんどの人が食べている「氷見浜丼」には脂ののったブリ、タイ、イワシ、甘エビがふんだんに使われています。そこで食べたブリカマの塩焼きは皮はカリッと、身はふわふわ、脂ものっていてとても美味しかったです。漁師汁にも魚のアラがたくさん入っていて贅沢でした。

氷見漁港の外壁には「ブリ」が描かれています

氷見浜丼(これで小盛りです)

ブリカマの塩焼き

土鍋漁師汁

ブリに含まれる栄養素と期待される健康効果

~良質たんぱく質・脂肪燃焼を助けるEPA・DHAなどが豊富に含まれています~

- 良質たんぱく質は、私たちの身体の形成に不可欠な栄養素です

- EPA(エイコサペンタエン酸)、DHA(ドコサヘキサエン酸)は、血液をサラサラにして血栓を防ぎ、動脈硬化予防・高血圧の改善に役立ちます

- タウリンは肝機能を向上させ、コレステロールや中性脂肪の低下に貢献します

- ビタミンDは骨の健康に不可欠なカルシウムの吸収を助けます

- ビタミンB群は糖質の代謝を助け、疲労回復効果があります

- 鉄分が多く含まれ、貧血予防に役立ちます

ブリのおもしろ話

コロコロと名前が変わる浮気症な(笑)魚かと思いきや...

関西では

ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ

関東では

ツバス→ハマチ→メジロ→ブリ

上記のように成長する度に呼び名が変わることから、出世して「お節料理」に使われるなど、実はとても縁起の良い魚です。

ブリお越しとは喜びの象徴

富山県などでは秋の終わり頃から初冬にかけて雷が鳴って天気が荒れますが、その時期にはブリがたくさん捕れるようになります。従って、この地では雷がなって嵐のような季節になると、美味しいブリの季節が到来したことを喜ぶのです。

嫁ブリ

かつて富山県では、娘が結婚すると嫁ぎ先に新婦の実家から立派な「ブリ」1匹を贈る習わしがありました。嫁ぎ先は、その半身を新婦の実家に返し、親戚一同や隣家などに配って親睦を深めていくという習慣でした。温かみのある習慣ですが、近年はブリの値段も高騰し、結婚という形も変化したことから、そうした習わしも失われてしまっています。

ブリの名前はどこから来たか

- 脂がのった魚であることから、「アブラ」の「ア」が取れて、「ブラ」から「ブリ」になったとされています

- 「年を経た」という意味の「ふり」が濁り言葉となり、「ぶり」となったとする説もあります

そして「ふり」から派生した言葉が、「久しぶり」の「ぶり」という言葉になったのですよ

次号は、「お節料理」を予定しております