文化講座

第8回 テーブルセッティングを学びましょう~和食~

前シリーズでは、「心にゆとり」を生み出す、本物の味・最新の保存食レシピをご紹介しました。

シリーズ18回目の今シリーズでは、「憧れのもてなしレシピ」というテーマで、気軽に作れておしゃれなもてなしレシピ、盛り付けのコツ、器の選び方、テーブルセッティングなどをご紹介しております。

おもてなしのコツや、パーティーへ参加する際のマナーなども、併せてご紹介します。

第8回目の今月は、「テーブルセッティングを学びましょう~和食編~」です。

春は出会いと別れの季節です。

縁起物の器を使って、おめでたいテーブルをセッティングしましょう。

春らしい明るいピンク地のテーブルクロスに黒色の折敷を置きました。

吉祥の鳥として知られる鶴をモチーフにした和食器をコーディネートしました。

和食器とは

和食器は陶器・磁器・漆器の3種類に、大きく分類されます。

1. 陶器

"土もの"とも呼ばれ、陶土といわれる粘土によって作られ、釉薬の掛かったものをいいます。

焼き上げる温度は900~1200度ぐらいで、吸水性があります。

焼きが柔らかく、質が粗いのが特徴。硬度は低く、丈夫とはいえませんが、特有の風情があります。

指ではじくと、鈍い音がします。

2. 磁器

陶石(磁石)や長石などを砕いて作った原料を、1300~1400度という高温で焼いたものをいいます。

焼きが硬く、質が蜜で気孔が少ないのが特徴。硬度は高く、丈夫です。

日本では江戸時代(1600年代)に入ってから、肥前地方(佐賀県から長崎一帯)で焼かれました。

水を吸わず、一般に薄手で太陽にかざすと、光を透します。

指ではじくと、"チン"と金属質の音がします。

3. 漆器

漆(うるし)を塗った器物の総称です。

椀・盆・膳・重箱などの日常生活用具を主に、それらに萌絵などの装飾を加えた工芸的なものをさします。

漆器は、英語で「ジャパン」と呼ばれる日本を代表する伝統工芸です。

春のお祝い膳

漆器の折敷に料理を並べると、いつもの食事が華やぎます。

縁起物の器

半開扇

扇が半分開いた状態の器

扇は末広がりで、特に半開扇はこれから開くので、更に縁起が良いとされています

瓢(ひさご)

口より下の部分の方が大きくなっているため、末広がりで入った福が出ていかないので、縁起が良いと喜ばれます

鯛

名前が「めでたい」に通じることから、縁起が良いとされています

宝尽くし

良い印・めでたいという意味を持つ吉祥文様のひとつで、宝物を集めた文様です

梅

昔から東洋人に愛されてきた早春の花で、吉祥の意味を持ちます

豆皿など

豆皿とは、小さなサイズ(直径6cm~10cm程度)の小皿の愛称です。

手塩皿とも呼ばれています。

豆皿類あれこれ

取り皿として使う他に、しょうゆや薬味皿として使ったり、前菜を盛り合わせる際などに使うことが多いでしょう。

小さいので収納しやすく、いくつか集めると楽しいものです。

~豆皿の活用方法~

四季を表す文様を揃えておくと、その季節に合わせて使い分けができます。

堅苦しく考えず、"ちょっと気高く食卓を飾りたい!という時に、形の違った小皿を折敷に並べるとおしゃれ感が増します

洋皿やグラスとの組み合わせ。意外にも相性は悪くありません。むしろ、"和"の折敷に"洋"の小皿やグラスを合わせて、新鮮で斬新な食卓を演出できます

※見た目の上品なカニの押し寿司を九谷焼きの器に盛りました

| 材料 | 4箱分 (押し型7cm×15cm×4.8cm) |

| 米 | 3カップ(600ml分) |

| 水 | 700ml |

| 酒 | 大さじ2 |

| A | |

| 酢 | 70ml |

| 砂糖 | 大さじ3~4 |

| 塩 | 小さじ2弱 |

| カニの身 | 12本(120g) |

| とびこ | 80g |

| マヨネーズ | 大さじ4 |

作り方

- 洗った米に分量の水と酒を入れ、1時間程浸水してから炊き上げ、10分間程蒸らします。

- 混ぜ合わせておいた(A)の合わせ酢を1.に打ち、手早く混ぜて冷まします。

- カニの身を開き、ラップを敷いた型に下向きに1箱につき3本並べます。

- 型にすし飯を130g入れて押し、平らにします。

- 4.にとびこ(20g)とマヨネーズ(大さじ1)をのせてスプーンでのばし、残りのすし飯(140g)を入れてラップをかぶせてからフタをし、四隅をしっかりと押します。

- 5.の型をはずし、ラップごと6等分にし、器に盛ります。

※写真には、寿司しょうがを添えました

※押し型がない場合は、密封容器などを使って下さい

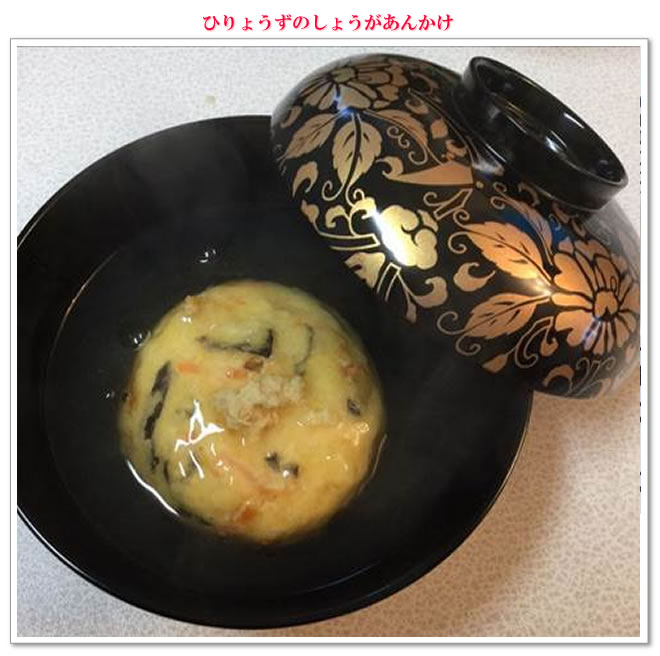

※金の椿の文様を描いた金彩(きんさい)の椀に盛りました

| 材料 | 8コ分 |

| 木綿豆腐 | 600g |

| 大和芋 | 正味30g |

| きくらげ(乾燥) | 2~3枚(戻して10~15g) |

| にんじん | 30g |

| エビ | 殻をむいて正味60g |

| ゆり根(軽く下茹でする) | 正味30g |

| ぎんなん | 12粒 |

| A | |

| 塩 | 小さじ1/3 |

| 練りごま(白) | 大さじ1 |

| 小麦粉 | 適宜 |

| 揚げ油 | 適宜 |

| B | |

| かつおだし汁 | 400ml |

| みりん | 大さじ1強 |

| しょうゆ | 大さじ1強 |

| 塩 | 小さじ1/5 |

| C | |

| 水 | 大さじ2 |

| 片栗粉 | 大さじ2 |

| おろししょうが | 適量 |

作り方

- 豆腐は水に晒し、1丁を4等分にしてペーパータオルで包み、重石をして水切りします(1時間程度)。

- 大和芋は皮をむいてすりおろし、水に戻したきくらげとにんじんは1cm長さのせん切りにします。エビは殻をむいて背ワタを取り、塩と酒(分量外)で洗い流します。

- ゆり根とエビは親指の爪くらいの大きさに切ります。ぎんなんは鬼皮をむき、小鍋に少量の水と共に入れ、穴杓子でこすりながら茹でて水に取って皮をむき、半分に切ります。

- ボウルに1.と2.の大和芋、(A)を入れてよく練り混ぜます。

- 4.に2.のきくらげ、にんじん、3.を入れてサッと混ぜます。

- 5.を8等分にして丸め、小麦粉を両面にまぶします。

- 中温の油で揚げます。

- 沸騰した湯に7.をサッと通し、油抜きをします。

- (B)を煮立て、(C)の水溶き片栗粉でとろみをつけます。

- 器に8.を盛って9.をかけ、おろししょうがを添えます。