文化講座

第10回 日本料理のマナーを学びましょう

前シリーズでは、「心にゆとり」を生み出す、本物の味・最新の保存食レシピをご紹介しました。

シリーズ18回目の今シリーズでは、「憧れのもてなしレシピ」というテーマで、気軽に作れておしゃれなもてなしレシピ、盛り付けのコツ、器の選び方、テーブルセッティングなどをご紹介しております。

おもてなしのコツや、パーティーへ参加する際のマナーなども、併せてご紹介します。

第10回目の今月は、「日本料理のマナーを学びましょう」です。

私たちが普段の生活の中で、最も接する機会の多い日本料理の正しいいただき方をご紹介します。

日本料理とは

日本料理とは、日本に馴染みの深い新鮮な食材を使い、日本の風土の中で発達した伝統料理のことを指します。

食材そのものの味や、旬を大切にしています。

この日本風の食事のことを「和食」とも呼び、和食は2013年12月にユネスコの無形文化遺産に登録されました。

日本料理の形式

日本料理を大きく分けると

| 会席料理 | 通常の宴会などで出される料理で、お酒をいただくための料理です。 |

|---|---|

| 懐石料理 | 本来は茶会で茶を出す前に、空腹をいやす程度に出された軽食のことです。 最近では、高級日本料理を指す場合が多いようです。 |

| 精進料理 | 寺院の料理のことで、元々は僧侶の食事です。現在は"身を清める食事"として法事などの席で食べられるもので、野菜料理というイメージがあります。 |

碧南市称名寺の精進料理

称名寺で精進料理を賞味する筆者

会席料理の一般的な順序

会席料理は一品ずつ出される場合と、吸い物などの温かい料理だけを後から出す場合など様々ですが、一般的に下記のような順番で出されます。

| 1.前菜 | 2.吸い物 | 3.刺身 |

| 4.煮物 | 5.焼き物 | 6.揚げ物 |

| 7.蒸し物 | 8.酢の物 | 9.ご飯 |

| 10.汁物 | 11.香の物 | 12.果物(水物・水菓子) |

日本料理店や料亭での一連の流れとマナーを学びましょう

日本料理店や料亭へ入店する

靴を脱いで上がる場合は、美しい身のこなしを心掛けること。

座敷に上がることを考慮して、ブーツなどは控えたほうが無難でしょう。

タイトスカート、丈の短いものは正座には向かないので注意します。

入室する

招待を受けた場合は、和室に入ったら下座側で畳の上に正座して挨拶をします。

その際、畳のへりや敷居は踏まないように注意します。

席の着き方

(1)床の間のある場合

床の間のある側が上座、出入り口に近いほうが下座です。

(2)床の間のない場合

床の間のない場合や、床の間の横に出入り口がある場合などは、出入り口から最も遠い奥の席が上座です。

床の間のある場合

床の間のない場合

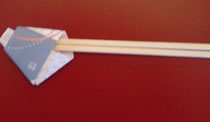

箸の扱い方

箸の持ち方・使い方が悪くては、美しく食べることはできません。

姿勢を正しくして、正しく箸を持ち、美しく和食を楽しみましょう。

箸づかいは和食のマナーで、一番大切なことだと言えるでしょう。

正しい箸の持ち方

一本を人差し指と中指で挟み、もう一本を親指の付け根と薬指で支えます。下側の箸は動かさず、上側の箸を動かして食べ物をはさんで口へ運びます。

食事が終わったら

そのまま膳に置かず、箸袋で作った箸置きに差し込むか、箸袋に入れて袋の端を下側に折り込むようにします。

タブーとされる箸の扱い

| 渡し箸 | 箸を器の上に渡して置くこと |

|---|---|

| 迷い箸 | 何を食べようかとあれこれ迷う |

| ねぶり箸 | 箸先をねぶること |

| 刺し箸 | 煮物などに箸を突き刺して食べること |

| 寄せ箸 | 器を箸で引き寄せること |

| 突き立て箸 | ご飯に箸を突き立てること |

渡し箸

寄せ箸

会席料理のいただき方

背筋をのばし、美しい姿勢を保ちます。指先まで神経を集中しましょう。箸をそろえ、ゆっくり口に運びます。

前菜

彩りよく季節感が演出されていますので、盛り付けを壊さないように端からいただきます。

- 小鉢で出されたもの...小鉢を手に持っていただきます。

- 串もの...串のまま口に運ばず、器の上で串をはずしてからいただきます。

吸い物

ふたの開け方

左手を椀に添え、右手でふたをつまみ、「の」の字を書くように回しながらゆっくりと開けます。開けたとき、ふたを椀の右縁に斜めに立てかけるようにして少し間をおくと良いです。

汁物のいただき方

汁と実を交互に食べるようにしましょう。汁を飲みながら同時に実を食べたり、音を立てて飲んだりすることはマナー違反です。

食べ終えたら

椀の向こう側から手前側に向けてふたをして、両手で膳の向こう側におきます。このとき、椀とふたの絵柄を合わせ正面に向けましょう。

椀のふたをひっくり返して戻すということは、恥ずかしいことです。

刺身

わさびは刺身につけてもしょうゆに溶いてもどちらでもよいとされていますが、刺身につけたほうがわさびの量を調整しやすい上、見た目も美しいでしょう。

しょうゆが垂れないように、左手で小皿を持っていただきます。

ツマには、魚の臭みや脂を取り除いて口をさっぱりさせる役割があります。口直しとして残さず食べましょう。

刺身の食べ方

焼き魚

焼き魚には姿焼きと切り身の2種類あります。

切り身は左から箸をつけていただきます。姿焼きはまず上半分をいただいてから下半分、中骨をはずして左からいただきます。ひっくり返すのはマナー違反です。

レモンやすだちがついているときは、最初に魚全体にしぼり、香りをつけましょう。

煮物

「炊き合わせ」とも言われ、季節の野菜を使った料理です。冷めないようにふた付きの鉢に盛って出されます。

盛り付けを崩さないように手前からいただきます。食べにくいものは器の中でひと口大に切り分けます。

揚げ物

一番よく出されるのは天ぷらです。

盛り付けを崩さないように手前からいただきます。天つゆの小鉢を手に持ち、つゆが垂れないようにします。

天ぷらの盛り合わせ

蒸し物

蒸し物として一般的によく出されるのは茶碗蒸しです。

スプーンを使うときなどは、音を立てないように気をつけます。

酢の物

口の中をさっぱりさせる役割があります。少量だからといって一気に食べ終えてしまうのは好ましくありません。少しずつ上品にいただきます。

ご飯・汁物・香の物

まず、汁物をいただいてから(箸をしめらせてご飯粒をつきにくくするため)ご飯と交互にいただきます。3品をバランスよくいただきましょう。

ご飯と汁物の正しい位置

※松花堂弁当とは、中に十字形に仕切りがあり、縁の高いかぶせ蓋のある箱を用いた弁当をさします

江戸初期の僧侶で茶人でもあった松花堂昭乗という人が、農家で籾種子を入れる箱からヒントを得たといわれています

仕切りのそれぞれに刺身・焼き物・煮物・飯などを盛ります

今回は刺身代わりにごま豆腐、魚の柚庵焼きとハマグリの木の芽焼き、若竹煮、うすいご飯(豆ご飯)を盛りました

うすいご飯 (写真左下)

| 材料 | 4人分 |

| 米 | 2カップ |

| 昆布だし | 520ml~ |

| むきえんどう | 100~150g(好みの量) |

| 塩 | 小さじ1弱 |

| 香の物 | 適宜 |

作り方

- 米を分量の昆布だしに、1時間程浸水します。

- 1.が沸騰してきたら、すばやくむきえんどうに分量の塩をまぶしてのせ、普通に炊いて10分間蒸らします。

- 香の物を切って添えます。

※昆布だし汁は昆布10cmを700mlの水に一晩浸けたものを使用しました

ハマグリの木の芽焼き(写真左上)

| 材料 | 12コ分 |

| ハマグリ(中~大) | 12コ |

| A | |

| 酒 | 大さじ3 |

| 水 | 大さじ3 |

| たけのこ(茹で) | 50g |

| B | |

| マヨネーズ | 大さじ4 |

| 卵黄 | 2コ分 |

| 塩 | 少々 |

| こしょう | 少々 |

| 木の芽(たたく) | 8~10枚 |

| 木の芽 | 12枚 |

作り方

- 鍋によく洗ったハマグリと(A)を入れ、中弱火でフタをして蒸し煮します。

- 殻から身を取り出し、2~4等分に切り、片側の殻をはずします。

- 殻にせん切りにしたたけのこ、2.のハマグリの身をのせて混ぜ合わせた(B)をかけます。

- 170°Cのオーブンで10分間程焼きます(グリルで焼いても良いです)。

- 弁当箱に4.を盛り、木の芽を添えます。