文化講座

揃えておきたい食器類 ~和食器とその盛りつけ方~

これから料理を学びたい人・お料理大好きな人へ

このページでは、料理の基本やその逸話などを、料理法だけでなくいろいろな角度からご紹介しています。

これまでに、基本の料理道具や身だしなみ、料理をおいしく仕上げる調味料の扱い方、野菜、魚介類、肉類の切り方、だしのとり方、調理用語、アルコール、香 辛料、チーズなどについて記しました。第10回目は揃えておきたい食器類のお話です。

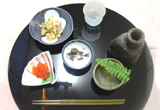

人は目の前の料理のおいしさを、舌と共に食器類や周りの雰囲気で味わいます。豊かな食卓は心がうるおうものです。日本では、陶磁器をはじめ、漆器、ガラス 器、竹製品など、さまざまな材質のものが食器として用いられています。あふれるほどのモノに囲まれ、好きなものを好きな時に購入できる「豊かな時代」だか らこそ、何を買うにしてもひとつの"決まり"(①重なりやすい器 ②色をある程度決める ③好みをしっかり決めるなど)を決めて購入したいものです。

今回は様々な和食器の特徴や種類、和食器の盛り付け方をご紹介します。"食卓の華"とも言える食器アイテムを、心豊かに整えたいものです。

このページでは、料理の基本やその逸話などを、料理法だけでなくいろいろな角度からご紹介しています。

これまでに、基本の料理道具や身だしなみ、料理をおいしく仕上げる調味料の扱い方、野菜、魚介類、肉類の切り方、だしのとり方、調理用語、アルコール、香 辛料、チーズなどについて記しました。第10回目は揃えておきたい食器類のお話です。

人は目の前の料理のおいしさを、舌と共に食器類や周りの雰囲気で味わいます。豊かな食卓は心がうるおうものです。日本では、陶磁器をはじめ、漆器、ガラス 器、竹製品など、さまざまな材質のものが食器として用いられています。あふれるほどのモノに囲まれ、好きなものを好きな時に購入できる「豊かな時代」だか らこそ、何を買うにしてもひとつの"決まり"(①重なりやすい器 ②色をある程度決める ③好みをしっかり決めるなど)を決めて購入したいものです。

今回は様々な和食器の特徴や種類、和食器の盛り付け方をご紹介します。"食卓の華"とも言える食器アイテムを、心豊かに整えたいものです。

|

|

|

| <いろいろな陶磁器の形と名称> |

||||||||||||

|

<各地の食器>

|

|

|

| いくら高価な食器を使っても、きれいに盛り付けしなければ、せっかくの器も料理もすべて台無しです。そこで、おいしくて食欲をわかせるような「見せる」盛り付け方をご紹介しましょう。 日本人は昔から2本の箸でものを食べる習慣があります。箸で挟んで口に運ぶ為には食べやすい大きさに調理し、食べやすい形に盛り付けることが何よりも大切 です。そして赤、緑、黄色、黒と彩り良く盛り付けたいものです。 |

| ★天盛り(写真18 19) 日本料理の盛り付けに、天盛りは欠かせません。単なる飾りではなく、料理に季節感を出します。香りを添えるという意味も含まれています。 小口切りのねぎ、木の芽、せん切りしょうが、ゆずの皮、おろししょうがなどを添えます。 また、天盛りは「だれもまだ手をつけていない」という意味でもあります。 |

|

|

| ★揚げ物の盛り付け方 揚げ物を器やかごに盛りつける際には、必ず懐紙や和紙などを下に敷きます。これは油を和紙に吸わせるという目的だけでなく、油が器に染み込んで器を汚さな いためでもあります。立てかけるように盛り付けるのがコツです。(写真20) |

|

| ★煮物の盛り付け方 煮物は大きめの器に積み上げるようにこんもりと盛ります。(写真21 22) 写真22は木の芽を天盛りとして使用しています。 |

|

|

| ★汁物の盛り付け方 具だくさんの汁物は、汁の量よりも具を多めに盛ります。ひとつひとつの具が見えるように整えることが大切です。 汁物はお椀に盛らなければいけないということはありません。写真24は九谷焼きのスープカップに盛り付けしています。 |

|

|

| ★サラダや漬け物の盛り方 平たいガラスの器に盛ってみました。器全体に広げるのではなく、小さな山を作るように盛り付けます。(写真25 26) |

|

|

| ★大きなプレートを利用して 取り分けやすいように大きなプレートの上に小皿を置いて、おせち料理を一品ずつ盛り付けてみました。 (写真27) 小分けして盛り付けることでお年寄りや子どもさんに喜ばれます。 |

|

| ★デザートの盛り付け方 デザートは小さめの器に盛ります。、いろいろな色を取り入れて引き立たせることで、最後のデザートでホッとする瞬間を作ることができます。 写真28は変形の和食器に清涼感を出すために、ガラスの器をもう一枚重ねています。 |

|