文化講座

第7回:近畿その(1)(滋賀・京都)

前シリーズでは「発酵食品の魅力にせまる」と題し、代表的な発酵食品を毎月順番に取り上げ、その特徴や健康効果、おすすめの料理をご紹介しました。今シリーズでは、筆者が全国各地を食べ歩いて研究した郷土の味、その土地の人々から愛されてきた逸品を、作りやすいレシピにしてご紹介しています。

第7回目の今月は、近畿その(1)「滋賀・京都」です。

1.近畿地方

滋賀県

- 面積:4,017.36km2

- 人口:1,417,499人(2013年12月現在)

- 県庁所在地:大津市

京都府

- 面積:4,613.21km2

- 人口:2,619,941人(2013年12月現在)

- 県庁所在地:京都市

円山公園(京都市東山区八坂鳥居前東入ル円山町613)の八重桜の下の筆者(2012年4月)

2.近畿地方の食文化

近畿地方の伝統的な食文化は、出汁の旨みが好まれ、関東地方に比べて薄味であることが特徴です。

北前船によって蝦夷地(アイヌ人の居住地)からもたらされた昆布、播磨国龍野(現・兵庫県)で考案された薄口しょうゆ・白みそが伝統的に多用されてきました。

京都は盆地である為、新鮮な海産物に恵まれなかった事から、京野菜や乾物を活かした京料理が発展したのです。

そば対うどん、鰻の蒲焼の違いなど、関東との食文化の違いがよく比較されます。

3.近畿地方の名産品と郷土料理

近畿地方には数多くの名産品がありますが、ここではその一部を紹介します。

☆滋賀県

料亭「招福楼」

歴史と風土に育まれた、東近江の八日市にある料亭です。

日本文化の「禅の精神とお茶の心を基とする料理」を楽しめ、明治より代々受け継いだ建物を生かした空間で、旬の素材を大切にした会席料理とともに四季折々の風情が楽しめます。

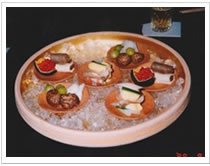

招福楼(滋賀県東近江市八日市本町8-11)で食べた会席料理(1989年9月)

山の辺料理「比良山荘」

京都と若狭を結ぶ鯖街道沿いの、緑豊かな滋賀県の坊村町にあります。

近辺の川や山で採れた地の食材を用いた、「山の辺料理」が楽しめます。

春は山菜、夏は鮎、秋は松茸やきのこ、冬は熊鍋や猪といった豊かな自然の恵みや季節の味が心にくい演出と共に満喫出来ます。

比良山荘(滋賀県大津市葛川坊村町94)の玄関先での筆者

部屋で頂く熊鍋

鍋に使用する熊肉(2008年11月)

郷土料理「徳山鮓」

滋賀県余呉湖のほとりにある、発酵食品で有名な料亭です。

店名に「鮓(すし)」とありますが、「寿司」ではなく、「なれ鮓」を指します。

すしの元祖とも言われる「なれ鮓」とは、魚とご飯、塩を漬け物のように漬け込んで作ります。

その豊潤な香りと味を求めて「通人」たちが通いつめます。

徳山鮓(滋賀県長浜市余呉町川並1408)の玄関先での筆者

ふな鮓(ふなを使って作る「なれ鮓」で、滋賀県の郷土料理)

店主の徳山浩明さんと筆者(2011年1月)

郷土料理「翼果楼(よかろう)」

滋賀県長浜市の黒壁スクエア(長浜の旧市街にある、伝統的建造物を活かした観光スポット)にある、長浜の名物料理が食べられる店です。

名物の「鯖そうめん」は、湖北に伝わる郷土料理です。

焼き鯖とそうめんを炊き合わせたもので、山椒がきいてクセになる味です。

翼果楼(滋賀県長浜市元浜町7-8)の玄関先での筆者

焼き鯖そうめん(2011年1月)

和菓子処「たねや」

江戸時代には、穀物類や根菜類の種子を商う、「種屋」でした。

1872年に和菓子処「たねや」に商売替えし、現在はバームクーヘンで有名な「クラブハリエ」等、洋菓子類も販売しています。

全国のデパート内にも店舗を持ち、たねやとクラブハリエ合わせて39店舗あります。

たねや本店(滋賀県近江八幡市宮内町日牟禮ヴィレッジ)の玄関先での筆者

銘菓「ふくみ天秤」:求肥入り餡を米どころ近江の米で作った皮で挟んで食べる手作り最中(2011年7月)

洋菓子店「クラブハリエ」

クラブハリエ(滋賀県近江八幡市宮内町日牟禮ヴィレッジ)の玄関先での筆者

焼き立てバームクーヘン(2011年7月)

JR名古屋高島屋店内にもあります。

☆京都府

御料理「未在」

円山公園の中にあります。

店名の「未在」とは、禅語で"限りがない"という意味で、「修行にはこれで良いという限りはなく、無限にあること」を戒めとしてつけました。

主人の石原仁司さんは、老舗料亭「吉兆」で30年余りの間、腕を磨きました。

茶懐石の形で進行する料理は、常に感動の連続です。

未在(京都市東山区八坂鳥居前東入ル円山町613円山公園内)の玄関先での筆者(2012年8月)

※上記の住所に移転前の店前の筆者

京料理「祇園たに本」

主人である谷本佳美さんが、ほれ込んだ食材のみを使用して作る料理店です。

季節の移ろいを器と食材でひとつの皿に表現する京料理は、料理と器がマッチしたときに繊細な"美"を作り出すのです。

祇園たに本(京都市東山区祇園町南側570-121)の玄関先での筆者(2012年4月)

京料理「草喰なかひがし」

「京都で最も予約が取れない」と、言われている店です。

主人の中東久雄さんが、畑や山野で採取した季節の食材を絶妙な味に仕上げて提供してくれます。

草喰なかひがし(京都市左京区浄土寺石橋町32-3)の料理(2009年12月)

料亭「瓢亭本店」

400年ほど前(元禄中期)、南禅寺へお詣りする人々の休息所(茶店)として庵を結んだのが始まりです。

瓢亭の季節料理、夏の「朝がゆ」、冬の「鶉がゆ」は、名物「瓢亭玉子」と共に広く親しまれています。

瓢亭本店(京都市左京区南南禅寺草川町35番地)の玄関先での筆者(2009年12月)

名物「瓢亭玉子」が添えられた朝がゆ(1991年1月)

料亭「菊乃井」

高台寺には豊臣秀吉とその正室である北政所の菩提寺があります。

菊乃井はこの高台寺がある東山の懐にあり、緑に囲まれています。

永い歴史をもつ部屋で、いにしえの桃山びとを偲びながら静かに頂く懐石料理は、まさに伝統につちかわれた京料理の神髄ともいえるでしょう。

菊乃井(京都市東山区下河原通八坂鳥居前下ル下河原町459)玄関先での筆者(2008年12月)

ハモ料理「堺萬」

江戸文久3年(1863年)の創業以来150年余、文人墨客も愛して止まない京料理の老舗です。

扱いが難しい鱧を、伝統の技と味で余す事なく楽しめる「鱧づくし会席」が人気です。

京料理らしい旬に寄り添った素材選びも、老舗ならではです。

「鱧といえば堺萬」と言われる程、名が通っています。

堺萬(京都市中京区二条室町西入ル大恩寺町248-2)での筆者(1986年1月)

京都市中央卸売市場

1927年(昭和2年)に、全国で最初に作られた中央卸売市場です。

戦時中には統制の為、仲買制度は一度廃止されましたが、終戦後には復活しました。

五条から七条まで続く中央卸売市場は、日本全国や外国から集荷した食料品を、京都市内を中心とした周辺市町村をも含めた広範な地域を供給しており、約260万人の消費者の台所としての役割を果たしています。

市場内には飲食店もあり、新鮮な魚などを食べる事ができます。

中央卸売市場(京都市下京区朱雀分木町80番地)内での筆者

食彩「よしもと」(中央卸売市場内)で朝食を食べる筆者(2012年8月)

錦市場

京都市中京区のほぼ中央に位置する錦小路通のうち、「寺町通~高倉通」間の商店街で、魚・京野菜などの生鮮食材や、乾物・漬物・おばんざい(京都言葉で日常の惣菜)などの加工食品を商う、老舗・専門店が集まる市場。

京都独特の食材は、ほぼここで揃います。

錦市場(京都市中京区東魚屋町)での筆者(2012年8月)

料亭「和久傳」のお弁当

和久傳は京都の有名料亭で、京都市内に3店舗出店しており、お持たせ専門の「紫野和久傳」もあり、名古屋のミッドランドスクエア地下1階にもあります。

和久傳のお弁当(2012年4月)

二段弁当

陶筥"とうばこ"弁当

Dessert Bar Krepe(デザート バー クレープ)

リキュールを使った極上スイーツと、お酒が楽しめる大人の空間です。

とろけるホットケーキが有名で、一言で表現すれば「大人の為の祇園のデザートBar」です。

Dessert BAR Krepe(デザート バー クレープ) (京都市東山区四条花見小路西入ル)店先での筆者

とろけるホットケーキ(2012年8月)

茶寮「都路里(つじり)」

1978年(昭和53年)の創業。

「辻利」という茶寮店の名を、京の都の「都」、四条大路の「路」、茶の里(宇治)の「里」をあてて「都路里(つじり)」と名付けられました。

都路里(京都市東山区四条通祇園町南側573-3)の店先での筆者(2012年4月)

御菓子司「鍵善良房」

京菓子は単なる「おやつ」ではなく、「文化」として京都の人々に愛されてきました。

鍵善がデパートなどに出店していないのは、「皆さんにお店に来て頂きたい」というご主人の思いからです。

鍵善といえば「葛きり」で有名ですが、注文が入ってから葛粉と水を合わせて作るので、出来立ては透明でまさに清流のようです。全てにおいてこだわり抜いた逸品が楽しめます。

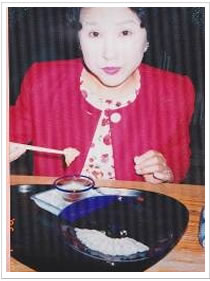

鍵善良房(京都市東山区祇園町北側264)で葛きりを食べる筆者(2012年8月)

4.近畿の郷土料理レシピ

この季節にぴったりの上品なご飯ものレシピ

| 材料(2人分) | 分量 |

| 刺身湯葉(くみ上げ湯葉) | 60g |

| 三つ葉 | 小1束 |

| A | |

| だし汁(かつお・昆布) | 300ml |

| 薄口しょうゆ | 大さじ1 |

| みりん | 小さじ2 |

| 酒 | 小さじ2 |

| 塩 | 少々 |

| 水 | 大さじ2 |

| 片栗粉 | 大さじ2 |

| ご飯 | 2人分 |

| 柚子(皮) | 適宜 |

| わさび(お好みで) | 適宜 |

作り方

- 湯葉は一口大に切り、三つ葉は3cm長さに切ります。

- 鍋に(A)入れて沸騰させ、水溶き片栗粉でとろみをつけます。

- 2.に1.を入れて、サッと煮ます。

- 器に温かいご飯を盛り、3.をかけます。

- 柚子の皮と、お好みでわさびを添えます。

京都名物を手づくりしましょう

| 材料 | 1回に作りやすい分量(約大さじ14杯分) |

| しらす干し | 100g |

| A | |

| 酒 | 120ml |

| みりん | 50ml |

| しょうゆ | 大さじ2~3 |

| 酢 | 小さじ1/2 |

| 実山椒のしょうゆ漬け | 大さじ2 |

作り方

- しらす干しを熱湯でサッとゆでてザルに上げます(水に取りません)。

- (A)を煮立てて1.を入れ、中弱火で煮ます。

- 2.の煮汁が少なくなったら、しょうゆ漬けの実山椒を入れます。

- 3.が煮つまってきたら盆ザルの上にのせ、あれば、干し網に入れ、外で吊るして干します(室内で扇風機で乾かしても良いでしょう)。

※実山椒のしょうゆ漬けの作り方(市販品もあります)

- 実山椒400gを軸から取り、水で洗います。

- 沸騰した湯で10~15分間程ゆでこぼし、流水にさらして芯まで冷やします。

- 2.をザルに上げ、新聞紙を敷いた上で陰干しをします。

- 3.をジッパー付きの袋に入れ、実山椒が浸るくらいのしょうゆ約400mlを入れて冷凍保存します。