文化講座

第11回:九州(福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県)

前シリーズでは「発酵食品の魅力にせまる」と題し、代表的な発酵食品を毎月順番に取り上げ、その特徴や健康効果、おすすめの料理をご紹介しました。今シリーズでは、筆者が全国各地を食べ歩いて研究した郷土の味、その土地の人々から愛されてきた逸品を、作りやすいレシピにしてご紹介しています。

第11回目の今月は、九州「福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県」です。

1.九州地方

福岡県

- 面積:4,979.42km2

- 人口:5,090,353人(2014年3月現在)

- 県庁所在地:福岡市

長崎県

- 面積:4,105.88km2

- 人口:1,386,045人(2014年4月現在)

- 県庁所在地:長崎市

熊本県

- 面積:7,404.89km2

- 人口:1,799,226人(2014年3月現在)

- 県庁所在地:熊本市

鹿児島県

- 面積:9,188.99km2

- 人口:1,676,748人(2014年3月現在)

- 県庁所在地:鹿児島市

佐賀県

- 面積:2,439.67km2

- 人口:838,198人(2014年3月現在)

- 県庁所在地:佐賀市

大分県

- 面積:6,339.82km2

- 人口:1,175,821人(2014年3月現在)

- 県庁所在地:大分市

宮崎県

- 面積:7,736.08km2

- 人口:1,119,273人(2014年3月現在)

- 県庁所在地:宮崎市

2.九州地方の食文化

九州地方は日本列島の中では温暖な気候で、大分から鹿児島にかけて夏にはよく雨が降りますが、冬は暖かくて雨が少ない気候です。

しかし、北部は気温が低めで冬になると豪雪になる地方もあります。

こうした事から南部では香辛料の効いたものや酸味のある料理が好まれ、北部では野菜などを酢や塩で漬けた食も発達しました。

福岡県はご当地グルメが多く、「もつ鍋」・「水炊き」・「博多ラーメン」があり、有明海の海の幸にも恵まれ、他では見られない珍しい魚介類も食べられます。

佐賀県は菓子王国と言われており、佐賀市では年間羊羹購入額が日本一、中でも「小城羊羹」は九州の小京都と呼ばれる小城町の名産品であり地元で親しまれています。

長崎県は鎖国時代、海外との唯一の窓口・出島を通じてもたらされた異国の文化や風習が大きな影響を及ぼしており、異文化との交流により「卓袱料理」や「五島手延うどん」などが生まれました。

大分県の「とり天」は近年注目を浴びており、また海に隣している事から「うれしの」「さつま」「きらすまし」などの近海で捕れる鮮魚料理も発達しています。

熊本県は九州のほぼ中央に位置しており、全国でも有数の農業県で、あか牛や天草大王(鶏)などの「ブランド肉」・「車エビ」・「スイカ」・「晩白柚」などはいずれも全国1~2位を争い、変化に富んだ自然が生んだ山海の幸が楽しめます。

宮崎県は温暖な気候に恵まれ、農業・畜産業が盛んな為、自然の食べ物に恵まれていたので、「地鶏」・「冷や汁」など素材の味を活かした素朴な料理が発達しました。

鹿児島県は「黒豚料理」・「薩摩料理」・「焼酎」など、郷土色豊かな料理が楽しめる県です。「鹿児島ブランド」をはじめ、農林水産物やかつお節・黒糖・郷土菓子といった、豊かな自然と風土に育まれた特産品もたくさんあります。

九州地方は山・海のどちらの食材も楽しめる、食の宝庫と言っても良いでしょう。

3.九州地方の名産品と郷土料理

九州地方には数多くの名産品がありますが、ここではその一部を紹介します。

☆福岡県

博多水だき「新三浦」

明治43年創業以来100年間変わらぬ味を守り続ける、博多名物「水だき」の有名店です。

鶏のうまみが凝縮された、白濁のスープが特徴です。

この白濁スープは創業時から注ぎ足して作られる伝統のスープで、コクがあるのにあっさりとした味わいです。

鶏肉はポン酢しょうゆで頂き、まったく臭みがなくてやわらかく、絶品です。

博多水だき「新三浦」(福岡市博多区石城町21-12)

店前での筆者

博多名物の「水だき」

水だきに入れる野菜などの食材(2014年4月)

柳川藩主立花邸「御花」

元文3年(1738年)に、柳川藩5代藩主・立花貞俶(さだよし)の私邸として建てられました。

かつてこの場所が「御花畠」と称されていた名残で「御花(おはな)」と呼ばれており、国の名勝に指定されています。

この中にある料亭では、ムツゴロウのかば焼きやいそぎんちゃくのみそ煮、口底(くちぞこ)の唐揚げなど、柳川地方の郷土料理が楽しめます。

料理旅館「御花」(柳川市新外町1)

店の庭での筆者

名物・むつごろうのかば焼きを持った筆者

柳川名物・うなぎのセイロ蒸し(2014年4月)

1991年3月にも同店に訪れています

柳川下り中の筆者

柳川名物・くちぞこの唐揚げ

寿司「天勺(てんじゃく)」

福岡県は周防灘・玄界灘・有明海の3つの海に接するため、海の幸に恵まれています。

新鮮なネタが楽しめる寿司屋です。

寿司「天勺」(福岡市博多区上川端町4-218-1 上川端商店街内)

先付け・寿司

イカにぎり(2014年4月)

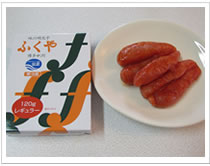

味の明太子「ふくや本店」

ふくや本店はたらこを調味料に漬け込み、熟成させた、いわゆる辛子明太子を開発したメーカーです。

ふくや本店では、辛子明太子を使ったせんべいなどのお菓子や、便利なチューブ状の辛子明太子などの商品も売られています。

「ふくや本店」(福岡市博多区中洲2-6-10)

店内で買物中の筆者

辛子明太子

便利なチューブ状の辛子明太子(2014年4月)

柳橋連合市場

天然だし専門店「ふじはら」

「博多の台所」と呼ばれる市場で、全長100メートルほどのアーケードに約50店舗が並んでいます。

天然だし専門店「ふじはら」には、天然の素材を活かした削り節や昆布、干しアゴ(とびうお)などが売られています。

天然だし専門店「ふじはら」(福岡市中央区春吉1-3-1)

柳橋連合市場のアーケード

ふじはらで買物中の筆者

だし汁用の干しアゴ(とびうお)(2014年4月)

天神の屋台通り「屋台まみちゃん」

博多の夜の楽しみは「屋台」と言われるほど、路上のあちこちに屋台が並びます。

ラーメンやギョーザ、おでんなどが手軽に楽しめることから、どの屋台もビジネスマンや地元の人、観光客で賑わっています。

「屋台まみちゃん」(福岡市中央区天神2丁目福岡銀行本店前昭和通り側)

天神の屋台通りの様子

屋台まみちゃんで明太子オムレツを食べる筆者

まみちゃんのラーメン・高菜漬けをトッピング(2014年4月)

博多祇園「鉄なべ」

鉄なべとは、鉄の鍋で焼いたギョーザのことです。

鍋の形にそって丸く焼くのが特徴で、アツアツの鉄なべで焼かれたギョーザは皮はパリっと中はジューシーで、やみつきになります。

ところてんのような「お救人(おきゅうと)」は、享保の飢饉(江戸時代)の際に考案されたもので、福岡市を中心に食べられている海藻の加工商品です。

博多祇園「鉄なべ」(福岡市博多区祇園町2-20)

店前での筆者

鉄なべギョーザ

お救人(おきゅうと)(2014年4月)

☆佐賀県

川魚料理「飴源(あめげん)」

店の近くを流れる玉島川の清流が育む、川魚や山菜が楽しめる店です。

天保9年(1838年)創業の「飴源」は、当初川魚料理とともに水飴を扱っていたため、初代源吉さんの通称「飴屋の源さん」から名付けられました。

アユの背ごしや、ツガニ料理など、川の恵みを存分に味わうことが出来ます。

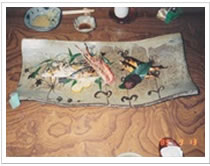

海鮮料理「飴源」(唐津市浜玉町五反田1058-2)

唐津焼の器に盛られた料理

アユの背ごし

ツガニ(1989年9月)

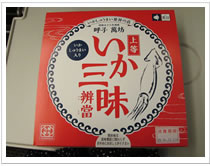

駅弁「いか三昧弁当」

いかの炊きこみご飯や蒸しいかしゅうまい、揚げいかしゅうまい、いかの甘露煮、いかめしなど、いか料理が一度に楽しめる、まさに"いか三昧"の弁当です。

この駅弁は博多駅や唐津駅での店頭販売のみで、お取り寄せ出来ません。

販売元:株式会社 萬坊(唐津市呼子町殿ノ浦1994-1)

いか三昧弁当パッケージ

いか三昧弁当

萬坊の代表商品・いかしゅうまい(2014年4月)

☆長崎県

ちゃんぽん「四海楼(しかいろう)」

ちゃんぽんと皿うどんの発祥の店です。

明治32年に中国から来日した陳平順さんが、中国料理兼旅館として創業しました。

ちゃんぽんは、この陳平順さんが中国からの留学生の食生活の悪さを見かね、安くてボリュームと栄養バランスの良い食事を取らせようと考案したもので、その後長崎市内の中国料理店に広まったものです。

ちゃんぽん「四海楼」(長崎市松が枝町4-5)

店内での筆者

店内での筆者(1989年9月)

史跡料亭「花月(かげつ)」

寛永19年(1642年)創業の、伝統の卓袱料理を楽しめる名料亭です。

長崎県は江戸時代の長い鎖国時代でも海外との繋がりがありました。その為オランダやポルトガル、中国の料理を取り入れ、日本風にアレンジした卓袱料理が考案されたのです。

花月は昭和35年には長崎県の史跡に指定されるほど、歴史の深い料亭です。

史跡料亭「花月」(長崎市丸山町2-1)(1989年3月)

郷土料理「長崎名物・大村寿し」

大村寿司は長崎県大村市の郷土料理で、戦国時代に大村氏の軍勢が勝利をおさめた際に、領民が兵にさし出した歓迎の料理が始まりと言われています。

二段重ねの酢飯の間にしいたけやかんぴょう、小魚などの具を挟み、更に上にも具と錦糸卵をのせた押し寿司です。

販売元:株式会社 平野屋(長崎市葉山1-10-2)

大村寿し(2014年4月)

☆大分県

由布院温泉旅館「玉の湯」

由布院温泉を代表する高級旅館で、「亀の井別荘」・「山荘無量塔」とともに、由布院御三家のひとつに数えられています。

亀の井別荘とともに、由布院の街づくりの一翼を担ってきた温泉旅館です。

玉の湯(大分県由布市湯布院町川上2731-1)

ロビーでの筆者

文人墨客が称賛する豊後牛の網焼き(1991年3月)

的山荘(てきざんそう)

城下かれいの料亭として、全国にその名が知られています。

関アジ・関サバ・臼杵ふぐ・豊後牛なども扱う、地産地消の割烹料理店。

城下かれいとは、大分県速見郡日出町の別府湾の城下海岸で捕獲されるマコガレイの通称で、肉厚で頭が小さいなど形態上の特徴があり、他で漁獲された物と区別されます。

その美味しさは古くから知られており、将軍への献上品として珍重されていました。

近代和風建築の豪華な日本家屋、別府湾や高崎山を借景とした見事な庭園も楽しめます。

的山荘(大分県速見郡日出町2663)

店前での筆者

名物城下かれいの薄造り(1991年3月)

☆熊本県

いきなり団子

熊本県の郷土菓子で、輪切りにしたさつまいもと小豆餡を餅、または小麦粉を練って平たく伸ばした生地で包んで蒸したお菓子です。

おもしろい名前の由来としては、(1)短時間で「いきなり」作れる(2)来客がいきなり来てもいきなり出せる菓子(3)生の芋を調理する「生き成り(いきなり)」という語句の意味が重なっているなど、様々な言い伝えがあります。

素材な味の逸品です。

辛子蓮根

病弱だった熊本藩主細川忠利の為に、藩の賄方の平五郎が作って献上したとされています。蓮根を輪切りにした断面が細川家の家紋(九曜紋)と似ていた事から、門外不出の料理とされた熊本の郷土料理です。

☆宮崎県

「魚山亭(ぎょっさんてい)」

宮崎の伝統的な料理が楽しめる店です。

中でも「冷(ひ)や汁(じる)」は、小あじを煮干にしたものの頭と内臓をとって空煎りし、煎りごま・焼き味噌と一緒によくすり混ぜ、だし汁でのばした宮崎の郷土料理で、人気があります。

他にも宮崎のソウルフード「チキン南蛮(揚げた鶏胸肉にタルタルソースをかけた料理)」も頂く事ができます。

魚山亭(宮崎市橘通東1-8-11)

店前での筆者

名物冷や汁(1991年6月)

☆鹿児島県

庭園旅館「重富荘(しげとみそう)」

重富領の領主・島津久光が別荘として使っていました。

敷地約三万坪の和風庭園は、田之浦お茶屋の庭を利用した物で、熱帯樹を配した美しい庭園から臨む桜島は格別な趣を持っていました。

2005年に旅館業をやめ、現在は「マナーハウス島津重富荘」という結婚式場になっています。

重富荘(鹿児島県清水町31-7)

庭での筆者(1991年6月)

4.九州地方の郷土料理レシピ

大分県でブームの一品

| 材料(4~6人分) | 分量 |

| 鶏むね肉 | 350~400g |

| A | |

| 酒 | 大さじ1 |

| しょうゆ | 大さじ1 |

| 塩 | 小さじ1/4~1/5 |

| ごま油 | 小さじ1 |

| しょうが(すりおろし) | 大さじ1 |

| にんにく(すりおろし) | 少々 |

| B | |

| 天ぷら粉 | 80g |

| 水(氷水) | 100ml |

| 揚げ油 | 適宜 |

作り方

- 鶏肉は1cm×10cm程(10g)の細切りにし、ボウルに入れて(A)で下味を付けます。

- (B)で衣を作り、1.を全て入れます。

- 油を熱し、2.を1本ずつ入れ、中火で色よく揚げます。

柳川名物・うなぎのセイロ蒸し風に作りました

| 材料(4~6人分) | 分量 | |

| もち米 | 2・1/2カップ | |

| 米 | 1/2カップ | |

| 水 | 600ml | |

| A | ||

| 卵 | 2コ | |

| 塩 | 小さじ1/4 | |

| 水溶き片栗粉 | 水 | 小さじ1 |

| 片栗粉 | 小さじ1 | |

| サラダ油 | 適量 | |

| うなぎの蒲焼き | 2本 | |

| うなぎのタレ | 大さじ2 | |

| 青じその葉 | 4枚 | |

作り方

- もち米と米を合わせて洗い、分量の水で浸水します。

- (A)を混ぜ合わせ、油を敷いたフライパンで薄焼き卵を作ります。

- 2.をせん切りにします。

- うなぎの蒲焼きを2cm幅に切ります。

- 1.を普通に炊き、うなぎのタレ(足りない場合はうなぎのタレ、しょうゆ、みりんを大さじ1ずつ入れる)と4.を入れて蒸らします。

- 炊きあがったご飯を器に盛り、3.とうなぎを盛り、せん切りの青じその葉を添えます。