文化講座

第7回:各論(その6)~みそ~

前シリーズでは「みんなの幸せレシピ」と題し、(1)初めての1人暮らしごはん、(2)パパッと2人ごはん、(3)一緒に作れる!KIDSごはんの3つのジャンルに分けて、みんなが幸せになれるレシピをご紹介しました。今シリーズでは、代表的な発酵食品を毎月順番に取り上げ、その特徴や健康効果、おすすめの料理をご紹介しています。

第7回目の今月は、「みそ」

筆者は30歳代から郷土料理を研究して全国を巡りました。そして全県の郷土の味を制覇しました。40歳代からは、日本だけでなく世界各地のレストランの食べ歩きもし、味の研究を重ねてきました。

そして得た結論は、「心に響くおいしい料理は家庭にある」・「炊きたてご飯とおいしいみそ汁と野菜たっぷりの煮物と魚が日本人の最高のご馳走」との結論に行き着きました。

季節の野菜・豆腐・貝・海藻などが入った煮えばなの香り高いみそ汁は、日本人の心の原点と言っても言い過ぎではないでしょう。

しかし最近は、「おいしいみそ汁が作れない」という人の増加、「塩分が高いので血圧が高くなる」というような誤解、「パン食なのでみそ汁は飲まない」などと、みそ汁を敬遠する人も増えてきているようです。

そこで今回は、全国各地にある自慢のみそを紹介し、健康への効果・豆知識・みそを使ったこの季節ならではのおいしい料理を紹介します。この原稿を読み終えた頃には、あなたもきっと、「みそが大好き!」と言ってくれるでしょう。

★みそとは

みそは、蒸した大豆に麹と塩を加えて発酵させたものです。

麹の原料の違いで米みそ・麦みそ・豆みそに分けられ、麹の割合によって甘みそ・甘口みそ・辛口みその差が出来て、熟成期間の違いによって白、淡色、赤というように色合いが変わってきます。

みそ汁や様々な料理に使われ、日本人になじみ深い食品です。

<みその歴史>

みその原型は、古代中国の醤(しょう)や豉(し)といった調味料と言われています。

これらは朝鮮半島をへて、奈良時代に日本に伝わりました。

日本では醤は"ひしお"、 豉は"くき"と呼ばれていました。

鎌倉時代になると、禅宗寺院ではみそなどの大豆製品が各種作られました。

みそが広く庶民の間に普及したのは室町時代であり、みそ汁の形が確立したのもこの頃とされています。

豆みそは寛永2年(1625年)に三河国(現在の愛知県)で生産されるようになり、全国でも多くのみそ蔵ができました。

工業的に生産され始めたのは、正保4年(1645年)に仙台の伊達藩(現在の岩手県南部から宮城県全域)のみそ蔵で専門職人が作ったものとされています。

工業的な生産が盛んになったのは明治以降で、それまでは米みそは材料を仕込んでから熟成まで1年近くかかり、天然の醸造法で夏の高温期に微生物や酵素の働きで秋に発酵が完了しました。

「手前みそ」という言葉から窺えるように、昭和30年代まではみそも手作りする農家が多かったのです。

第二次世界大戦後には製造法が近代化され、あたためて発酵を早める速醸法を採用し、年間を通じて生産されるようになりました。

<みその豆知識>

みそが伝わった当時は、特権階級のみが口にできる贅沢なものでした。

時代の流れと共に庶民に普及しますが、アレンジが得意な知恵者の日本人らしく、地域の好みによって独自に発達させてきました。

信州みそを使った「おやき」

ちなみに・・

1世帯あたりのみそ消費量が一番多いのは長野県で、県の特産品である「おやき」などにも使われています。

この他、東北地方から北陸地方が上位を占めています。

<みその種類と特徴>

みその種類は多く、地域によって製法が違い、数百種類はあると思われます。

これらのみそは、原料や色、味によって分類されます。

■原料による分類

麹の原料によって、下記の3種類に分類されます。

- 米みそ:大豆と塩、米麹で作るみそ

みその80%は米みそで、主に関東より北の各地方で生産されています - 麦みそ:大豆と塩、大麦又は裸麦を使った麦麹で作るみそ

主に九州、四国、中国地方、北関東で生産されています - 豆みそ:大豆を蒸してつぶし、丸めたみそ玉に種麹をまぶして豆麹を作り、塩を加えて発酵、熟成させます

主に東海地方で生産されています

■色による分類

熟成期間の違いにより、下記の3種類に分類されます。

- 赤みそ:赤褐色の色の濃いみそで、コクがあって塩辛く、八丁みそなどが当てはまります

- 淡色みそ:黄色みを帯びたみそで、信州みそなどが当てはまります

- 白みそ:黄白色の色の薄いみそで、米麹を多く使用するため甘みがあり、西京みそなどが当てはまります

熟成期間は赤みそが1年以上、白みそは数ヶ月と短いです

赤みそを使った

「豆腐の鶏みそかけ」

白(西京)みそを使った

「なすの辛子みそ和え」

■味による分類

麹の割合や塩加減により、味に違いが出来、下記の3種類に分類されます。

- 甘みそ:塩分6%前後で麹の割合が多く、米の白みそが当てはまります

- 甘口みそ:塩分10%前後で麹が大豆の量より多く、米の淡色みそや麦みそが当てはまります

- 辛口みそ:塩分12%前後で麹の割合が少なく、赤みそが当てはまります

合わせみそを使った

「かぶのしょうがみそかけ」

現在は上記の分類以外に、赤みそと白みそを混ぜた「合わせみそ(調合みそ)」や、おかずとして食べられる「なめみそ」など多くの種類のみそが出回っています。

みそは日本独自の発酵文化ですが、アジア各地にみそに類似した調味料があります。

豆板醤を使った

「鯛の中華かゆ」

・豆板醤(とうばんじゃん)(中国):麹で発酵させたソラマメに唐辛子や大豆、米、大豆油などの原料を加えて作る発酵調味料

甜麺醤を使った

「れんこんと豚肉のみそ炒め」

・甜麺醤(てんめんじゃん)(中国):強力粉に麹と塩を加えて発酵させた中国の甘みそ

コチュジャンを使った

「アジのユッケ丼」

・コチュジャン(韓国):もち米に麹と唐辛子などの原料を加えて作る甘辛みそ

<みそと健康>

みそは昔から「医者いらず」や「医者殺し」などと呼ばれるほど、発酵によって生まれた優れた成分を持つ食品です。

〈みそに含まれる主な栄養素〉

- ★イソフラボン・・強い抗酸化作用を持ち、免疫力を高め、ホルモンを正常化させます

- ★オリゴペプチド・・血圧上昇ホルモンを作る酵素の働きを抑制します

- ★メラノイジン・・発酵中に生じる褐色色素で強力な抗酸化作用があり、食物繊維に似た作用を持つので、便秘改善にも有効です

主原料の大豆には良質たんぱく質が豊富に含まれ、サポニン・レシチンなど体内の酸化を抑制する栄養素を多く含みます。

発酵によって香り成分のエステル類や遊離リノール酸などが生じ、生活習慣病やガン予防だけでなく、美白作用も期待出来ます。

みその代表的な食べ方であるみそ汁は、近頃塩分が高いと敬遠されがちです。

しかしみそ汁1杯分の塩分は、せいぜい約1.5~2.0gであり、1品の料理として多すぎる塩分ではありません。

更にみそ汁には、野菜や海草などカリウムや食物繊維を含む食材を具として入れます。

それらの食材は、塩分が体内に吸収されるのを防ぎ、塩分を排出する役目も果たします。

<手作りみその作り方>

「手前みそ」という言葉がある通り、かつては各家庭でみそを作り、良い味を出すための趣向をこらしていました。

みそ作りに1番適した時期は、「寒仕込み」と言います。

1月下旬から2月にかけての寒い時期に仕込みを行うと、冬から春、夏へと進むにつれて発酵熟成が進み、秋に気温が下がる頃に完成します。

みその作り方は2004年2月号「手作り食品のすすめ 第7回:手作りみそ」でご紹介しています。

ご参考になさって下さい。

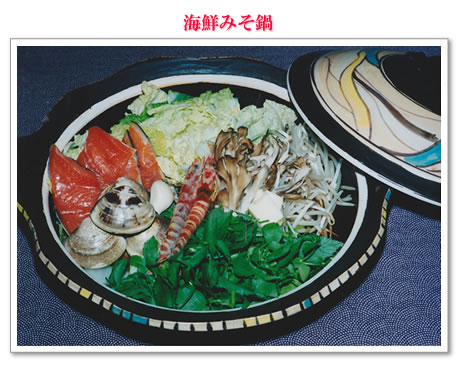

<みそを使ったおすすめ料理2品>

寒いこの季節にぴったりの体の芯から温まる、みその鍋物レシピをご紹介します。

海鮮とみその旨みで美味しさアップ!

| 材料 | 4人分 |

| ホタテ貝柱 | 8コ |

| エビ(頭付き) | 4尾 |

| ハマグリ(大) | 8コ |

| 塩鮭 | 2切れ |

| 白菜 | 4枚 |

| もやし | 1袋 |

| ねぎ(太) | 1本 |

| まいたけ | 200g(大1パック) |

| A | |

| 水 | 800ml |

| 赤みそ(又は白みそ) | 50g |

| しょうゆ | 大さじ1 |

| 砂糖 | 大さじ1 |

| にんにく | 1かけ |

| バター | 適量 |

作り方

- ホタテは火が通りやすいよう、ごばん目に切り込みを入れ、エビは背ワタを取り、ハマグリは洗います。塩鮭はうすく大きくそぎ切りにします。

- 白菜はザク切り、もやしは手早く洗い、ねぎは斜め切り、まいたけはほぐします。

- ボウルに(A)をよく溶いて土鍋に入れ、にんにくを入れます。

- 鍋の中に材料を全部並べて火にかけ、煮立ったらアクをとり、仕上げにバターで風味をつけます。

※お好みで豆板醤を入れても良いでしょう

コクのある万能練りみそを作れば、お好みの食材で鍋が楽しめます

| 材料 | 4~6人分 |

| ★練りみそ★(作りやすい分量) | |

| (A) | |

| 赤みそ | 200g |

| 砂糖 | 大さじ3 |

| 水 | 大さじ3 |

| 酒 | 100ml |

| みりん | 大さじ3 |

| 卵黄 | 2コ分 |

| みりん | 大さじ3 |

| 鶏脂 | 少々 |

| チキンスープ | 適宜 |

| 鶏もも肉 | 350g |

| 鶏肝 | 200g |

| 焼き豆腐(大ぶりに切る) | 1丁(180g) |

| 糸こんにゃく(茹でてザク切り) | 1袋(200g) |

| 白ねぎ(大きく斜め切り) | 200g |

| みつ葉 | 小1束 |

| 玉ねぎ(1cm厚さ切り) | 2コ |

| 赤かまぼこ | 1/2枚 |

| 干しいたけ(戻す) | 4枚 |

| 卵(新鮮なもの) | 4コ |

| きしめん(ゆで) | 2玉 |

作り方

- 鍋に(A)を入れてなめらかになるまでかき混ぜ、火にかけてとろとろになるまで練り上げます。

- すき焼き鍋にみりんを煮立て、鶏脂を入れて溶かします。

- 2.に鶏ガラで取ったチキンスープ(又は水)を適量入れます。

- 3.に具を順次入れ、サッと煮てから1.の練りみそを加えます。

- 煮えたら、すき焼きのように溶き卵をつけながらいただきます。

- スープを足しながら順次、具を煮ます。

- 最後にきしめんを入れていただきます。