文化講座

第3回:各論(その2)~しょうゆ~

前シリーズでは「みんなの幸せレシピ」と題し、(1)初めての1人暮らしごはん、(2)パパッと2人ごはん、(3)一緒に作れる!KIDSごはんの3つのジャンルに分けて、みんなが幸せになれるレシピをご紹介しました。今シリーズでは、代表的な発酵食品を毎月順番に取り上げ、その特徴や健康効果、おすすめの料理をご紹介しています。

第3回目の今月は、「しょうゆ」

毎日の食事に欠かせないしょうゆは、日本の調味料の代表といえるでしょう。和食に限らず、あらゆる料理で大活躍のしょうゆ。下準備から調理、仕上げ、さらには卓上に至るまで、しょうゆの出番は数えきれません。

サンマや鮭、きのこ、芋、栗など、秋の味覚のおいしさを引き立てるのにも、しょうゆは必要不可欠です。このように、いつも当たり前のように使っているしょうゆも、実は発酵食品のひとつです。今月は、身近すぎてこれまであまり関心がなかった人も必見のしょうゆの魅力についてせまります。

★しょうゆとは

大豆と小麦で作った麹と塩水を発酵・熟成させた日本独特の液体調味料です。

<しょうゆの歴史>

獣や鶏、魚などを塩に漬け込み、保存した「醤(ひしお)」(※1)は、縄文時代末期頃から日本にあったとされています。その後、大豆などの穀類を塩で発酵させた穀醤(こくびしお)がつくられるようになりました。当時はしょうゆとみそが一緒になったようなものでしたが、次第に液体だけをとって利用するようになりました。鎌倉時代にはしょうゆの元となる「溜」が現れ、初めて「しょうゆ」という文字が文献で確認されるのは室町時代になります。江戸時代には、広く全国の家庭で使われるようになっていきました。

※1:魚醤は今でも地域の人々に愛されて続けていますが、JAS(日本農林規格)により、しょうゆとしては分類されていません。

<しょうゆのできるまで>

■原料

しょうゆの原料は、大豆、小麦、塩、麹菌です。

■作り方

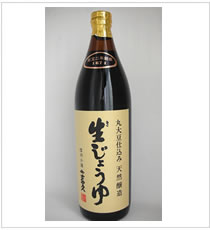

※2:芳醇でまろやかなこだわりの生しょうゆ

- 蒸した大豆と炒って砕いた小麦に麹菌を加え、しょうゆ麹をつくる

- しょうゆ麹に食塩水を加え、もろみをつくる

- もろみを発酵・熟成させる

- もろみを搾る

- 生しょうゆ(※2)の完成

- 生しょうゆを加熱する(火入れ)...殺菌し、酵素の働きを止めて品質を安定させる

- しょうゆの完成!

<しょうゆの種類と特徴>

しょうゆは5つの種類に分けられます。

■濃口しょうゆ

生産量の8割以上を占める、最も多く使われているしょうゆです。調理から卓上まであらゆる場面に登場します。

■薄口しょうゆ

生産量の約13%を占める、濃口しょうゆに比べて色が薄いしょうゆです。薄口とは色が薄いという意味で、味が薄いということではなく、むしろ濃口しょうゆに比べて塩分が約2%高くなっています。色と香りが薄いため、野菜や白身魚の煮物、吸物やうどんのつゆなど、素材の色や風味を生かした料理に向いています。

■たまりしょうゆ

主に中部地方でつくられる大豆を多く使ったしょうゆで、とろみがあり旨味と香りが濃いのが特徴です。刺身や寿司など卓上で多く使われる他に、加熱すると良い色とつやがでるため、照り焼きやあられなどのつけ焼きにも使われます。

■再仕込みしょうゆ

通常は麹を食塩水で仕込むところを、しょうゆを使って仕込むため、再仕込みと呼ばれています。濃厚で旨味が強く、主に卓上で使われてしょうゆの風味を生かします。

■白しょうゆ

色は薄口よりもさらに薄く、たまりしょうゆとは反対に大豆を減らして主に小麦でつくったしょうゆです。淡白な味で甘みがあり、素材の色や香りを生かした吸物や茶碗蒸し、煮物などに使われます。

<しょうゆと健康>

適量を使うことで健康効果が期待できます。

★濃口しょうゆの塩分は約14.5%で、同じ量の塩に比べると約1/7の塩分量になります。しかも香りや旨味成分が多く、料理をよりおいしく仕上げてくれるため、満足度が高いというメリットがあります。また、減塩を意識している人は、調理中にしょうゆを使うより、同じ量のしょうゆを仕上げにかけたり、つけたりした方が、しょうゆの塩分や風味を直接感じることができるため効果的です。減塩しょうゆなども多く市販されていますので、上手に利用しましょう。

- 香り成分であるフラノンには、抗酸化作用があることがわかっています。

- 色素成分であるメラノイジンは、食後の血糖値の上昇を抑える効果があります。

- しょうゆに含まれる多糖類には免疫機能を強化し、抗アレルギー作用が期待できます。

- 食欲を増進し、胃腸の働きを活発にします。

- 殺菌・防腐作用があり、食中毒や食あたりを予防します。

<しょうゆの効用>

しょうゆは万能調味料です。料理にしょうゆを使うことで、食材がよりおいしく、食べやすくなります。

■消臭効果

しょうゆは約300種類もの香り成分を含んでいるため、魚や肉の臭みを消す働きがあります。

■加熱効果

加熱すると香ばしい香りが生じ、さらに美しい照りを出す働きがあります。

■脱水効果

肉や魚、野菜の下処理にしょうゆを使うと、余分な水分やアクが抜けて味が引き締まります。

■対比効果

煮豆の仕上げに少量のしょうゆを加えると甘味が引き立つように、料理の仕上げに加えることでより洗練された味わいになります。

■抑制効果

漬かりすぎた漬け物や塩鮭などにしょうゆをたらすと、塩味がやわらぎます。

■相乗効果

しょうゆの旨味成分であるグルタミン酸は、かつお節のイノシン酸やキノコのグアニル酸、その他の素材が持つ旨味などと合わさって、より強い旨味が作り出されます。

■静菌・殺菌効果

しょうゆに含まれる塩分やアルコール、有機酸などには、大腸菌などの繁殖を抑えたり、死滅させる効果があります。食中毒の予防や食品の保存に効果的です。

<しょうゆを使ったおすすめ料理>

この時期におすすめのしょうゆの特性を生かした料理を2品ご紹介しましょう。

しょうゆを加熱した料理とそのままつけて食べる料理です。しょうがじょうゆは、この他にも旬の里芋のきぬかつぎや茹でたイカなどにもよく合いますので、是非お試しください。

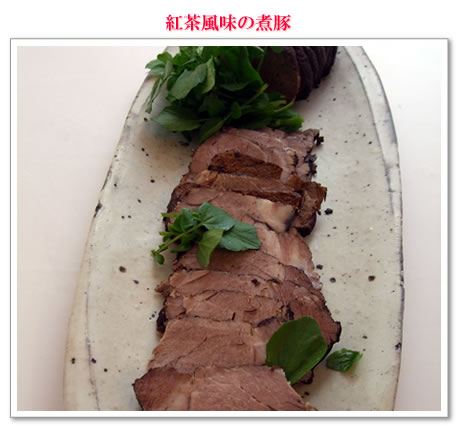

しょうゆが肉に風味と旨味をつける

| 材料 | 1本分 約24切れ |

| 豚肩ロース(塊) | 500~550g |

| たこ糸(又はもめん糸) | 適量 |

| 紅茶(ティーバック可) | 約大さじ2杯 |

| お茶パック | 2枚 |

| (A) | |

| しょうゆ | 100ml |

| 酒 | 70ml |

| 酢 | 50ml |

| 砂糖 | 大さじ2~3 |

| しょうが(薄切り) | 大1かけ |

| ねぎ(白・緑の部分) | 各8cm |

作り方

- 豚肉はたこ糸又はもめん糸でしばり、形を整えます。(焼豚用のネットに入れても良い)

- 深めの鍋にたっぷりの湯を沸かし、1.とお茶パックに入れた紅茶を入れて、中強火で50~60分間ほどゆでます。

- 豚肉がゆで上がるまでに(A)を煮立てます。

- しょうがは薄切り、ねぎは半分の長さにそれぞれ切っておきます。

- 3.をボウルに入れて4.を加えます。

- ゆで上がった2.を熱いうちに5.に浸け込みます。

- 6.を密閉袋に入れて味をなじませます。完全に冷めてから糸を取り除き、薄切りにします。(冷めると薄切りにしやすい)

- 器に盛り、好みで辛子や青味を添えます。

秋なすのおいしさをしょうゆが最大限に引き出す

| 材料 | 2人分 |

| なす(中) | 2本 |

| しょうが(すりおろし) | 小1かけ |

| しょうゆ | 適宜 |

作り方

- なすは網にのせ、強火で真っ黒になるまで焼きます。

- 1.を水に取ってヘタを切り落とし、手早く皮をむきます。

- 大きく裂いて器に盛ります。しょうがじょうゆをつけていただきます。

※写真には青じその葉を添えました