文化講座

「わび・さび」の原点とその周辺 縄文時代の自然と聖なる木への信仰

これから12回にわたり、「わび・さび」についてお話ししたい。「わび・さび」は日本の古美術、文化を理解するためには必須の重要ポイントといえる。しかしわび・さびについて外国人に説明できる人がどれだけいるかは、きわめて疑問だ。かつて私はテンプル大学の外国人講師たちからの求めに応じて講演したことがあり、好評であった。このテーマは日本人そのものへのアプローチでもあり、今回の内容について、実は筆者はもう15年以上考え続けてきた。いわば「わび・さびの研究」は自分のライフワークの一つともいえる。今回はその中核を形成する内容を12回に分けて書いてみたいと思う。これを理解すると、日本の古美術・骨董がぐっと身近に感じられるようになるだろう。

日本は豊かな森と清流に恵まれた、すばらしい自然環境の国である。日本人であればこの豊かな自然を愛さない者はいないだろう。東北方向に緩やかに延びた日本列島には、南から桜が咲き始め、北に桜前線なるものを移動させ、人々にそのはかない開花の美しさを楽しませてくれる。平安後期から鎌倉時代を生きた、御所北面の武士で歌人の西行(1118年から1190年)は「願はくは花のもとにて春死なむ その如月(きさらぎ)の望月のころ」願わくは美しい桜の花の満開の下でお釈迦様のように春に死にたいものだと歌によんだ。西行はその希望通りに亡くなった。彼が最期を願った桜の季節、それほど日本の春はすばらしい。

今から1万3千年ほど前、この日本に住んでいた縄文人は、美しい自然豊かな深い森や山、川、海を生活の拠点として1万年以上にわたり生活をしてきた。彼らがつくり出した縄文土器は現在、世界最古であり、四大文明のどれよりもはるかに古い。もちろん気候は徐々に温暖になりつつある時代であり、後期には青森の三内丸山遺跡あたりで、今の静岡と同じくらいの平均温度であったというから、きわめて温暖化してきている。そうした気候の中で彼らは狩猟・採集中心の生活を営んできた。

世界の四大文明は大河の水に恵まれた自然の中で農業を営み、豊作のたびに自然の神々を崇拝してきた。縄文人たちも動物を狩りし、自然の木々の中から実を採集して食料としてきた。最近の研究の成果では、木の実とりわけドングリが主食に近いものであったという。温暖化に向かう縄文時代は食料には比較的恵まれていただろうことは、遺跡の遺物を見れば推測できる。豊かな自然の恵みを与えられた場合の多くの文明では「自然」を神として崇めた、というより畏れたと言ったほうが適切かもしれない。それは1万年以上、変わることはなかった。

不思議な土器の破片に見える文様には、蛇がうねる姿が見られる。

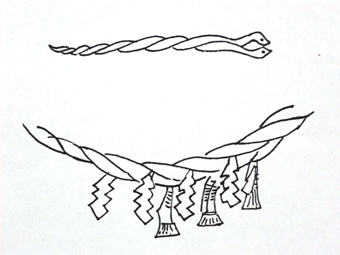

自然への感謝、自然神の崇拝と畏怖。山や森は食料の宝庫でもあり、不思議な動物たちがたくさんいた。彼らの関心は昆虫や爬虫類に向かったようだ。それの意味するところは、死と再生、復活のシンボルとしてそれらを意識し、宗教的ともいえる対象に彼らが目覚めたといえることである。蛇、蛙、トンボ、蝶などの爬虫類、昆虫などである。それらは脱皮、変身をくり返し、大きく成長し、新たな生命力を獲得してゆく不思議な存在と考えられた。縄文土器にはそれらの動物文様が大胆に描かれているように思える。かつて國學院大學の縄文学の権威である小林達雄氏とお話した折りに、氏は「縄文土器はすべてが煮炊きに使用された」と言われた。もちろん煮炊きが目的であったことは疑う余地もないが、そこに人々の願いや信仰心の芽生えのような意識があったことも確かである。法政大学の吉野裕子氏はその著書「蛇」の中で、蛇は古代社会において世界的な広がりをもつ信仰の対象であったと述べている。それは日本の神社に見られる注連縄(しめなわ)にも典型的にあらわされているという。

上・2匹の蛇の交尾のイラスト 下・神社の注連縄(しめなわ)

雄と雌の蛇が交尾をしている姿が注連縄であり、それを土器に擦り込んだのが縄文土器なのだ。だから縄文土器は蛇信仰の結果できあがった土器といえる訳だ。まさに目からうろこ・・の指摘であった。と同時に蛇は男性のシンボルと同じ意味をもつという。象徴としての男女の性の結合(注連縄)と土俗的性器信仰。現在でも日本の田舎を旅すると男女の性器が祀られている風景によく出会う。それは繁栄、豊饒、豊かさ、子孫繁栄を願う人々の気持ちのあらわれであり、明るい性の表現といえる。縄文土器との関係の確定はされないが、出産の様子や昆虫、爬虫類を描くなど、豊饒と子孫繁栄、再生復活を祈る人々の素朴な願いの姿とオーバーラップする。縄文土器はそうした彼らの願いを見事に図案化して描いた対象といえるだろう。

「縄」とは雄と雌の交尾している姿であり、その縄が土器に擦り込まれたのが「縄文土器」である。

したがって縄文土器は蛇信仰そのものといえる。

妊娠した女性のお腹は大きくなり、山のようである。そういえば、少し前まで結婚した女性を「山の神」といっていた。女性を豊饒、豊かさ、子孫繁栄すなはち多産のシンボルとみることは、メソポタミアやアフガニスタンの古代の大地の神、地母神の考え方と同じである。

民俗学を研究されている千葉徳爾氏によれば、青年期の男子が自分の性器を山に向かって露出して、山の神に捧げるという狩猟、漁労社会の風習が現代にも残っているという。その儀式そのものは、まさに生殖、豊饒、復活の儀式でもあり、縄文時代には石棒(せきぼう)という男性の性器そのものの形をした不思議な石の遺物があるが、それは今述べたことから目的がはっきりする。生殖、豊饒祈願、再生復活の儀式に使われたのである。死と再生・復活への願いはエジプトの王家の谷においても顕著である。アル・クルン山、この山については、前回の「カルナック神殿を訪ねる」で写真を添えて書いたので、そちらを読んでいただくとして、谷は女性の母胎そのものであり、アル・クルン山はまさにピラミッド型そのものであり、ピラミッドは聖なる母の胎内と考えられる。山はまた有望な金属資源が眠り、まさに「宝の山」でもある。空海の四国八十八カ所の霊場の近くには銅鉱山があり、高野山金剛峯寺の下には膨大な金属資源が眠るといわれている。金剛はダイヤモンドを意味する。水銀は古代のメッキ方法(水銀アマルガム法)に欠かすことのできない鉱物であり、当時は非常に高価な品であった。水銀が大量に採れた丹生川はまさに宝庫であった。密教の宇宙観・空海の自然科学的発想、古来から、高千穂の峰に代表される天孫降臨の神話、天に近い山、諏訪の御柱、三内丸山遺跡の有名な六本の巨大な栗の大木による柱など、天に近い聖なる山は僧たちの修行の場として尊ばれ、神聖な処という認識が深まり、そこにある木そのものも「御神木」として神聖化されるという過程が見えてくるのである。

日本人が木にきわめて高い精神性と価値を見いだしたことの背景には以上のようなことがあったことにまず着目してほしい。